资讯分类

张子枫被骂的时候,我们就该意识到这点 -

来源:爱看影院iktv8人气:152更新:2025-09-11 05:13:48

您是否很久没有见到过这样的场景了?

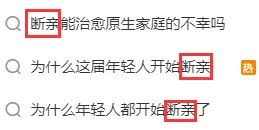

家族聚会的规模之大,甚至能吸引整个村庄参与。菜肴丰盛,酒杯交错,欢声笑语不断,几张餐桌便串联起错综复杂的亲属关系。无论是大事还是小事,这份由餐桌构成的亲情网络总能将责任与关怀兜底:"都亲人儿,搁谁俩呢。"然而在当代年轻人的生活中,餐桌旁的身影却日渐稀少。就连最重要的春节也趋于简化的趋势,"走亲戚"这一传统习俗最先被剔除。"这届年轻人为何开始断亲"等话题频繁登上热搜榜单,"断亲"已然成为当代青年生活状态的鲜明注解。

代际之间关于“断亲”的争议日益激烈,长辈感叹年轻一代情感疏离、自我中心,而年轻人则反问“还不是因为你们的说教倾向和过度干涉”。从Sir的视角分析,这种观念冲突实为社会发展与城市化进程的必然产物,而“断亲”现象背后更蕴含着代际之间绵延已久的身份认同困境。当故乡的血脉纽带逐渐松动,我们究竟如何定义属于自己的“家乡”?在传统乡土社会中,亲缘网络不仅是维系人际关系的纽带,更是承载社会保障功能的重要体系,从工作机会的传递到生活支持的提供,无不印证着这种深层联结。

在《我和我的家乡》中,葛大爷对河北远亲医保事务的关切,体现了传统亲属关系在物质层面的深层联结。这种联结使得"走亲戚"这一行为超越了简单的亲缘往来,成为维系情感的重要纽带。然而,随着经济高速发展和计划生育政策的实施,核心家庭结构逐渐占据主导地位,传统亲属关系在经济层面的支撑逐渐减弱。城市化进程不仅改变了人口居住格局,加剧了社会阶层的分化,更使社会关系日益趋向制度化与层级化,生存资源的获取已不再依赖亲属网络。

以河北为例,农村医保的普及让部分亲属关系逐渐淡化。经济因素的推动下,传统走亲访友模式已逐渐演变为低效社交行为。除物质层面的考量外,'断亲'现象更深层次地反映了年轻一代对传统宗法制度的抵触情绪,这种疏离源于文化观念的冲突与长期积累的矛盾心理。

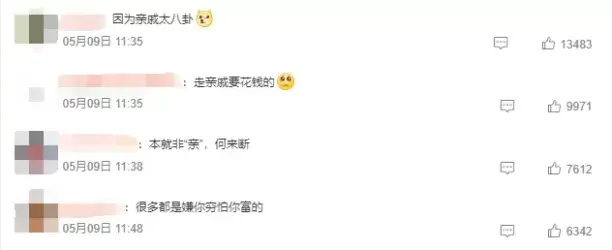

在社交媒体平台上,关于“断绝亲情关系”的讨论持续发酵,其深层动因往往源于亲戚群体的双重失范。首先,他们缺乏分寸感,将家庭聚会异化为对个人生活的严苛审讯:从学业成绩到经济状况,从婚姻状态到家庭矛盾,各种带有窥探性质的提问铺天盖地。这种过度介入不仅无视现代个体的隐私边界,更将对话演变为单向的价值评判。面对回答,他们更在意的是通过你的回应制造话题,而非真正关注你的情感需求。其次,宗法等级制度的阴影始终笼罩着这些关系,即便表面褪去传统礼教的外衣,本质仍在延续着对个体存在的否定。当年轻人表现出独立思考或生活方式差异时,实则是对"被当作可比较的工具人"身份的无声反抗,他们渴望被看见作独立的个体,而非被群体捆绑的舆论靶子。

在《我的姐姐》中,安然遭遇的"不孝"指责揭示了现代人际关系的复杂性。血缘关系看似赋予了某种天然的亲密性,却往往成为情感困局的根源。当血缘纽带被异化为权力博弈的工具,那些固守宗法等级的亲属关系便显露出残酷的现实面——亲人身份的获得往往伴随着情感绑架,而真正的亲密连接却需要突破身份的桎梏,以自由意志选择彼此。

在都市化进程的裹挟下,我们抛却了承载着血缘羁绊的故乡,将希望寄托于远方的钢筋森林。然而,这种看似理性的社会关系重构,最终仍难逃结构性的困境:当朋友关系被异化为维持生存的社交工具,情感投入的深度反而被工作压力和生活成本稀释。《武林外传》与《爱情公寓》创造的"友情乌托邦",在当代语境下显露出讽刺意味——那些承载着人间烟火气的同居场景,如今却成为少数人能触及的奢侈品。

现实中的都市生活远比戏剧呈现得更加冰冷。当"以友为亲"的幻想遭遇生存现实,月租金可达1万元的200平米公寓或许只能成为橱窗里的标本。打工人在996的生存夹缝中,既无法维持亲密的情感连接,又被困在职场与生活的双重漩涡中。这种结构性的焦虑,使都市青年在"杜绝恋爱脑"的自我规训中,逐渐失去了建立真实亲密关系的能力。

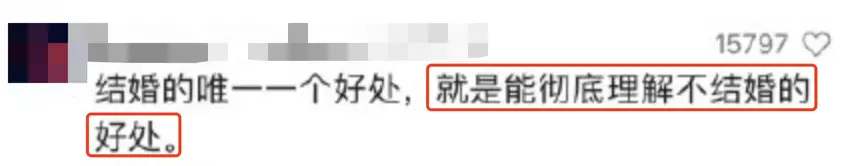

不禁感慨,学生时代的未来憧憬显得过于天真。那时的你正为未来几年的婚礼形式反复斟酌——是选择中式庄重,还是西式浪漫?甚至将情感疏离的亲戚名单一一剔除,只留下几桌最亲密的朋友。然而,现实却是,工作后的朋友始终寥寥无几,你最终选择了放弃婚姻的计划。那些无法被世俗关系填补的情感空缺,最终在动物、植物,乃至土地的怀抱中悄然弥合。

电影《租赁猫》呈现出一种矛盾景象:观众在《种地吧》与《隐入尘烟》构建的田园诗意中寻得心灵慰藉,却对现实乡土生活产生疏离。他们向往原始自然的土壤,却逐渐忽视了这片土地上承载着生命纽带的真正主体——那些扎根于乡土的劳动者。

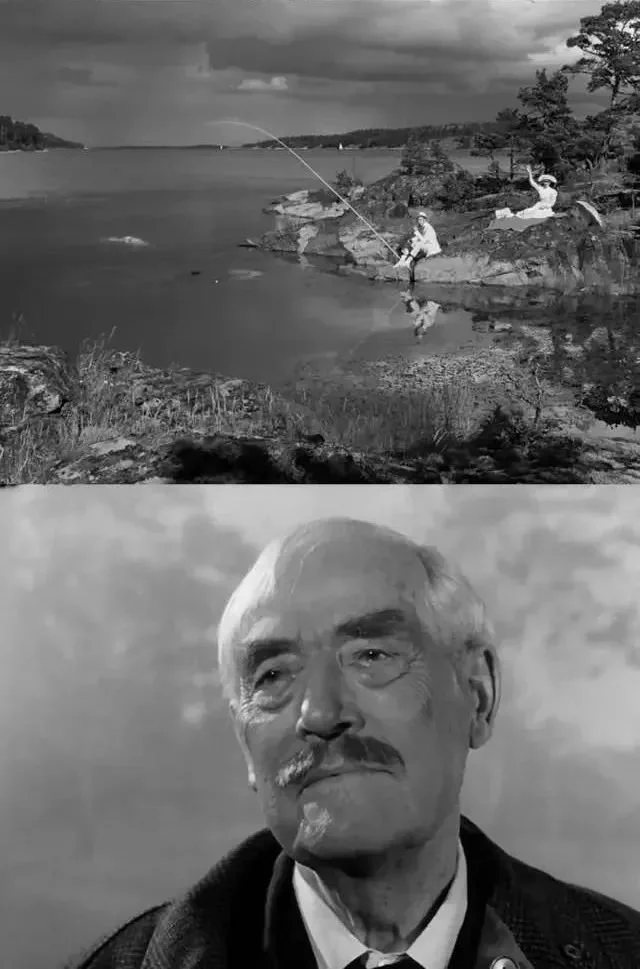

当血缘纽带被斩断,自由的边界却愈发模糊;以理性为蓝图的人生规划,终究难逃现实的重压。或许问题的根源在于,我们失去了连接世界的诗意方式?长辈殷切嘱托子女多多维系亲戚关系,声称这是未来生活的底气。然而当物质保障与情感联结双双崩塌,父母口中承诺的未来已失去说服力。而试图亲手缔造的新愿景,又总被现实的尘埃覆盖。断绝的,是亲缘;沉淀的,是土地记忆;挣扎的,是人际疏离;消逝的,是故土归属。在彻底切断家族联系后,内心留存的究竟是何种情感?是爱,是怨,还是疲惫?诸多现实案例揭示,最终叩击心灵的,往往是名为'空'的虚无。瑞典电影大师伯格曼在《野草莓》中刻画的三代断亲家庭,正是对此的深刻隐喻——老教授在缺乏温情的血缘网络中成长,母亲仅以虚伪的礼节维系表面,家庭互动充斥着言语的尖锐与控制欲的束缚。

老教授在婚姻生活后依然延续着理性至上的处世方式,以疏离的态度对待身边的人际关系,这种情感冷漠如同家族传承的阴影,最终折射在儿子身上。当面对新生命的降临,儿子以充满存在主义色彩的独白表达了抗拒:你凭什么认为下一代能肩负创造更美好未来的使命?我自幼在缺乏温情的环境中成长,从未感受过任何关怀,因此拒绝让孩子承受同样的命运。他坦言:若我多承担一天育儿责任,就等于多承受一天痛苦。在父子之间,一方渴望延续生命,另一方却选择终结可能的羁绊,这种矛盾揭示了人性在责任与自我之间的撕裂。

在老教授即将荣获终身成就的当天,儿子那句"永不超生"的判词,揭开了他孤独而无爱的失意者人生。为何Sir要讲述这个50年代瑞典的往事?因为"彼时彼刻,恰如此时此刻"。当所有牵绊被切断,我们最终迎接的究竟是纯粹的自由,还是吞噬内心的空洞孤独?断绝亲情的终点,恰是与自我割裂的开始。失去的不仅是血缘纽带,更是与世界对话的可能。然而在故事的转折点,老教授坦白自身对情感的渴望,梦境中河对岸的故乡浮现——野草莓丛生的原野上,父亲垂钓、母亲闲谈的温馨画面,正静静召唤着他归去。

有人认为,断绝亲情是重新审视家庭关系的缓冲期。它并非意味着彻底割裂,而是为长期紧张的亲情按下暂停键,为未来可能的和解预留空间:或是暂时搁置矛盾,以理性沟通代替情绪宣泄;或是换位思考,用温情化解隔阂,而非无休止地指责与推诿。也有观点认为,当年轻人成家立业、成长为父母,自然就能融入传统的中国式家庭模式。但Sir认为,这种转变远非易事。维系亲情与尊重家庭这门必修课,每个人都需要从零开始学习。而这种努力必须建立在双向沟通的基础上。毕竟,修复历经岁月积淀的亲情裂痕,犹如重建废墟,需要耗费巨大的心力。在疏离的道路上重新探寻归属,这种成长比彻底决裂或被动融入更加痛苦,也更具意义。这代人正在时代缝隙中,以一生为代价,在名为‘父’的巨型精神图腾前,走出一条独属自己的道路。

无需畏惧虚无,亦不必抗拒创造。在自传中,他曾描绘一个梦境:自己的家化身为一座庞大建筑,而自己不过是其中一间房的过客,父母则居住在相邻的房间。这一梦境揭示了他对原生家庭的认知——如同寄居他处的房客。然而,他并未因此沉沦。费里尼依旧创作着电影,编织着无数斑斓的梦境。更值得称道的是,那个空荡的房间最终迎来了同行者。他以镜头捕捉这段自主构建、深刻而真挚的情感联结。

最新资讯

- • 《上帝之城》续集曝海报 前作导演再聚焦贫民窟 -

- • 宋丹丹又带头欺负人了 -

- • 《爱过之后来临的》曝海报 李世英虐恋坂口健太郎 -

- • 《灌篮高手》主题曲乐队发布讣告 鼓手5月22日因病去世 -

- • 《法官大人》曝预告 孙贤周vs金明民不妥协的父爱 -

- • 修杰楷回应贾静雯吴京牵手 强调自己完全信任另一半 -

- • 《猎杀之后》路透 加菲尔德、朱莉娅·罗伯茨现身 -

- • 王诗龄获67万奖学金,这才是李湘”富养”的真相 -

- • 32岁“人间芭比”扇了小李子一巴掌,彻底火了 -

- • 扑克脸又来祸害谍战剧?全程摇头晃脑、台词硬挤,别辣观众眼睛了 -

- • “零差评”的5部谍战剧,《风筝》第4,《潜伏》第2,第1实至名归 -

- • 被明星嫌弃、成年轻人公敌,昔日时尚女魔头沦落到“吃老本”捞钱? -

- • 黑美队登场!《美国队长4》变政治片,红浩克变身,炸鸡叔演反派 -

- • 《城市捉迷藏》:真人版猫捉老鼠,趣味版《全员加速中》? -

- • 飞儿乐团主唱詹雯婷控告恩师陈建宁伪造签名 反被起诉诬告罪 -

- • 旗下公司擅自演出被罚7万元,笑果回应 -

- • 外媒曝罗素兄弟商谈回归执导《复联》第五六部 两人曾执导《复联3》《复联4》 -

- • 乐华娱乐回应开票争议:不可能出票给任何第三方 -

- • 动画电影《变形金刚:起源》曝角色预告 “锤哥”克里斯·海姆斯沃斯献声擎天柱 -

- • 陈绮贞回应钟成虎控诉:音乐是我们相识的最初 -