资讯分类

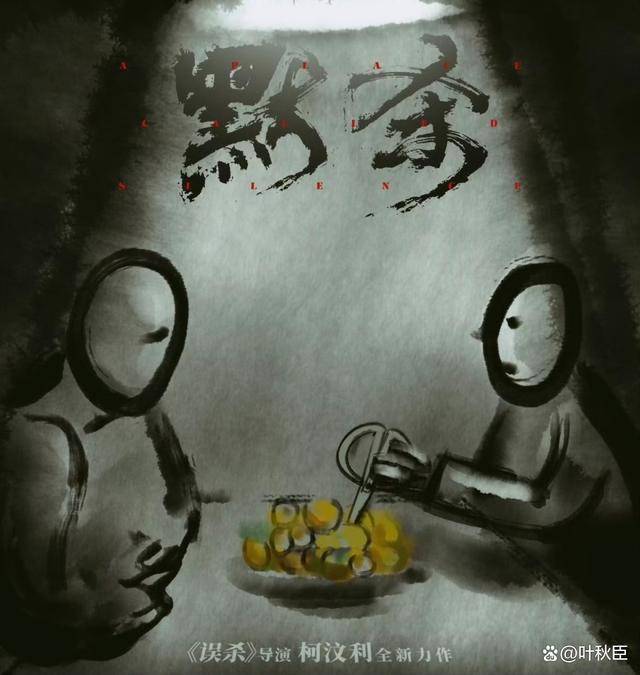

电影《默杀》深度解析:没懂的来看这篇解读,真相都藏在细节和彩蛋里 -

来源:爱看影院iktv8人气:858更新:2025-09-11 06:09:59

柯汶利自执导《误杀》及网剧《唐人街探案》后迅速崭露头角,尽管其作品数量有限,但每次出手都能引发观众高度期待。在《默杀》上映后,我第一时间购票观影。整体而言,该片属于典型的7分水准作品,个人主观体验中属于一部爽片,优缺点均十分明显,豆瓣6.9分的评价也较为公允。

柯汶利作为陈思诚团队的一员,其新作《默杀》与去年暑期档现象级影片《消失的她》在叙事风格与观众互动层面展现出高度相似性。该片自上映以来便势头强劲,仅用五日便突破3亿票房大关,官方数据显示其最终票房有望冲击10亿关口。接下来,叶秋臣将对影片进行深度剖析,分享观影过程中的独特见解。对于未能理解剧情的朋友,可参考此次解读,诸多隐喻与片尾彩蛋或许能揭示故事背后更深层的内涵。本文仅基于个人观影感受撰写,观点可能存在争议,欢迎理性讨论。全文包含大量剧情揭示,建议观影前谨慎阅读。

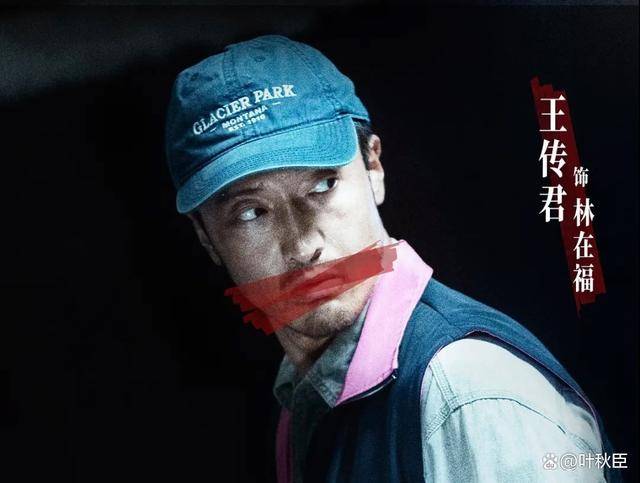

林在福这一角色由王传君诠释,去年凭借《孤注一掷》斩获38亿票房,使其成为暑期档电影市场的热门面孔。影片中他佩戴白色厚口罩的造型,瞬间让人联想到《我不是药神》。然而在《默杀》中,王传君的部分动作表演略显生硬,情感传递也存在偏差,例如抱持女儿痛哭的场景中,腿部动作的细节处理稍显牵强。张钧甯饰演的李涵则因明显的台湾腔,在演员群体中形成独特语言风格,而戴国栋的扮演者吴镇宇则以港普腔为特色,两者共同塑造了影片中多元口音交织的特色。吴镇宇的角色定位较为单一,除在砸毁DV的场景中展现了一丝人性深度外,其余戏份基本服务于剧情需要。其两位得力助手由阿如那与王成思饰演,表演风格同样偏向功能性角色,缺乏更多层次的展现。

王圣迪饰演的小彤依旧保留着《隐秘的角落》中普普的经典气质,因此角色从出场起便暗藏玄机,令人猜测不已。当李梦饰演的钟晓晴母亲与王圣迪同框瞬间,仿佛将观众带回了《隐秘的角落》的悬疑氛围中。

在演技层面,徐娇的诠释相较王圣迪略有差距,尽管角色定位为略带痴傻的形象,但她所展现的更多是一种刻意为之的装傻表现,而非自然流露的真傻特质。

《校园霸凌女子四人组》的演员表现力整体显得生硬,其演技甚至比电影中展现的顽石更为僵硬。台词表现力显然未达到专业水准,尤其是安琪这一角色,其成熟外貌与人物设定存在明显错位,选角工作备受质疑。三位配角虽具备一定外貌优势,但缺乏令人过目不忘的视觉冲击力。部分观众对她们的表演给予好评,或许源于审美标准的差异,但相较于影片其他角色,整体差距仍较为明显。相比之下,《少年的你》中周也饰演的魏莱,其表演方式更贴近角色本质,展现出更具层次感的演绎。

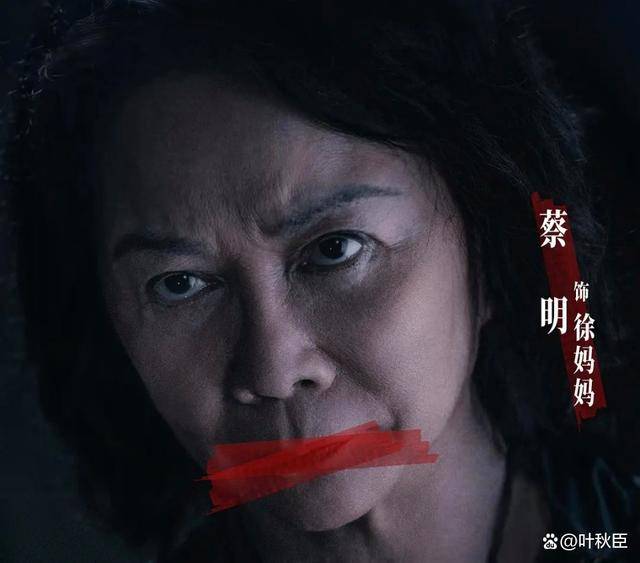

徐妈这一角色由蔡明演绎,其人物形象塑造颇为突兀,台词设计也存在明显的违和感。从表演风格来看,此类表现方式与喜剧元素的融合显得不协调,容易引发观众的不适。

《默杀》延续了柯汶利标志性的影像风格,其阴郁色调与压抑氛围令熟悉该导演作品的观众倍感亲切。影片特别适合在影院环境中观赏,通过深沉的视觉语言强化叙事的沉重感。导演对雨景的运用依旧娴熟,以湿润的光影勾勒出人物间复杂的情感纠葛。在叙事结构上,影片展现出成熟的把控力,通过非线性的揭示方式层层推进悬念,使悬疑元素更加浓烈。无论是审讯场景的氛围营造,还是林在福焚烧物品后转身面对镜头的标志性画面,都与《误杀》形成了 unmistakable 的风格呼应,展现出导演在犯罪题材中一贯的美学追求。

自《黑暗荣耀》爆红后,校园霸凌复仇题材成为影视市场的热门方向,这类故事凭借强烈的代入感和情感共鸣,成功吸引观众关注。在春节档期,张艺谋执导的《第二十条》也借势引入了相关元素。片头出品方阵容庞大,几乎汇聚了业内熟识的伙伴,唯有“最坚持正义电影”的宣传语格外引人注目。片尾主创名单采用多字体呈现方式,虽略显视觉冲击,但强化了宣传效果,尤其在国籍标注上颇具用心——柯汶利的马来西亚籍未被提及,而张钧甯与中国台湾、吴镇宇与中国香港的标注则显得刻意。值得注意的是,该片翻拍了导演曾执导的同名作品,虽集结更豪华的演员阵容与制作团队,但观众口碑却未达预期,不知导演对此有何感想。不过,只要票房表现亮眼,或许仍能获得市场认可。

关于电影《默杀》的英文译名《A Place Called Silence》可译为"沉默之地"。这个名称引发的思考恰如《知否》中明兰所言:"板子不是打在自己身上是不知道疼的",暗示唯有亲身经历才能体会伤痛。当责任未波及自身时,人们或许还能借他人之痛来彰显正义,但一旦真相触及自身,便连宽容与慈悲都无处安放。

惠君遇害后,林在福在校园门口张贴传单搜集线索,却遭到了钟晓晴母亲的冷眼旁观与李涵的漠然置之。当李涵遭受家暴时,徐妈透过门镜目睹了这一切,却因秉持着多一事不如少一事的心态选择沉默,任由事态发展。

李涵下楼时偶遇钟晓晴母亲,对方同样以沉默应对。随着霸凌团伙的覆灭,原本由其他成员传递信息的职责转而落在钟晓晴母亲身上。整个场景再次笼罩在静默之中,无人敢打破这凝固的氛围。沉默并非空洞无物,它亦可成为扼杀真相的利器。影片的核心命题实则指向英文片名的隐喻——那些选择视而不见的沉默,最终化身为案件的幕后黑手。正如沈墨的大娘,对丈夫的罪行心知肚明却始终闭口不谈。

叶秋臣曾在《漫长的季节》深度解析剧评中提出独到见解——那些沉默寡言的反派角色,往往并非真正的善人。

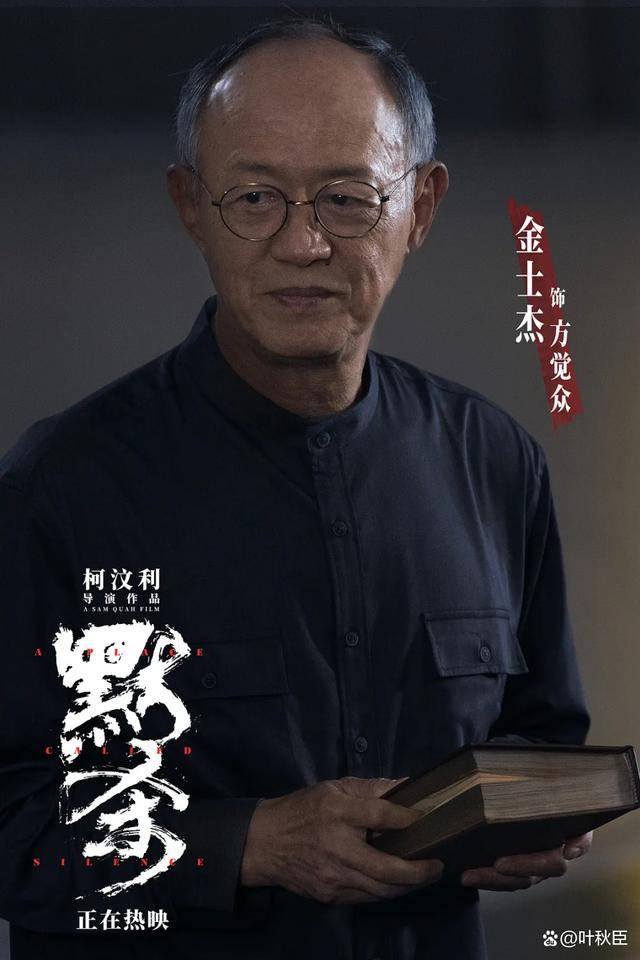

令人深感唏嘘的细节在于,林在福作为海啸幸存者曾被方老师拯救。然而当面临重大抉择时,人性的自私本质终究显现,方老师亦未能超脱这一桎梏。这恰印证了天灾终究无法抗衡人祸的残酷现实。在这样的时代背景下,那本被称作"觉悟"的著作及其核心论述显得格外讽刺——书中宣称"我们存在于此,无论何时何地皆为众生。众生之行引发觉悟之链,觉悟的终点即是新生的起点"。林在福曾将其奉为圭臬,却在目睹方老师用"惠君已逝,霸凌组女孩尚有生机"的辩解来佐证该观点的片面性后,彻底动摇了对这句话的信仰。这种认知的颠覆揭示出所谓"觉悟"的说辞,实则只是为不公找寻冠冕堂皇的借口。

人类或许能展现出如岩石般坚韧的意志,但真理更像是那把锋利的锤子,它不仅能够击碎看似坚不可摧的岩石,更会悄然瓦解自身的桎梏。然而,真正被锤子击碎的,往往是人们对真理的认知边界。生命的蜕变本应由觉醒驱动,可银幕上的角色始终困在这道自我设限的牢笼之中,仿佛永远无法挣脱命运编织的罗网。

该影片通过细腻的叙事揭示了阶级固化带来的压抑感,弱小个体在强权面前往往处于被动地位。校园保安面对校长女儿的欺凌行为选择沉默,身着定制西装的校长驾驶豪车撞倒骑车少年后却径直离去,李涵在纸箱中发现被粘住的蟑螂,其无助处境折射出社会底层的生存困境。

常见的霸凌手段往往以直观形式展现,但此次事件中,安琪等人采用的胶水涂鸦却呈现出令人不寒而栗的特殊形态。她们将十字形状的"口红"涂抹在小彤全身,如同蛛网般将各个身体部位黏连固定,这种隐喻性的施暴方式不仅暗示了小彤被霸凌群体囚禁的状态,更揭示了来自李涵的另一种形式的压迫——当肢体的自由被剥夺时,精神世界的禁锢往往更为深重。

影片中多次出现屋顶渗水的场景,如李涵与小彤的居所及礼堂屋顶,恰与"屋漏偏逢连夜雨"的典故相呼应,其下句"船迟又遇打头风"则进一步强化了困境叠加的意象。这种"福无双至,祸不单行"的表述,暗示剧情暗含多重悲剧色彩,通过环境细节映射人物命运的无常。

四人组的名字分别为高静书、钟晓晴、安琪和黄雯凌,若将"高""钟""琪""凌"四字单独提取,便能拼出"高中欺凌",可谓名实相副。吴望的"无望"之名源于其持续的偷拍行为,正是这个角色的存在才使真相得以浮现。林在福刻意在计划实施前搬迁至隔壁,实则是为了让吴望能拍到他劫持小彤的画面——若不搬家,反而更难被察觉。尽管有人认为吴望的存在显得多余,但叶秋臣对此持有不同看法。当李涵质问其为何不及时报警时,吴望仅以"我是在保护你"作答,暗示他早已掌握李涵杀害丈夫的视频证据。其沉默不语的真正原因,在于他与小彤始终站在同一立场,相关细节将在后续彩蛋中揭晓。

第五部分提及塔罗牌的意象,小跟班们在遭遇不幸前曾通过占卜寻求启示,其中出现的图案呈现为形似棺材的木质容器。最终小彤从这一类似棺材的木箱中现身,隐喻着"重生"的象征意义。第六部分围绕船展开,船本身承载着漂泊的意象,是林在福与惠君情感线的重要载体。影片开场时,林在福从水中挣扎着攀上小舟,暗示探寻真相的艰难历程;在建造船只过程中,林在福因情绪崩溃导致手部受伤,该船象征着破碎的家庭,女儿的离世使原本完整的"家"概念消解。而父女最终在船上获得新生,使船具备了"诺亚方舟"的双重隐喻。学校组织的放船祈福活动,亦与开篇的船只意象形成呼应。值得注意的是,表面流露的善意缺乏实际意义,唯有内心深处的善意才最为珍贵。然而影片中的角色几乎无人正常,皆带有精神层面的创伤,善意的表达也显得格外稀缺。第七部分聚焦冰柜的象征,林在福与方老师会面时特别提及校方更换了冰柜,这一细节暗示先前可能存在的藏匿遗体行为。

每当情节出现关键转折,鸽子总会悄然现身。最初,惠君饲养的这批信鸽由小彤与她共同照料,成为故事发展的重要见证者。

liqu每当情节出现关键转折,鸽子总会悄然现身。最初,惠君饲养的这批信鸽由小彤与她共同照料,成为故事发展的重要见证者。

校园霸凌的阴影笼罩着惠君,而那只鸽子却成为了威胁的关键象征。当她未能守护住这象征希望的羽毛,平静的校园生活戛然而止。在典礼现场,小彤目睹的那只庞然大物般的白色鸽子,无形中指向了惠君所经历的那场悲剧。鸽子撞击礼堂玻璃的瞬间,仿佛重现了惠君坠落的画面,也预示了安琪命运的转折点。正义终将以牙还牙,以眼还眼。当小彤放飞鸽子,她亦踏上重塑人生的新征程。而那只鸽子最终停驻在林在福父女的小舟之上,仿佛命运的红线将他们悄然联结,最终皆迎来了追寻已久的自由。

李涵用独特的方式守护着女儿小彤,始终担心她再次遭遇男性的伤害。每当店铺老板靠近小彤,她都会第一时间介入阻隔。即便林在福在危急时刻曾短暂搂住小彤,也难逃被李涵制止的命运——这一幕恰巧揭示了两人早前的渊源,彼此间敏锐的反应也印证了默契。起初,我误以为李涵刻意塑造了一个虚构的男性形象,只为在日常生活中维系对女儿的保护。她逢人便提及远在广州的丈夫,讲述其种植金桔、四处送礼的故事,甚至将一双显眼的黑皮鞋置于鞋架最顶层。然而当真相浮出水面,所谓"继父"的身份早已为故事埋下伏笔。随着悲剧的发生,李涵只能将全部精力投入预防类似事件,最终自己成为了被迫承担后果的替罪羊。这种近乎偏执的守护,恰是母爱最深沉的写照。

林在福的父爱,化作了一股执着的力量,驱使他不惜一切代价为女儿讨回公道。即便面对重重阻碍,他仍旧义无反顾地前行,仿佛将自身置于无尽的抗争之中。当李涵驾车追逐林在福的身影时,那一幕幕紧张而揪心的场景,令人不禁联想到电影《涉过愤怒的海》中相似的剧情,两者在氛围与情感上产生了惊人的共鸣,仿佛故事的情节直接从现实生活中被提炼而出。

当李涵闯入林在福住所时,画面掠过墙上一幅描绘大海之上一叶扁舟的油画,舟中倚坐的男女形象一大一小,恰与结尾处父女在幻想世界重逢的场景形成镜像。林在福最终的跳楼画面,亦与开篇坠入水中的镜头遥相呼应,印证了命运终归于同一条轨迹。

小彤在课堂上绘制的场景,实则暗藏玄机——她的继父竟被秘密安葬在楼顶花圃之下。令人意外的是,那些金桔树与李涵的丈夫有着密切关联,而这种联系是以一种非同寻常的方式建立的。整个情节颇具《疯狂的麦克斯:狂暴女神》结局的戏剧性,暗示着表面平静下潜藏的惊天秘密。

(11)在抓获吴望后,根据现有证据,他显然是一名偷拍狂。戴国栋在审讯过程中突然改用粤语,而非惯常的港普口音,这源于两人原本就是父子关系,彼此间自然能顺畅沟通。

小彤的沉默并非源于生理缺陷,而是深藏于内心的创伤。九岁那年经历的继父侵害事件,让李涵在深夜里反复叮嘱她保守秘密,这份沉默逐渐演变为一种自我保护机制。每当李涵拨通她的电话,那句"说句话"的提醒都暗含着维系伪装的指令,而徐妈所言"全楼都知道李涵打女儿"的传闻,正是这种秘密与暴力交织的产物。片尾彩蛋中,这个被定义为"哑巴"的女孩竟在镜头前轻声歌唱,微妙地揭示了沉默背后的真相。王圣迪刻意模仿《唐人街探案》中思诺的标志性笑容,暗示着角色间潜在的恶作剧关联。影片对陈思诚的致谢,也暗含创作者对关键角色塑造的敬意。

影片在缺点部分运用了具有误导性的镜头语言,观众所见未必为实,需待结局揭晓后重新梳理线索方能窥见全貌。霸凌小跟班在遭遇最终反转前曾拨打报警电话,但因过度关注剧情发展而陷入呆滞状态,全程无言,这种表现略显违和。静华女中校长的身份实为霸凌团伙头目安琪之父。惠君离世事件中,校长刻意隐瞒监控故障真相,其目的显然在于庇护女儿。面对安琪间接致死惠君这一既成事实,校长仍默许林在福入职,这种逻辑上的矛盾令人费解。

这部电影让叶秋臣联想到诸多影视作品中关于继父与继女家庭的常见叙事模式,此类故事往往带有浓厚的悲剧色彩。比如《刑事侦缉档案2》中法医方Sir的妹妹,以及同样遭遇继父侵害的周咏欣角色,再加上《玫瑰的故事》里幼年经历性侵的苏苏,这些案例都展现了继父母关系中潜在的黑暗面。

即便早已浏览过大量同类题材,当影片中那个令人心碎的场景真实浮现时,依然难以抑制内心的震撼。这种震撼背后,暗藏着令人不安的恶意——《默杀》似乎刻意构建了一个将女性苦难极致化的叙事框架,用层层递进的悲剧元素堆砌出压抑的观影体验。影片的出发点更像是一场精心设计的戏码,而非对受害者的真正关怀。校长对李涵的性侵暗示被刻画得隐晦而露骨,那股居高临下的权力压迫感令人作呕;而戴国栋起初对李涵母女的咄咄逼人,也在证据链形成后展现出惊人的转变,他毅然摔碎摄像机的瞬间,既是自我救赎的象征,也是对正义的执着追寻。当李涵识破戴国栋表演的那一刻,整部影片唯一透出的温暖光芒令人动容。尽管最终戴国栋因循私被惩罚,但愿他能以平静之心接受这份代价。令人遗憾的是,那些同样知情的帮凶角色始终未被提及,形成鲜明的叙事空白。

林在福身着印有共建慈善会标志的衣物,本以为电影会效仿《周处除三害》的叙事手法对邪教组织进行深入刻画,但最终呈现却较为表面——仅对校长进行了审判,钥匙扣的细节设计与之相似,同时通过电视画面暗示校长与基金会存在利益勾结。为营造对J方的不信任氛围,角色们普遍倾向于独自行动,当李涵推测女儿可能被林在福劫持时,竟未第一时间寻求外界协助。她徒手攀爬楼道寻找小彤的桥段中,意外坠落空调外机的场景虽强化了视觉冲击,但实际剧情意义并不显著。李涵作为外形出众的女性却从事清洁工作,这一设定本可暗示其反常处境,甚至衍生职业反转的叙事可能,但最终仍回归至展现母亲牺牲的单薄主题。值得注意的是,该情节与《消失的她》存在明显借鉴痕迹。

从审查角度来看,《默杀》在尺度把控上尤为精准,稍作突破便可能触及敏感红线。影片通过精妙的画面调度、镜头语言及音效设计,成功构建紧张恐怖的观影氛围。频繁的突然镜头冲击常令观众措手不及,产生惊吓反应,同时融合了校园暴力、家庭暴力及性侵未成年人等高争议性题材。令人印象深刻的场景是校长拉起彩带后,安琪从头顶的透明球体中坠落,全身被塑料布严密包裹,手机持续响起,其怒目圆睁的特写极具视觉冲击力。此外,涉及犬类、人体残肢与颅骨等元素的片段,更易引发观众生理层面的不适感。这种以暴制暴的叙事手法与《周处除三害》存在相似之处,对现实中的施暴者形成强烈震慑效果,使人不禁思考恶行终将招致恶报的深层含义。

电影结尾处的彩蛋设计与《误杀》有着异曲同工之妙。小彤在都马市女童拘留所中的目光,流露出超越其年龄的深沉与隐喻,为影片开辟了全新的解读维度。观众不难发现,这一设定与东野圭吾的《白夜行》存在微妙呼应。雪穗通过精密设计的计划,将所有人物转化为其逃脱困境的工具。当惠君遭受欺凌,小彤目睹好友头戴带刺花环、被迫饮用掺杂发丝的水,身体失控地被拖向棚顶玻璃时,观众能清晰感知她已悄然萌生对霸凌者的扭曲欲望。

小彤与李涵是形影不离的挚友,两人同在特教班,外界眼中她们身心皆有缺陷。然而,当霸凌者将她们推向深渊,这段珍贵的友谊终究戛然而止。面对好友的离去,小彤的指尖紧握着剪刀,仿佛回到了九岁那年毫不犹豫地刺出那一刀。但此刻的李涵却用身体挡住了她,母亲的庇护却成了无形的枷锁,于是小彤决定以自己的方式走出这片阴影。如何挣脱命运的桎梏?她需要一个能够提供合理情景的契机,以及恰到好处的助力。而林在福的介入,恰似一把打开新世界大门的钥匙,为她提供了必要的支持,让他得以在困境中寻找出路。

林在福的复仇计划简洁而直接,他打算让所有曾对事件保持沉默的人承受相应的代价。这包括霸凌团伙的全体成员,也包含知情不报的方老师,以及那些在女儿遭遇困境时选择视而不见的母亲。在他看来,既然社会无法为他讨回公道,那么唯有以私刑来实现正义。帮助小彤的动机源于双重因素:一方面,小彤与惠君的友谊以及她在霸凌事件中唯一试图施以援手的举动令他动容;另一方面,他意识到自己已无力保护女儿,因此希望为小彤创造逃离的可能,让她像她们象征的鸽子一样获得真正的自由。

林在福虽具备强大的执行力,但那些精心策划的逃亡计划显然超越了他的思维范畴。小彤折的纸鹤(亦可视为鸽子的象征)始终在传递着她的苦难境遇,例如在林在福车内的书籍中,便夹着他折的纸鹤。这些纸鹤或许承载着不同阶段的行动计划,悄然引导着林在福一步步接近真相。而惠君遭受欺凌的视频,同样是由小彤主动放置在储物柜中的关键证据。

从大结局中几场关键戏码可以看出,吴望似乎有意挑衅霸凌四人组,选择主动招惹而非被动承受。她被欺凌的经历恰成林在福复仇的契机,这种叙事手法与陈思诚过往作品中的套路高度相似。从她踏入场景前凝视对面楼的细节可推测,这场录像原本就是她精心布局的一部分,否则被掳走的结局难以成立。当林在福扔出两个装有S块的黑色袋子转移注意力时,吴望更以林在福的替身身份现身垃圾车旁。若非其巧妙伪装制造声东击西的假象,小彤的逃脱恐无法顺利完成。最终她又借母爱软肋,迫使李涵为其背锅。尽管这个解读略显黑暗,但结合剧情脉络与陈思诚擅长的悬疑叙事,这种可能性值得重视。我们不应因吴望是未成年人(正如普普的身份)就否定其作为事件主谋的可能。这种复杂的角色设定在《唐人街探案》和《隐秘的角落》中均有先例。

或许我过于敏感,将剧情解读得过于沉重,也把人物行为赋予了过多的阴谋色彩。我真心期盼世间没有电影中那些令人心碎的悲剧,愿每一个像小彤般纯真的孩子都能永远保持天性,笑靥如花。然而,面对已然发生的现实,我们无法假装视而不见、听而不闻。唯有正视、理解、接纳这些悲剧,才能真正汲取教训,避免重蹈覆辙。至于电影的解读角度,或许并不需要过于复杂。真正重要的是,能让观者在光影交错间获得启发与力量,这便是观影的终极意义。

最新资讯

- • 朝阳警方:李某某严重侮辱人民军队已被立案调查 -

- • 追踪大门未知子的诞生!《Doctor X》剧场版曝预告 -

- • 陆川投资50万,姚晨自荐!这届上影节创投太有料 -

- • 是枝裕和新片《怪物》戛纳首映 朱一龙张雨绮高叶朴彩英等亮相红毯 -

- • 龚俊抵达法国将前往戛纳 机场收获粉丝送的花束 -

- • 刘嘉玲晒与杨洋同框合影 两人身着黑色套装优雅矜贵 -

- • 61岁马景涛容貌大变!做婚礼嘉宾发际线后移认不出,多年无戏可拍 -

- • 大S又把张兰惹急了,直播间里怒斥:某些人坏到没底线! -

- • 相差14岁的黄渤倪妮合作新片 这对男女关系不简单 -

- • 中演协:要求对脱口秀演员李昊石进行从业抵制 -

- • 老戏骨坐镇流量加持 《后浪》高开低走口碑直线下滑 -

- • Netflix House 25年开业!真实体验“怪奇”等IP -

- • 关晓彤让让,李庚希才是京圈真格格 -

- • 戛纳获大奖成华语片之光,但票房仍惨淡……管虎和《狗阵》,冤吗? -

- • 耗资2.5亿,打响暑期档第一枪,谢霆锋能否靠自己杀出一条血路 -

- • 外媒曝碧梨与男友杰西·鲁瑟福分手 结束半年恋情 -

- • 创新青年音乐表达 《青年π计划》以青春方式传承中华文化 -

- • “一美”主演恐怖惊悚新片《不能说的邪恶》确认引进中国内地院线,档期待定 -

- • 徐怀钰上浪姐,把内娱大佬得罪惨了 -

- • 《墨雨云间》仅剩8集,3人结局已揭晓,薛昭的结局令人意外! -