资讯分类

《默杀》10处细节折射成与败,豆瓣6.9分都给高了,但票房8亿起跳 -

来源:爱看影院iktv8人气:383更新:2025-09-11 11:01:23

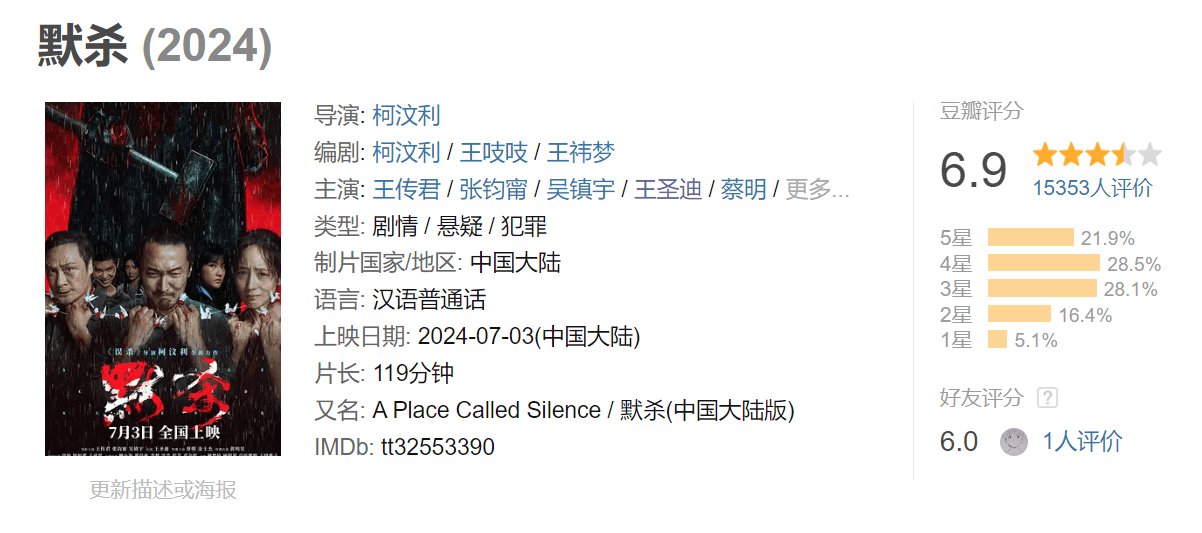

柯汶利执导的电影《默杀》展现出强劲的市场反响,上映不足两天便突破7,000万元票房大关。更值得关注的是,专业机构的票房预测数据显示,该片自首日上映以来,票房预期已从4亿余元跃升至8.03亿元。

不过令人略感遗憾的是,柯汶利早在2022年已拍摄过《默杀》初版,此次因有投资方愿意资助,该故事得以重新制作。然而新版本的豆瓣评分仅为6.9分,较首版的7.9分有所下降。

《默杀》的票房成绩主要得益于其对校园霸凌议题的深刻探讨、突破常规的叙事尺度、环环相扣的剧情节奏以及层层递进的剧情反转。然而,这些亮点的根源在于前期剧本的精心打磨,那些令人回味的细节恰恰体现了创作的用心。细节构建了电影的血肉,与宏大的主题和主线故事共同形成完整的叙事体系。电影的商业成功与豆瓣评分的差异,或许更多源于对作品细节的关注度。值得注意的是,影片通过反复出现的千纸鹤意象,以鸽子象征纯洁、友爱与和平,这些元素既呼应了观众童年记忆,又在残酷的叙事中注入了温暖的情感色彩。

然而这些象征性元素在电影中被重新诠释,呈现出令人不安的意味。片方发布的海报中,三位主角紧握着染血的千纸鹤,其形态宛如布满尖牙的锁链,紧紧缠绕、令人窒息。这种视觉呈现与电影内核形成呼应——千纸鹤不再承载传统祝愿的寓意,而是转化为传递情报的载体,既成为林在福策划复仇的工具,也暗合小彤执行复仇计划的关键手段。

在影片中,两部手机作为关键道具巧妙地承担了铺垫与反转的叙事功能。惠君的手机自剧情开端便暗藏玄机,前半段四名女生对小彤的极端欺凌行为以及不断追问手机的桥段,令观众产生疑惑:为何她们对手机的执着会引发如此严重的后果?随着故事推进,被杀前小彤惊愕地提及"手机开机"的细节与前文形成闭环,揭示了四人通过获取惠君手机来销毁证据的真相。而李涵丈夫的手机则通过前后呼应的电话情节制造戏剧转折,尽管《默杀》的悬疑氛围主要依赖剪辑手法营造,但手机作为叙事载体的运用仍堪称精妙。

该情节揭示了人物关系中的复杂伦理困境。安琪在对小彤实施霸凌时说出的"你妈勾引我爸",实则暗示了权力结构的默许与纵容。若仅停留在电影中李涵为众人送金桔茶的表面行为,难以解释为何会出现"勾引"的指控。事实上,李涵的茶赠行为具有群体性特征,而安琪的言语则指向特定的权责关联。这种权力的倾斜最终导致李涵在办公室与校长展开激烈对峙,恳求将女儿调回特殊班级。值得玩味的是,校长不仅知晓安琪的暴力行为,更掌握手机证据,因此李涵的"自保"举动远非简单的送茶行为。从叙事逻辑来看,校长的沉默与未采取行动,已然构成对恶行的实质纵容,将其定义为主谋亦不为过。

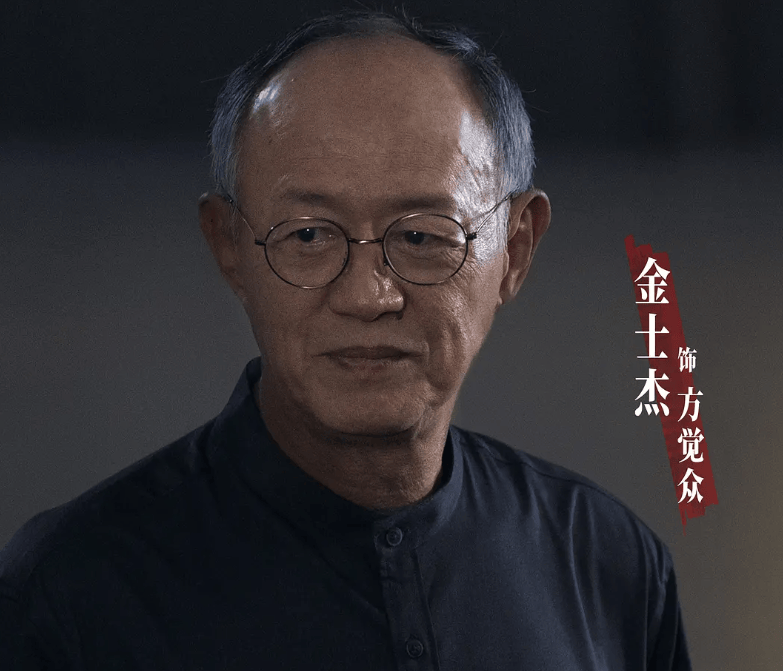

《默杀》通过非线性叙事构建悬疑氛围,巧妙地在细节中埋设线索,引导观众主动探索与推理,营造类似解密游戏的沉浸体验。影片中,当方老师退休、林在福送其回家时,看似普通的对话暗藏玄机。王传君饰演的角色提及"换冰柜"这一行为,并已将冰柜搬上车辆,这一细节实质上为后续剧情埋下重要伏笔,暗示其将对退休的方老师实施报复行动。

在《默杀》中,黄明昊饰演的吴望初登场时的反常行为或许显得突兀,但这个习惯性偷拍的角色实为关键的"工具人"。其手持摄像机本质上是贯穿全片的监控装置,而他在看守所对李涵说出"我实在保护你啊"的台词,既是推动剧情的关键伏笔,也暗含双重解读:一方面,这可能揭示他假借拍摄他人实则图谋不轨的变态心理,另一方面亦可理解为他无意中记录了能让李涵免罪的证据,成为其命运的守护者。受限于篇幅,影片中精妙的细节剖析暂且止步于此。

关于明显不合逻辑的情节,如胖保安的言行矛盾,暴露出剧本打磨的不足。该角色作为影片"人性本恶"主题的具象化呈现,其行为模式存在明显矛盾:当他因惧怕失去工作而选择沉默时,却在维护自身利益时对林在福的指责比谁都响亮。尤其在林在福从警车走下的群像戏中,围攻者的集体行为更显荒诞,所有参与者都成了帮凶。然而,作为校园安保人员,当目睹小彤遭受严重霸凌时,连最基本的制止行为都缺失,这种道德真空与职业职责的严重背离,恰恰成为影片逻辑漏洞的典型案例。

细节七:丈夫失踪五年却未被发现?李涵通过摆放丈夫种植的金桔、携带普洱茶等日常细节,以及购物时频繁打电话、茶几下压着全家合影等方式,刻意营造出家庭和睦的假象,同时掩盖丈夫遇害的真相。然而,若丈夫确实在广州务工,五年间毫无音讯却未引起任何关注,这与广州作为一线城市的人际网络和商业往来显然矛盾。更值得推敲的是,整栋楼并非只有他们一家住户,若凶手在作案后逐层用水清洗现场,如何确保不会被其他邻居察觉?此外,家暴事件往往伴随明显声响,为何没有邻居报警或探询?李梦饰演的母亲在情绪异常状态下仍坚持操持水果摊,这种行为模式也暴露出诸多不合常理之处。

在第九个细节中,李涵与林在福之间的矛盾愈发复杂。尽管自己的女儿误杀了林在福的女儿,但李涵仍选择继续接受林在福的工作。这一决定背后或许隐藏着更深的动机——林在福始终执着于追查女儿死亡的真相,而惠君的手机在某个关键时刻神秘失踪,却让所有人都误以为它仍在原处。此刻,两人的女儿曾是最好的朋友,这段关系的裂痕与未解之谜,构成了故事中纠缠不清的情感线索。

基于现有证据,林在福对安琪构成了实质性的威胁,然而校长仍选择接纳他担任校内职务,甚至赋予其填补天窗的特殊任务。这种决策显然违背常理,若按常规逻辑,面对如此重大隐患,校长应立即辞去职务并携家人逃离险境。影片通过这一设定,似乎在探讨人性的阴暗面,呈现以暴力手段解决问题的叙事逻辑,同时借助虚构的封闭环境构建一个缺乏法治的乌托邦,让角色在其中肆意妄为。在此框架下,道德与理性或许成为次要议题。

细节第十点:三处角色在特定情境下的情绪反应均存在明显矛盾。作为母亲的张钧甯目睹女儿被霸凌时,面对被胶水黏贴固定在墙面上并被封住嘴巴的场景,若具备基本的母性本能应当会陷入极度恐慌。而该角色的平静表现令人困惑;身为父亲的林在福在女儿倒地时的剧烈反应看似合理,但其持续高喊'需要救护车'却未亲自拨打电话的行为逻辑存疑;同样作为父亲的校长在排练期间目睹女儿被捆绑的尸体时,长时间凝视与异常镇定的态度也与常理相悖。按照常规心理反应,此时最应优先采取的行动应是立即解除束缚并检查生命体征,而非保持冷静观察。

《默杀》在创作上呈现出明显的双面性,导演柯汶利精准捕捉了具有商业潜力的敏感题材,通过玻璃割脸、尖钉穿手等极具视觉冲击力的暴力镜头构建叙事张力。影片以"未成年人不推荐观看"的警示标签引发关注,凭借高门槛的观影群体实现票房突破,再次刷新国产电影的尺度边界。然而这种以极致视觉刺激换取关注的策略,也暴露出剧本创作的局限性与商业考量对艺术表达的妥协。尽管存在瑕疵,但导演对市场规律的把握值得肯定,毕竟在当下影视产业环境下,票房成绩既是行业发展的晴雨表,也是支撑影视从业者生存的基石。

最新资讯

- • 《云边有个小卖部》曝新预告 彭昱畅周也喜当爸妈 -

- • 吊打王一博?也不是不行 -

- • 恐怖怪兽降临地球!《寂静之地:入侵日》曝预告 -

- • 《漫长的季节》里最杰出的明明是一位女性 -

- • 《绝地战警:生死与共》曝特辑 北美首周末夺票冠 -

- • 这款男演员,华语圈无法诞生 -

- • 系列冠军!《哥斯拉大战金刚2》全球票房达5.7亿 -

- • 改装机车上演公路狂飙!《狂暴女神》曝幕后特辑 -

- • 网红用AI分身同时和1000名粉丝谈恋爱,按分钟收费,预估能年入4亿?! -

- • 《变形金刚:起源》曝海报 擎天柱威震天反目成仇 -

- • 无法忘记 斗争开始!山崎贤人《王者天下4》曝预告 -

- • 看这男顶流穿女装,比露肉还上头 -

- • 2024年端午档3.83亿圆满收官!多部影片实现逆跌 -

- • 郭德纲回应相声线上直播:不拦着任何人,只是直播不适合我 -

- • 失去了塞隆,“狂暴女神”还能否让观众为之疯狂? -

- • 魅力舞台、百变精彩———曹蕾 -

- • 新中式国漫电影《落凡尘》定档7月12日 牛郎织女后人续写传说新篇 -

- • 《种地吧2》多条产业同步进行 十个勤天创业故事多 -

- • 《庆余年2》争议不断 海报抄袭官方致歉 -

- • 戚薇曝二胎孕晚期时崴脚 陈小春及时帮扶有惊无险 -