资讯分类

内娱女明星集体“塌房”,冤吗 -

来源:爱看影院iktv8人气:272更新:2025-09-14 10:08:33

近年来,多位女明星在打造公众形象时呈现出相似趋势,即刻意与传统女性气质保持距离。从主动自称"老公"的标志性策略,到热衷塑造"总攻"人设的常见手法,这种现象已成行业常态。戚薇以"戚哥"自称,周冬雨被戏称为"冬叔",孟美岐因粉丝昵称"山支大哥"而走红,杨紫则被媒体不断描绘与众多男明星建立兄弟情谊的场景。值得关注的是,即将出演新剧《以爱为营》的95后新星白鹿,近期在多个公开场合明确表达对女性特质标签的排斥,甚至在综艺节目中主动强调'我不是女嘉宾,我是男嘉宾',展现出鲜明的性别身份表达。

在采访中,他自信地回应道,'似乎所有人都将我视为男性,这种不娘的形象让我感到自在。'

当被问及自己曾饰演过的角色中更偏爱哪一个时,白鹿坦言更倾向于那些不柔弱、更具男性特质的角色。

请各位粉丝暂且保持理性,作为观众,我认为白鹿具备独特的个人魅力,期待她能凭借自身实力开辟属于95后女演员的发展路径。然而,当众多女演员纷纷淡化女性特质时,是否隐藏着某种现实考量?"娘"这一词汇究竟是否真如外界所认为的那般负面,导致她们集体选择回避?

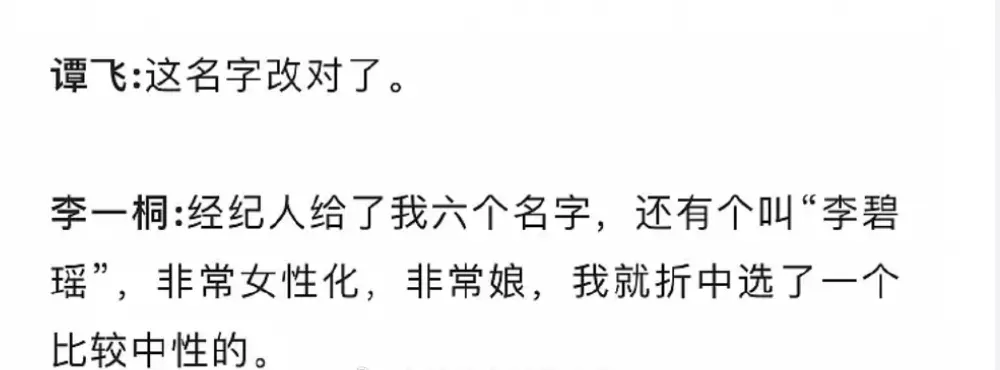

在娱乐圈中,不乏有突破传统性别框架的女明星公开表达对女性气质的重新定义。以出演《狂飙》的李一桐为例,她曾提及自己改名的经历。当时经纪人提供了六个候选名字,其中“李碧瑶”因过于柔美而被她主动排除,最终选择“李一桐”这一更具中性特质的名称,体现了她对自我形象与角色定位的审慎考量。

在《四味毒叔》对《浮屠缘》女主角陈钰琪的专访中,她曾明确表达对粉色的抗拒:"不喜欢粉色,太娘了。"当工作人员在一旁称赞"穿粉色非常衬你,在光线下显得很仙气"时,陈钰琪则幽默回应:"你果然是个女孩。"

sourced from: 《四味毒叔》采访《浮屠缘》的女主陈钰琪也说过:“不喜欢粉色,太娘了。”当时,工作人员在一旁继续夸夸“穿粉色很好看,在光下很仙气”,陈钰琪回:“你果然是个女孩。”

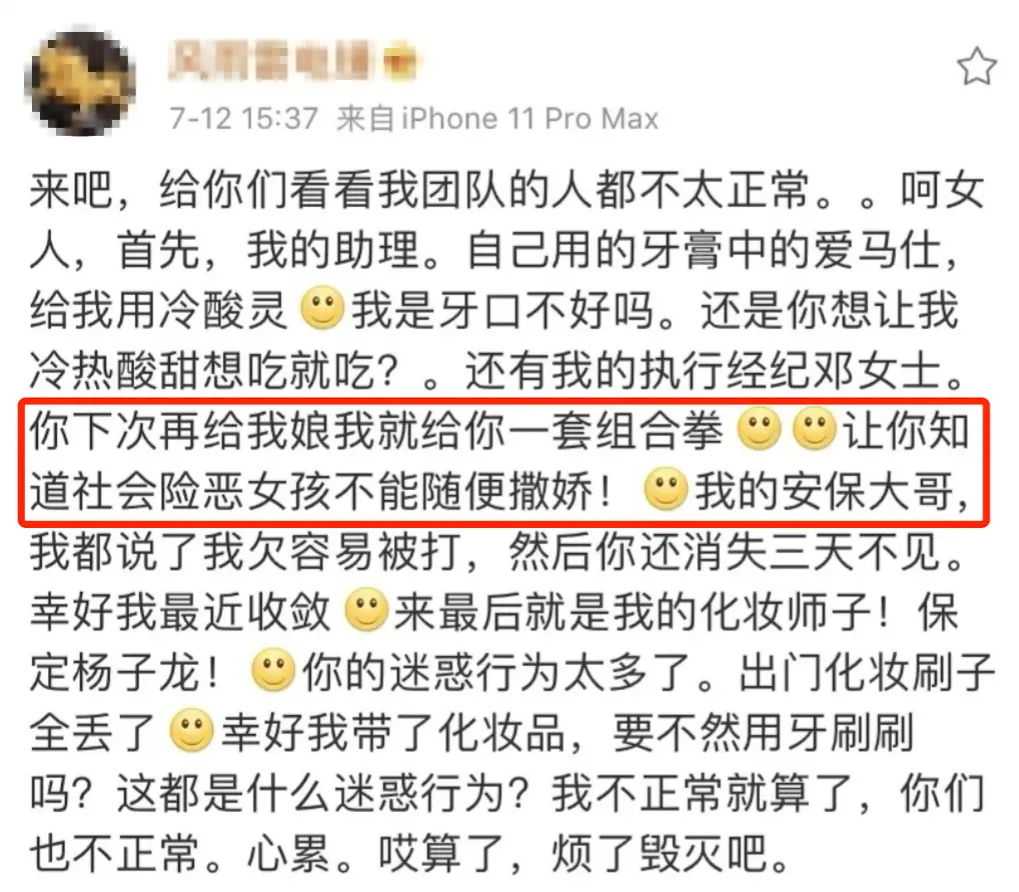

该片段意外登上热搜,引发广泛争议。对某些名称或色彩的不满本属正常,但以"太娘了"作为批评理由却总令人生出别样不适。这种现象或许与语境运用密不可分。在当下舆论环境中,"娘"字被赋予了粉嫩柔弱的负面意涵,被视为柔弱无力的代名词,更被贴上"爱撒娇""娇滴滴"的刻板标签。长期被负面语境裹挟,早已沦为众矢之的。还记得综艺《小小的追球》中,三度斩获金像奖的周冬雨在体验极地射击时被枪支后坐力晃动,她半开玩笑地自嘲:"我太娘了,对不起。"图源:《小小的追球》另在选秀节目《青春有你》中,赵晓棠曾发布博文与团队调侃,其中戏谑地对执行经纪邓女士喊话:"你下次再给我娘我就给你一拳,让你知道社会险恶,女孩不能随便撒娇。"

这种现象实质上是对女性语言和女性特质的污名化,使得白鹿、陈钰琪等女星在近期言论中引发广泛争议。但值得注意的是,不应过度聚焦于个别过往发言。女明星普遍回避展现女性特质,实为一种自我保护策略。一方面是为了规避舆论对女性形象的过度审视,避免在影视作品与现实生活中遭受性别相关的质疑;另一方面则源于对职业性别红利的复杂认知——在男性主导的行业环境中,女性往往需要刻意淡化与性别相关的特征,才能获得专业能力的认可。这种困境并不仅限于女明星群体。

每个女性在生命历程中都可能经历突如其来的自我否定时刻,这些瞬间共同构成了性别身份认知的复杂图景。从青春期开始,女性需要学习遮掩身体曲线,却常目睹男性外露的啤酒肚;在生理期时,经血被污名化为不洁之物,忍痛被视为美德;职场中,女性面对男性主导的行业格局,试图通过强化"男性特质"来获取成功认可;影视作品中,女性角色往往需要通过外在装扮或行为选择,来抵御性别偏见带来的威胁。这种社会规训已经渗透到各个领域,连迪士尼IP衍生品的粉丝群体中也出现"鉴茶"与"汉子婊"的互撕。

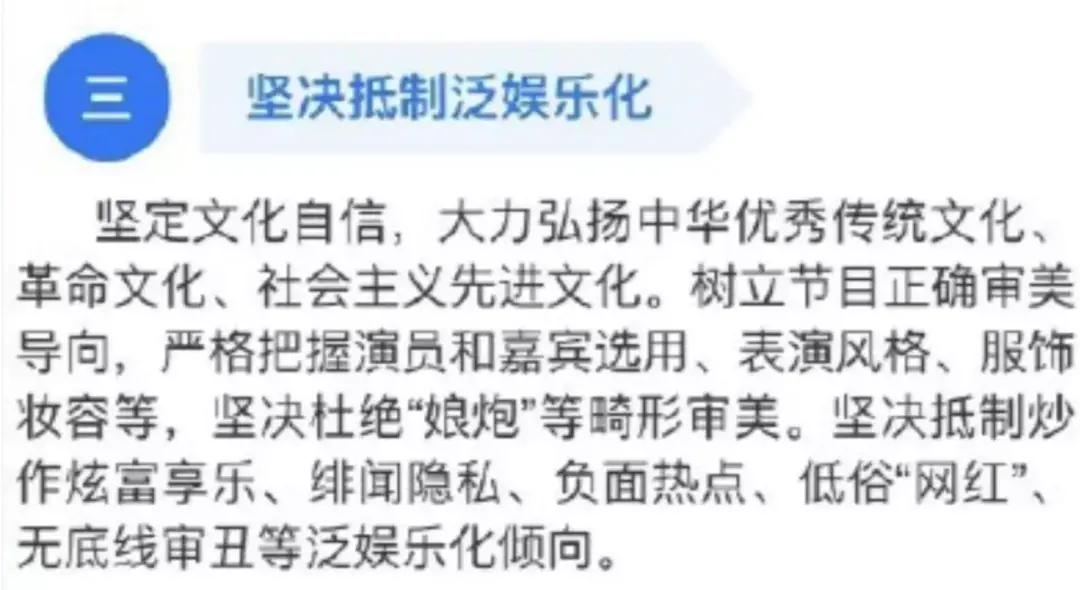

值得注意的是,这种性别刻板印象的暴力不仅作用于女性,男性同样成为"气质霸权"的受害者。当男性展现柔美特质时,"娘娘腔"的标签便随之而来。某位男艺人曾在机场遭遇路人恶意挑衅,称其为"娘炮";另一些男明星在公开活动中因展现细腻情感而被家长投诉影响青少年价值观。2021年相关政策文件明确指出要"坚决杜绝'娘炮'等畸形审美",反映出社会对性别表达的双重标准。这种对性别特质的极端评判,本质上是性别二元对立思维的异化表现,既伤害了女性,也桎梏了男性的多元表达可能。

男性艺人在公众视野中的任何表现,无论是参与歌舞表演、进行耳洞穿刺、化妆造型,还是拥有天生细腻的音色,都可能被贴上"娘"的标签,成为所谓的女性化证据。

随之而来的网络攻击愈演愈烈,国内偶像团体TFBOYS自出道便遭遇"掏粪男孩"的恶意称号;而韩国选秀节目《PRODUCE 101》出身的蔡徐坤则因"鸡你太美"的网络迷因持续引发争议,这些现象凸显了偶像产业中舆论环境的复杂性。

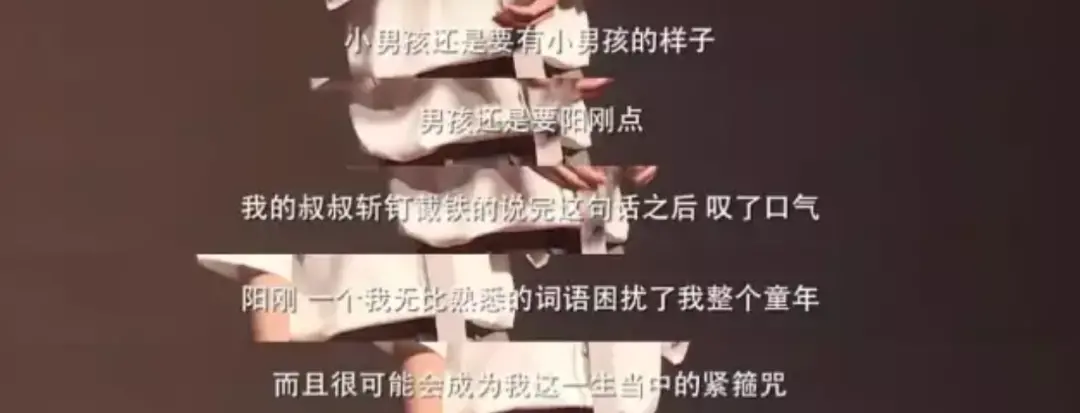

尽管甘望星曾是一名国家二级运动员,拥有强健的体魄,却仍遭遇以“娘炮”标签进行的恶意嘲讽。编剧汪林海将“花美男”艺人称为“不男不女”,甚至断言此类现象会威胁国家审美。在这一非黑即白的舆论框架下,少年的阴柔气质被污名化为“误国”的根源。2020年,一份主张遏制“青少年女性化”的提案引发热议,教育部回应称“应重视学生阳刚之气的培养”。值得注意的是,该提案将青少年中存在的柔弱、自卑、怯懦等特质归咎于“男性青少年女性化”。部分网络大V乘机发声,痛斥“中国男儿的血性何在?”并喊出“少年娘则国娘”的口号,导致细腻温柔的青少年被贴上需被矫正的“异端”标签。针对“男子汉教育”,相关培训中心层出不穷,北京某机构通过高价收费,要求“问题男生”阅读《男子汉宣言》、参与激烈游戏等方式塑造传统男性气质。似乎在“阳刚之气”这一单一标准下,所有偏离的性别表达与身份认同都被视为需要摒弃的异类。由此衍生的基于SOGIE(性倾向、性别表达与性别认同)的暴力事件频发,辩手席瑞幼时因喜爱跳皮筋被指责为变态,其亲属曾告诫他“男孩应有男孩的样子,阳刚些”。

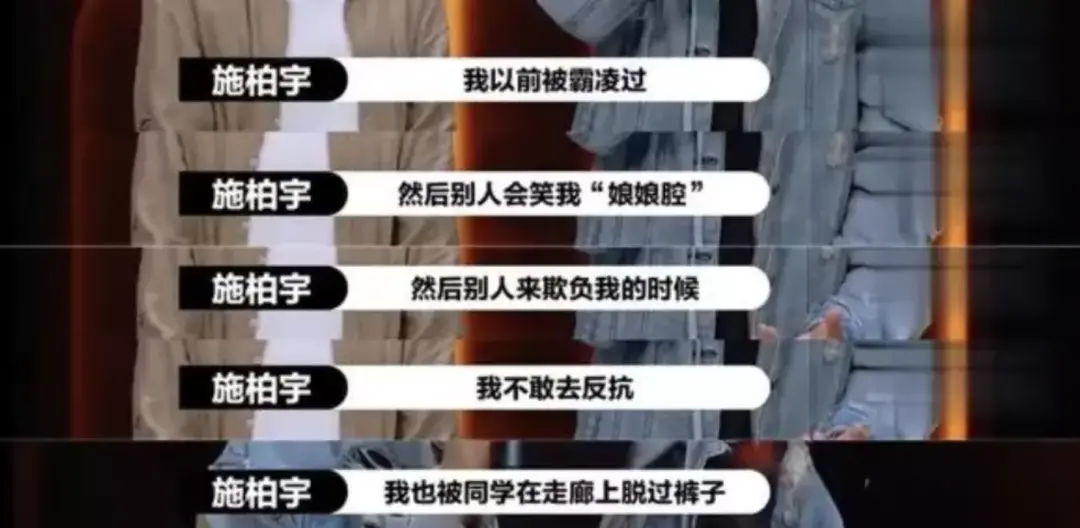

施柏宇在出演《想见你》期间曾遭受部分观众的负面评价,被指责为"娘娘腔"并遭遇恶意攻击。随着他逐渐变得高大壮实,形象上更接近传统意义上的男性气质,这种外貌转变似乎让针对他的网络暴力有所缓和,相关争议也逐渐平息。

资料来源于《演员请就位》节目,但并非所有少年都能顺利成长。2000年,台湾省的叶永志在校园洗手间离世,生前长期遭受男同学以"娘娘腔"为名的嘲笑与暴力欺凌。这位与母亲相依为命、会主动分担家务的少年,在社会对偏执行为的默许中,年仅15岁便永远停下了心跳。而在《玫瑰少年》中,同样遭遇性别歧视的摄影师鹿道森,在25岁生日当天也离开了人世。他因举止礼貌、注重清洁而被讥讽为"鸡婆",被强迫下跪、遭受言语侮辱与身体威胁。当"娘"的特质被异化为对性别的界定,生命便承受着难以言喻的痛苦,这不禁令人深思——正如吴青峰所追问的:"为何'娘'成为贬义词?女性化的特质有什么值得批判的吗?女性本身是否存在缺陷?"

令人遗憾的是,语言暴力的现象依然屡见不鲜。公众对肆意妄为、博取眼球的于正行为深感反感,却习惯性地使用诸如"死丫头""老嫂子"等贬义绰号对其进行攻击。

当男明星遭遇体重失控与身材走形,其形象常被调侃为"女性化"或"大妈态",这类戏谑称谓往往折射出公众对明星身体管理的期待与失望。

对女性年龄的偏见与性别特质的贬低,正以一种极具隐蔽性的方式渗透在日常话语中。当人们说"不要当娘炮""我本质是个男的""女汉子"时,实则在构建一种二元对立的认知框架——任何与女性特质相关联的词汇都被视为负面标签,而带有男性特征的表达则被赋予褒义色彩,仿佛性别特质的二元划分本质上是价值高低的评判标准。这种认知偏差恰恰揭示了社会性别(gender)作为文化建构的本质属性。人类学家盖尔·卢宾指出,人类存在两种性别维度:生理性别(sex)是生物性的差异,而社会性别则是通过文化规训形成的角色期待。值得注意的是,许多如今被认定为女性特质的符号,其历史渊源实则与男性息息相关。例如19世纪时,粉色曾是男孩的专属色彩,当时有观点认为该颜色更显坚定,适合男性;而蓝色则被赋予浪漫特质,归于女性。同样,丝袜与高跟鞋最初皆为男性服饰,前者因刺绣工艺成为贵族身份的象征,后者因有助于固定马镫而被视为骑士气质的体现。

当我们将目光投向历史人物如穿丝袜的查理九世与穿高跟的路易十四,便能发现性别特质本质上处于动态演变之中。社会普遍将英勇、果敢、决断等正面品质归于男性,将脆弱、温和、情绪化等特质绑定女性,这种刻板印象实为社会建构的产物,而非生理学意义上的必然。2015年,特拉维夫大学神经科学家达夫娜·乔尔的研究揭示:男性与女性海马体结构高度相似,即便在传统认知差异显著的区域,也存在显著的交叉特征。这表明每个人的"大脑镶嵌体"都由不同比例的男性与女性特质构成,由此推翻固有的"男女大脑二元论"。

更值得关注的是某些带有性别刻板印象的贬义词——"奻姦妖婊嫖姘娼妓奴,耍婪佞妄娱嫌妨嫉妒"。这种语言体系本质上服务于父权制权力结构的维系,即通过构建"男性统治"的叙事框架强化性别等级。谭维维专辑中的讨论提到,中国传统文化中男性气质被定义为"决策权",而女性特质则被框定为"确认权"。这种权力分配模式要求男性主导资源获取与公共领域,实质上构成了对男性气质的压迫性规训。

戴锦华与上野千鹤子的对谈揭示了更深层的矛盾。上野千鹤子在《厌女:日本的女性嫌恶》中指出,厌女心理在男性群体体现为对女性的贬低与歧视,在女性群体则转化为自我否定。这种双重压迫使得女性无论在职场、学术领域还是日常生活中,都会经历气质回避的时刻。戴锦华本人的成长经历也印证了这一点——在革命英雄主义"慕强"叙事的感召下,她曾经历持续的自卑与绝望,最终走向"荣誉男人"的自我认知路径,这种转变背后隐藏着深层的女性自我蔑视。

若以当代视角审视,戴锦华的某些行为可能被贴上“男性化角色”的标签。然而,仅凭此类评价是否足以解决问题?这实际上可能加剧女性间的隔阂,削弱女性团结,形成一种对女性特质的内部审视与排斥。与评判男性化、女性化或特定性别特征的行为无异,本质上是一种性别建构的自我审视。拒绝与具有厌女倾向的人建立联系,并不能根除厌女现象,因为厌女情绪普遍存在。更值得探讨的是,为何女性倾向于强调自身具备男性特质?她们在哪些社会场域中回避女性气质的表达?这种自我否定与认同的矛盾,实质上反映了女性在追求个人发展过程中所采取的生存策略。纵观历史,众多女作家选择男性笔名、隐匿个人生活,正是为了突破性别桎梏,在文学创作中获得被认可的空间。

乔治·艾略特曾因身处一个对女性写作充满限制的圈层而不得不以男性身份示人,以规避被低估的处境。即便在当代,"女性更适合私密写作"、"需要男性引路"等刻板印象仍根深蒂固。当女性置身于学校、职场与公共领域时,其特质往往被贬义化——情绪化等同于不理性,温柔被视为软弱,甚至在表现得无可挑剔时,仍会被贴上"妇人之仁"的标签。这种困境揭示了父权社会的惯性逻辑:唯有以男性身份获得的认可,才能转化为社会普遍接纳。因此,当有人宣称"我本质是个男人",实质是在恳求被以专业态度对待。然而,意识到这种底层逻辑后,我们更应警惕那些贴在女性身上的标签,将注意力从批判女明星转向反思整个性别框架。敏感地识别那些隐含的厌女情绪,并积极对抗,正如戴锦华所言——不参与对自身的迫害,是每个女性与男性都应该学习的课题。唯有我们自身率先行动,以真诚的态度欣赏多元气质,才能推动真正的改变。

最新资讯

- • 2024第六届金鸡创投启动征集 新力量点亮未来之路 -

- • 王刚回应清空社交账号解散粉丝群 -

- • 赌博欠债曝景甜私密照?一图读懂张继科事件始末 -

- • COSMO刘阅微详述被免职经过 透露曾被要挟恫吓 -

- • 择日再见!《没有一顿火锅解决不了的事》宣布撤档 -

- • 官宣结婚?马国贤晒照与女子十指紧扣称马家喜事 -

- • 《九龙城寨之围城》再释片段 城寨四少热血集结 -

- • S妈回应带孙女见汪小菲 透露称是大s拜托的 -

- • 法国经典电影《瑟堡的雨伞》诞生60周年 -

- • 导演丁晟揭秘“火锅”门道 点评于谦、杨幂演技 -

- • 四问“张继科事件”中国乒协证实其已退役 -

- • 新片逆袭五一档,他的档次不止《狂飙》 -

- • 《穿过月亮的旅行》:胡先煦张子枫演绎父母爱情 -

- • 《黑暗荣耀》主演全员手写感谢信:感谢大家的喜爱 -

- • 9.1分反战主题!宫崎骏最满意的作品为什么是它? -

- • 天生的拽姐,就别装甜妹了 -

- • 明天首播!又一部悬疑剧来袭,井柏然领衔,王砚辉坐镇,有黑马潜质 -

- • 李荣浩,你太让人失望了 -

- • 《火锅》撤档,官宣文案耐人寻味,两个结局早已注定 -

- • 张丹峰开直播否认离婚传闻:峰哥和欣姐很好非常好 -