资讯分类

求求你们放过观众吧,这几位春晚混子真的演啥啥不行,难怪遭抵制 -

来源:爱看影院iktv8人气:813更新:2025-09-09 01:52:45

距离春节仅剩两月有余,却已有不少观众对春晚表达不满情绪,甚至针对小品演员的批评声渐起。作为昔日最受瞩目的年度盛会,春晚曾承载着阖家团圆的欢乐时光,让围坐电视机前的中国家庭在辞旧迎新的时刻共享温馨与和谐。

近年来,央视春晚的口碑持续下滑,观众普遍感到乏味与索然无味。节目编排趋于模式化,内容缺乏新意,而众多演员的表演也因频繁亮相而陷入审美疲劳。孙涛、蔡明、岳云鹏等资深演员因其多次参与春晚而备受争议,其中孙涛已第17次登上舞台,蔡明则成为长期坚守的"钉子户",而岳云鹏更被调侃为"根本不会相声",三人皆因春晚的重复性与创新不足而成为舆论焦点。

春晚导演,您是否愿意就此发表看法?观众们的不满已达到顶点,纷纷呼吁今年的春晚"千万别上",甚至有人直言"看到你们就换台"。这些话语折射出对潘长江、闫学晶、孙涛等老面孔的集体审美疲劳,昔日的"台柱子"如今似乎已彻底失去观众的青睐。

观众对春晚的不满不仅源于对部分演员的排斥,更在于那些早已过气的剧情套路和陈腐梗图。过去春晚上一句台词便能引发全民热议持续十余载,而今满屏的烂梗却成了春晚的"创新",这种强行追热点的行为实则令人反感。

近年来,春晚的节目质量持续下滑,去年的晚会则堪称质量低谷,许多观众表示难以忍受。曾被视为相声界中流砥柱的岳云鹏,在去年的表演中未能达到预期水准,引发观众广泛批评,甚至有呼声建议他暂停春晚舞台的亮相。

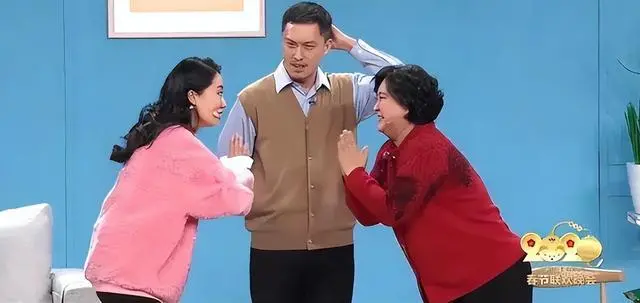

回想起去年春晚的《初见照相馆》节目,许多观众至今仍觉得令人尴尬至极。在辞旧迎新的特殊时刻,阖家团圆的年夜饭与春晚本应营造温馨氛围,然而节目却充斥着嘈杂喧闹的声浪,仿佛刻意破坏节日的和谐气息。几十年来,春晚作为国家级文艺盛会承载着浓厚的仪式感,而《初见照相馆》却创下被集体批评的纪录,其争议程度在春晚历史上可谓罕见。

该节目时长仅十余分钟,近半数时间用于争吵,为凸显“恐婚”议题,演员的矛盾冲突显得刻意且缺乏逻辑,最终导致观众只能看到他们围绕婚姻展开的激烈争执。这种创作方式实际上映射出当前春晚的深层逻辑:娱乐性让位于社会议题表达,观众情绪共鸣被置于教育意义之上。

正如赵本山所言,春晚的设立初衷本就应是为春节期间的阖家团圆营造温馨氛围,让人们在辞旧迎新的时刻享受欢乐时光,而非以说教方式传递价值观。观众们历经一年的辛勤工作,本就渴望在春节假期中得到放松与慰藉,却在欢度春节时被灌输说教内容,这种反差显然与节日的本质背道而驰。

春晚的节目质量与导演团队密不可分,今年由于蕾担任总导演。提及她的名字便能预见,本届春晚可能再度引发观众的不满。事实上,于蕾在过往的节目编排中始终保持着一贯的风格,而这种风格恰好与观众对高质量节目的期待存在落差,因此持续两年担任总导演的她,似乎已成为春晚争议的代名词。

在创作过程中,于蕾采取了大胆创新的举措,却意外引发了争议。其编排的节目内容充满戏剧冲突,甚至让全国观众陷入尴尬境地,导致春晚口碑严重下滑。实际上,这并非源于于蕾个人能力不足,而是节目制作中所遵循的规范体系对其创作方向产生了深远影响。

曾有一位名为胡基森的编剧受邀参与春晚语言类节目的剧本遴选,其作品具备较高水准却未能入选,原因并非创意不足,而是未能遵循春晚小品的规范要求。此类节目虽以艺术创作为核心,但需严格遵循特定叙事框架——通常包括开场铺陈人物背景与场景设定、中段制造戏剧冲突、结尾通过和解实现情感升华。这种结构化创作模式已成为春晚小品类节目不可或缺的程式。

这不正是观众普遍反感的小品套路吗?殊不知这恰恰是小品创作的既定规则,其实并非缺乏优质作品,而是既定的规则体系早已预设了创作局限。在这样的框架下,创作者不得不强行融入网络流行语,且须遵循积极向上的收尾要求,这种创作模式与应试作文的规范何其相似?

在表演艺术中,只有贴合节目主题才能获得高分,否则即使内容优秀也只得零分。这正是孙涛成为最受争议的春晚演员的原因。他在某届春晚中的一句“我骄傲!”曾引发巨大反响,热度丝毫不亚于小沈阳的经典之作《不差钱》。然而,这份成绩却成为他唯一的高光时刻,其余作品均缺乏特别亮眼的表现。值得注意的是,“不优秀”并不等同于“差”,孙涛恰恰因一贯稳定、严谨的表演风格,被视作春晚演员的“标准答案”。自参军进入宣传系统以来,他凭借扎实的功底从基层演员逐步成长为台柱子,其专业实力和职业素养始终经得起检验。

孙涛在春晚的舞台上共亮相17次,且自2016年起已连续8年参与录制。然而近年来,随着导演于蕾接手,孙涛的表演开始受到更多争议。2022年春晚中,他主演的小品《父与子》因表现问题引发广泛批评,甚至被观众评为年度最差节目。

2023年中央广播电视总台春节联欢晚会由于蕾担任总导演,但本届春晚的整体质量引发了广泛争议,部分节目被指存在明显瑕疵,导致演员们也面临一定舆论压力。在众多节目中,孙涛凭借二十余年舞台经验展现出较为稳定的表演状态,尽管创新不足,但其专业素养和临场表现仍维持了基本水准。

在春晚小品这一既定模式下,孙涛这类经验丰富的演员恰好成为了“稳妥之选”的代名词。当整个舞台对创新的容忍度有限,创作突破的可能性已被削弱时,选择擅长规避风险的艺人反而能确保节目平稳运行,这种策略虽难以产生突破性作品,却能最大程度保障晚会的顺利完成。

然而这仅仅是春晚组织者们表面的匆忙应对,我们观众真正期待的是能够展现艺术价值的优质节目。或许未来春晚将愈发失去原有的魅力,甚至面临被取消的风险。这种困境同样困扰着台前的表演者,如《初见照相馆》中的于震与孙茜等演员,他们不得不在质量不佳的剧本中继续演出,最终还要承担观众对导演的批评。与其说春晚本身的趣味性在消减,不如说整个春节的氛围正在改变——曾经人们围坐一堂只为观看春晚的温馨场景,已逐渐被其他娱乐方式取代。

当年,人们只能抱着电视机去邻居家“蹭”播,继而购置录像机、VCD机,沉迷于反复重播的娱乐内容。随着卫视频道的轮番登场,各家电视台竞相推出特色节目。如今手机成为随身娱乐终端,各类内容铺天盖地。这种变迁折射出大众审美需求的提升,选择繁多反而催生了对单一形式的审美疲劳。

时代的变迁悄然重塑着我们的生活方式,那些曾经让我们魂牵梦萦的事物,如今虽仍存在,却难再唤起当年的热情。回忆中,小时候曾绞尽脑汁追寻的小吃,如今摆在眼前也仿佛少了灵魂;当年翘首以盼的春晚节目,如今在网络世界里被海量资讯取代,即便偶尔重播,也再难重现昔日的期待感。

我们热衷追逐的春晚,实则承载着对往昔的怀念。然而,如今频繁的彩排流程与严苛的筛选机制,却让这场全民盛宴逐渐远离了市井气息与真实生活的诙谐,仿佛在用规范化的标准覆盖掉曾经鲜活的民间智慧。

有观点认为春晚主要服务于北方观众,部分观众认为其与自身文化习惯存在差异。值得注意的是,春晚中提及的"大年夜吃饺子"习俗,实际上与南方地区普遍食用汤圆的庆祝方式形成鲜明对比。从文化角度来看,春晚的形成与发展深深植根于北方传统,尤其是东北地区的民俗传播使其逐渐成为具有全国影响力的年度文化盛事。

昔日观众对赵本山、陈佩斯、赵丽蓉等人的小品艺术情有独钟,而今仍有部分观众认为这些作品缺乏新意。即便是被誉为小品界领军人物的赵本山都面临审美变迁,蔡明、孙涛、岳云鹏等后起之秀在创作道路上也同样伴随着褒贬不一的争议声。

归根结底,这不过是因人而异的审美差异与认知差异。有人钟情幽默诙谐,有人偏爱温情脉脉,每个人心中都自有其钟爱的节目形式,每个家庭对春晚的期待也各不相同。若以微观视角观之,春晚不过是一个除夕夜的娱乐节目;而若以宏观视角审视,它却承载着人们对整年的总结与期待,是衡量新年氛围的重要标尺。

多年社会历练让每个人都能体会大道理的分量,但春晚的使命或许只需传递欢乐。当舞台充斥着过度煽情与说教,人们是否仍能感受到那份纯粹的愉悦?毕竟,在现实的风雨中沉浮已久,谁还需要再被灌输道理呢?

最新资讯

- • 那英被偶遇在泰国度假 此前因身体欠佳请辞音乐节 -

- • 2024国庆档票房破10亿《志愿军:存亡之战》领跑 -

- • 曝香港偶遇黄子韬徐艺洋 网友怀疑两人同过七夕 -

- • 福原爱已向高院起诉 江宏杰友人批女方用苦肉计引舆论 -

- • 电影频道10.3连播《你好,李焕英》《热辣滚烫》 -

- • 国庆档首日票房超去年《749局》《志愿军2》领跑 -

- • 福原爱已向高院起诉 江宏杰友人批女方用苦肉计引舆论 -

- • 笑死,他怎么还在犯当年的错误? -

- • 电影频道第39周M指数发布 国庆档新片火热来袭! -

- • 被内地禁播的5部限制级电影,你若看过三部以上,这运气真是爆棚 -

- • 新片被抵制,女神被毁了 -

- • 《749局》显颓势,王俊凯何用?风险压舱石 -

- • 还是听听她说的吧 -

- • 中国首部超英电影,《危机航线》被严重低估,刘德华对标美国队长 -

- • 又赚30亿,宁浩赢麻了 -

- • 2024年国庆档票房破9亿!朱一龙王俊凯赵丽颖领跑 -

- • 二十年前的恋爱,狗都不谈? -

- • 人民文娱评《新大头儿子和小头爸爸6》,中国式亲子关系的新呈现 -

- • 汪小菲直播罕提大S 9岁女儿开口喊奶奶让张兰笑开花 -

- • 国庆档次日《志愿军2》逆袭夺冠 成龙《熊猫计划》票房逆跌 -