资讯分类

天崩结局,这剧到底做错了什么? -

来源:爱看影院iktv8人气:910更新:2025-09-10 12:57:54

《我的人间烟火》作为暑期档现象级轻松剧,其结局的震撼落幕让观众始料未及。这部作品如今已晋升为国产剧的经典范例,被业内广泛认为具有教学价值。剧中魏大勋的"性张力"表现引发热议,而最终打破这种氛围的,竟是由其"妹妹"角色带来的戏剧性转折。

趁着剧集讨论热度尚未消退,今天我们来深入剖析《我的人间烟火》为何陷入口碑崩盘。该剧的最大争议显然源自角色塑造,正如过往乐子剧的出圈往往需要一个令人啼笑皆非的角色设定。东八区曾用血泪教训证明,此类作品的崩塌多与人物形象脱节有关。《我的人生》的批评声浪从男女主的人设问题开始蔓延,而笔者在粗略阅读原著后发现,男主角的形象在原著中本就比剧中的孟宴臣更为讨喜。从女主视角观察,这位男主角即便在青春期时期稍显青涩,也足以成为她逃离严苛寄养家庭的重要依靠;他代表着努力奋斗、凭借自身力量对抗权威的普通青年形象,与女主养父母那类高高在上的权势者形成鲜明对比。

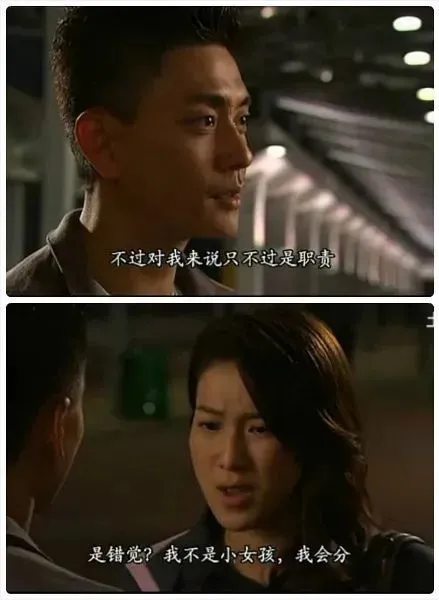

正是这一前提,使男主角成为女主角心中难以忘怀的青春印记与理想化形象,同时也成为观众眼中颇具魅力与矛盾点的角色。然而在剧情实际呈现中,这种设定却遭遇了种种偏差。男主角初次遇见大舅哥时,便敏锐察觉到这位兄长对小姨子的特殊情感,远非普通兄妹之情。按理说,他应先保持克制,再私下与女主角沟通,却直接对大舅哥出言不逊,甚至动手冲突,以"要你管"的嘲讽回应,结果反被女主角的哥哥教训一顿。成年后两人再次因女主角产生矛盾,哥哥质问:"你不能让妹妹掉队,强行让她脱离养父母,却无法给予实质支持。"而男主角的回应则是:"你妹也不是什么好鸟!!她选择的!!!"这种表现完全背离了观众期待的救赎者形象,反而如同一个缺乏分寸感的莽撞少年,在扮演着"谁是混混"的戏码。台词本身存在不足,而主演的过度表演更进一步削弱了角色形象,导致人设逐渐崩塌。女主角许沁的"自私型"人设虽在现实题材中较为罕见,但其复杂性格的演绎也未能达到应有的感染力。

在剧情中,我们并未深入展现角色内心的矛盾。她不断表达着对现状的不满,声称自己承受着巨大的压力,甚至濒临抑郁边缘。然而,细究剧情发现,除了养母因禁止她食用辣条而产生冲突,以及责备她为了追求男主执意就读本地大学之外,剧中并未呈现其他实质性的过错行为。这种情感危机的刻画显得有些单薄,未能充分反映角色所处的复杂境地。

观众所见,唯有孟家对她的种种呵护。在物质层面,养父母给予她视如己出的优渥条件,从购买奢侈品享受贵宾室待遇,到新品试穿时安排专业模特现场展示,无不体现着对她的特殊关照。生活细节中,养母甘愿放下身段为她驾车外出,当她因家庭合影事件情绪激动时,养父仍忧心忡忡地担忧她出门安全;就连哥哥也因过度迁就而多次与亲生母亲发生争执,甚至不惜奔波至她工作地点陪同用餐。这些精心雕琢的温情片段,却与女主后期的反常行为形成强烈反差,让观众在缺乏足够铺垫的情况下,不禁质疑:一个被捧在手心长大的女孩,怎会变成情感背叛者?

关于两人爱情观的争议同样引人深思。除了男女主角被集体批判的适配度问题,剧中最为人诟病的便是他们之间充满操控意味的情感模式。每当男主与女主确立关系,便习惯性地施展PUA手段,频繁打压女主的独立性。女主希冀平等交流,他却以贬低回应,要求其"吃饭少说话";女主明确表示忌口,他却坚持制作辣味料理;当女主表达对烹饪的向往,他反将剩菜喂给女主食用。这种扭曲的情感互动逻辑,恰恰暴露了角色塑造中深层的价值观矛盾。

观众对女主的内心诉求和男主的情感表达都存在理解困惑,导致两人看似双向奔赴的关系实则流于表面。即便角色存在情感偏差,也需让观众清晰感知其情感依赖的根源。在男3孟宴臣的鲜明对照下,这种关系更显牵强,仿佛刻意为之的捆绑。当女主奔赴灾区开展救援工作时,男3主动驱车送物资,重现了儿时为她掖被子的温暖举动;而男主在关键时刻却选择用全钻皇冠作为新婚礼物,这种差异令人难以忽视。女主最终决然与男主在一起,甚至与家庭决裂,却未能让观众真正体会她的情感动因,反而在男3的对比中凸显了关系的失衡。

在情感叙事中,男三对妹妹的爱往往伴随着自我牺牲,而男主则需以更细腻的情感表达才能打动观众,让女主的真爱显得真实而非盲目。然而,当故事发展至高潮部分,观众仍难以厘清女主究竟是因何深爱男主。她曾表示是被男主熬制的白粥所温暖,却未能察觉男三为满足她对某品牌麦片的喜好,毅然决然地收购濒临倒闭的麦片工厂,用实际行动诠释了更深刻的爱意。

男三表面上严令禁止女主食用垃圾食品,实则暗地里总会悄悄买一包辣条放在她的书包里;当女主与她哥哥一同前往超市时,男三便命令自己的同事在一旁冷嘲热讽,以此暗示女主渴望吃零食却又不敢明目张胆。同事无奈地抱怨道:我跟谁闹着玩啊?怎么就莫名其妙被卷进这种事里了?

在物质层面无法给予更多支持,在生活细节上缺乏如同兄长般的体贴关怀,更遑论在情感层面,男主角只能提供预设的、观众难以察觉的“家庭般的温暖”。尽管爱情萌芽阶段的套路化叙事仍能窥见一丝真实感,但十年后破镜重逢的情节却显得逻辑混乱且格格不入。男主角对女主角的情感表达在对比之下黯然失色,而女主角的坚持仿佛被程序设定的机械动作,令人不禁质疑:若连孟母三迁的教育智慧都无法打动,观众又如何理解这场充满违和感的情感扮演?

以看似合理的现代都市开端却走向令人意外的结局,这种反差或许为国产剧的创作困境提供了反思契机:首先需摒弃程式化的人物关系设定,即便保留此类设定也应注入符合时代价值的三观重塑。在当下反恋爱脑的舆论环境下,'白富美爱上穷小子'的叙事早已不再是情感表达的自由选择,而是对观众审美认知的忽视。创作者若能关注现实语境,便能察觉这种关系模式的潜在风险。更值得警惕的是,部分作品不仅选择这种关系,还固执运用十多年前的陈旧创作手法。许沁对宋焰的情感依附源于逃离孟家的渴望,但经历过留学、曾获得独立生活的她,为何仍需通过这种关系实现'恋爱和精神上的自由'?其背后的动机逻辑显然存在断裂。

当核心的救赎情节在十年后的重逢中显得乏力时,许沁仿佛始终停留在18岁的状态,用稚嫩的心态重新投入感情。这种角色成长的停滞让人感到遗憾,而穷小子与富家女的叙事模式并非无法突破,救赎情节的表达仍有提升空间。例如,TVB曾推出《护花危情》,剧中钟嘉欣饰演性格孤僻的富家小姐,黄宗泽则扮演家境普通的小督察。两人因一桩案件相遇,钟嘉欣成为黄宗泽需要保护的证人,这种设定展现了更立体的情感碰撞与命运交织。

他们的爱情在接连不断的危机中悄然生长,借助吊桥效应的铺垫,观众能直观感受到女主对守护她的督察产生的错觉。编剧巧妙设计男主在紧急关头闯入火场抢救女主的大提琴,这种行动不仅展现了对女主兴趣的尊重,更打破了宋焰随意抛出的"她就是个怂包"式评价。当感情发展至明面阶段,剧情更让男主陷入思考——女主是否将本能依赖误认作爱情?这种双向的审视让人物关系更加立体,相比单方面的情感宣泄,更显真实与克制。

当剧中男女主角的情感线引发观众广泛质疑时,官方账号仍在持续推送两人“甜蜜逛超市”的花絮内容,这种营销策略究竟意在何为?而当孟宴臣的角色热度已成不可逆转之势,制作方却依旧采取双重标准,对角色号的推广态度与普通剧情宣传形成鲜明对比,其背后的动机又该如何解读?

近年来,"按头营销"已成为国产剧宣传的常见手段,当剧情主打甜宠元素时,往往伴随着强行推动感情线的操作。观众具备独立判断能力,能清晰辨别剧情是否真挚动人,角色塑造是否令人信服,不会轻易接受导演刻意引导的叙事方向(粉丝群体除外)。当男女主的情感发展已陷入僵局,制作团队试图通过强调职场线来重塑剧情重心,却往往适得其反,引发观众更强烈的反感。这种失衡的营销策略暴露出创作层面的困境:既想维持爱情主线又希望拓展其他元素,最终导致剧情失焦。多次出现的案例表明,剧方若在宣传阶段过度干预叙事结构,将原本存在的矛盾推向更高潮,看似是在提升剧作深度,实则如同向火上浇油,最终陷入更严重的舆论危机。

配角的价值不应被低估,也不应被过度渲染,这或许正是今年许多国产剧所传递的共同启示。观众眼中所谓的配角,往往仅以戏份多少来评判,却忽略了角色本身的魅力与深度。当配角在剧中掀起轩然大波,甚至出现“脚踢待爆帝,手撕资选咖”的极端表现时,这种现象的背后折射出创作者对角色的轻视。若能对每个角色保持基本尊重,从剧本创作到宣传推广都秉持专业态度,或许既能维持艺术尊严,也能让观众获得更纯粹的观剧体验。

以《我的人间烟火》为例,其存在争议的问题实则并非不可救药。若论爱情观的突破性,许多都市剧与伦理剧中同样充斥着更为荒诞的情节设计;若说女主人设存在局限,过往国产剧中也不乏更具争议性的角色塑造;至于男主演技的争议,其表现是否真能超越十年前的男频剧作?这些争议本质上都属于创作层面的瑕疵,而非不可原谅的硬伤。

然而为何这些瑕疵最终演变为“全民狂欢”的集体攻击?或许部分观众将问题归咎于演技缺失或审美疲劳,这些观点虽不为过,但更深层的症结在于流量逻辑对创作的侵蚀。当流量与知名导演相结合,催生出的往往是缺乏诚意的作品,甚至不如戏份有限却个性鲜明的角色讨喜。这种创作与观众期待之间的落差,实则是过去数年影视行业积弊的集中爆发。唯有真正尊重观众的审美判断,而非被粉丝情绪与资本意志裹挟,才能成为此次行业反思的核心课题。

最新资讯

- • 编剧博·古德曼去世享年90岁 曾获两次奥斯卡 -

- • 日本将拍《水浒传》 《东爱》织田裕二出演宋江! -

- • 白发人不送黑发人 李玟妈妈将缺席告别式 -

- • 中秋档20部电影扎堆 王俊凯《野孩子》预售断层式领跑 -

- • 张颂文周冬雨等亮相第17届FIRST闭幕红毯 众星云集阵容庞大 -

- • 深度|剧集难出爆款背后,探秘长视频平台工作室的幕后逻辑 -

- • 罗志祥回应事业受挫:感情上犯错不代表人有问题 -

- • 萧亚轩泪洒李玟追思会 哽咽发言:你是我的巨星 -

- • 高分纪录片《里斯本丸沉没》连续两天票房逆跌 上座率升至第一 -

- • 张惠妹韩红送上挽联悼念李玟:永远怀念 你是永恒 -

- • 新片单上“硬菜”,优酷不想只做“黑马” -

- • 毛晓彤方否认被王楚然抢角 称网传定妆照为假 -

- • 中秋&国庆15部新片盘点,谁能杀出重围? -

- • 刘维回应登不上母亲微信求助,真正的离开是遗忘 -

- • 唐嫣后援会宣布将停更重组 账号暂由工作室接管 -

- • 李晨退股与陈赫工作室合伙公司 退出前持股22% -

- • 韩国好友专程飞台湾 具俊晔拒让妻子大s见好友 -

- • 《做自己的光》制片人王锦发文:它真不应被埋没 -

- • 造谣者手写信向郑恺道歉 称不良言论均为自己揣测 -

- • 第37届东京电影节公布开闭幕片 《十一人的贼军》《我的马塞洛》担任 -