资讯分类

他纵身一跳,让人负罪终生 -

来源:爱看影院iktv8人气:683更新:2025-09-10 18:29:22

2022年11月上映的电影《年少日记》在香港屡获殊荣,至今仍活跃在各大电影节领奖台上。在郑中基疑似宣布退出娱乐圈的传闻引发关注后,我重新观看此片并深感共鸣。该片由卓亦谦担任导演兼编剧,他曾参与《杀破狼:贪狼》的创作,却在2023年的《年少日记》中实现突破。观影后我的最大感触是:这部作品值得内地引进,其深刻探讨的亲子关系与教育主题能让家长在观看后反思自身的教育方式,主动与孩子沟通交流,理解他们的内心世界。或许我们能避免如片中郑中基饰演的父亲那样,在生命终点才懊悔未及时倾听。与《白日之下》相似,《年少日记》虽以郑中基为核心阵容,但其他主演和参演演员在内地鲜有知名度,然而正是这种低调的表演为故事增添了真实质感。影片中最令人动容的场景,莫过于成年男主怀抱着泛黄的日记本痛哭,这一幕让无数观众恍然惊觉:那些被我们忽视的童年痕迹,实则是无法替代的成长印记。

郑中基撕碎过往轻松形象,以凌厉演技诠释了令人窒息的父亲角色:在家庭聚餐的场景中,他暴怒掀翻餐桌,将儿子推向暴力边缘。镜头特意捕捉妻子与弟弟僵硬的面部肌肉,仿佛凝固的恐惧标本。相较于《狗十三》的诗意叙事,《年少日记》选择了更为锋利的现实主义表达,如同一把铁锤击打观众的心扉。令观众真正颤栗的并非少年从高楼纵身一跃的瞬间,而是岁月流逝后,那些被刻意遗忘的细节如潮水般涌来,将生者困在悔恨与记忆交织的牢笼中。这种迟来的痛苦,远比肉体伤害更具摧毁性。

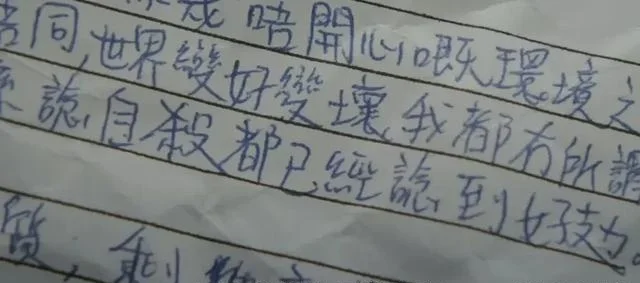

郑老师偶然发现一封遗书,内容充满了对生活的厌倦与对父母的恐惧。他立即将此事向校方汇报,但校领导认为这可能是某位学生的情绪发泄,对此并未予重视。唯有郑老师对此事保持高度警觉,他在课堂上持续观察着学生们的表现,却始终无法辨认出书写遗书的个体。于是,他找到了班长,希望能了解近期是否有学生出现异常行为,然而班长表示并不知情,因为同学们平时都各自为政,缺乏交流。郑老师意识到事态的严重性,但面对这种局面,他感到束手无策。

他过着平凡的生活,从求学到就业,始终选择成为一名教师。尽管对学生始终秉持温和态度,却因此招致校领导与同事的质疑,他们认为教育更需刚柔并济。郑老师天性优柔寡断,习惯于循序渐进的节奏,这份特质在教书育人中显得尤为明显。日常的繁务让他疲于奔命,既要应对三尺讲台的挑战,又要直面私人生活中的变故:女友突然宣布怀孕令他措手不及,父亲病榻前的守候更让他身心俱疲。此刻的他眼看着那个邋遢颓唐的至亲,却在记忆深处勾勒出另一幅画面——曾经无忧无虑的自己,与那个充满力量、决策果断的成功商人父亲。

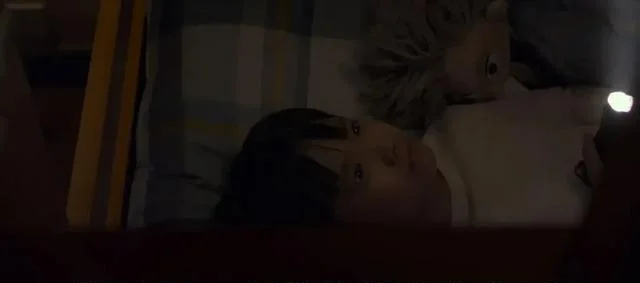

郑中基饰演的父亲角色在壮年与老年间的转变,随着郑老师回忆的深入愈发凸显。既是孩童眼中的世界,也承载着一段人生历程的重量:夜深人静时,小杰蜷缩在被窝中颤抖,父亲粗暴地将他拽出,用竹尺抽打他的背脊。彼时父亲眼中仍有期待,却将漫画书视为大逆不道的象征。漫画书被当作投掷的武器,成绩单则成了压迫的重担。钢琴比赛中,其他孩子娴熟的演奏让父亲脸色骤变,他立刻为小杰找来钢琴老师,要求他必须超越同龄人。每当饭香四溢时,小杰便提心吊胆,唯恐父亲突然起身将他拎起。更令他惧怕的,是那些如寒冰般刺骨的训斥。小杰渴望在父亲面前证明自己,却在英语考试中因用词偏差遭到无情嘲笑。他始终无法理解,为何父亲总用这般方式摧毁他的自信心,最终只留下一个懵懂孩童的困惑。

旁人深知,小杰的弟弟小俊才是父亲寄予厚望的那个人。作为众人眼中的"别人家的孩子",小俊不仅成绩优异,各项才能也令人称赞。父亲将律师与医生视为小俊未来的执业方向,而小杰在持续的对比中愈发焦虑,甚至开始怀疑自己的价值。这种无形的压力最终导致他学业受阻,不得不与小俊成为同班同学。面对父亲日益冷漠的态度,小杰意识到自己再次失败——曾经的关爱被彻底取代,取而代之的是被剥夺的转学资格、被取消的零花钱和出国旅游机会,以及皮肉之苦与"垃圾"的羞辱。

父亲不仅对儿子施以暴力,更将这份愤怒延伸至母亲身上。每当母亲落泪时,她不会将小杰拥入怀中,而是对着他说:"若有一天我和你父亲离婚,那都是因为你……" 这种持续的伤害让小杰陷入更深层的焦虑漩涡。

让我们回顾小杰在跳楼前的心理轨迹:父亲为他聘请了一位女教师,成为他情感寄托的载体。这位女性教育者以温润如水的态度对待学生,当小杰练琴遇到困难时也从未训斥他,而是以更柔和的方式耐心指导。在某个黄昏的练习间隙,小杰曾这样轻声说道:‘等我长大了,也要成为一位老师,像姐姐那样温柔地对待每一个 student。’

这位女教师显然更符合家长的期待,而父亲却对此感到不满。他始终认为,教师的职责不应局限于物质条件,更应关注孩子的成长方向。当小杰在钢琴学习上缺乏显著进步时,父亲决定辞退那位女教师,转而聘请一位以严格著称的导师。然而,新的教学方式并未带来预期效果,反而让小杰变得更加焦虑。他不仅在钢琴演奏上频频受挫,学业成绩也持续下滑。父亲的教育手段随之升级,频繁的体罚伴随威胁的话语:"只有通过暴力才能让你达到要求,直到你表现出色为止。"

小杰内心充满恐惧,他习惯于将焦虑的情绪倾注在日记本上。这个家,是他不愿看到家人因自己而分离的港湾。父母眼中,他的爱仿佛廉价的代币,而弟弟小俊则始终沉浸在书本的世界里,对哥哥的困境视而不见。每当父亲的怒火降临,小杰只能在书桌前机械地写着作业,任由疼痛与屈辱在笔尖流淌。夜深人静时,他辗转反侧,睡眠不足的躯体在白天课堂上摇摇欲坠,被老师罚站的瞬间,全班的笑声像针一样刺入他的骨髓。母亲接他放学的途中,他恳切地请求就医,却换来母亲的呵斥:"看精神科的人都是疯子,你是不是?"小杰蜷缩在车座上,连呼吸都变得小心翼翼。他以为回家后将面临父亲的责骂,却不知父亲正躺在沙发上看报纸,用一句"以后你长大了是去麦当劳还是肯德基"的玩笑,轻易否定了他的人生价值。"你以后怎么样我都不会骂你了,因为你是废物,是垃圾。"父亲的话语像冰冷的刀锋,划破了小杰最后的希望。

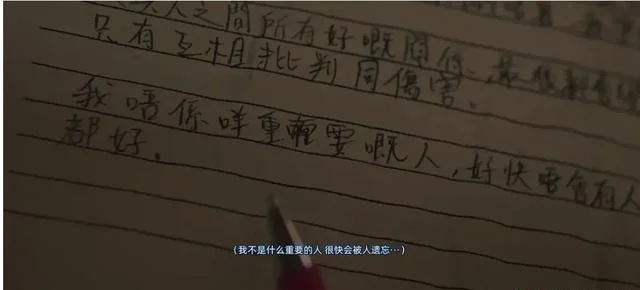

小杰手中的鸡毛掸子无处安置——那是他主动递出的示好,企图以父亲的"教育"作为妥协。然而,父亲的话语却成了压垮他的最后一根稻草……郑老师此刻在痛哭,怀中紧握着那本被泪水浸湿的日记,既是小杰留下的遗书,也承载着年少轻生的哥哥未能愈合的伤痕。

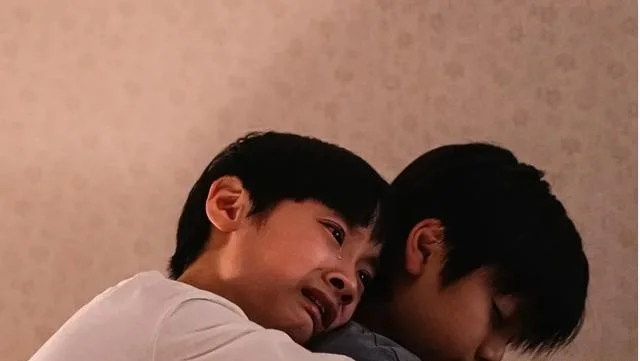

郑老师,也就是当年的小俊,在某个瞬间仿佛穿越回了那个令人心碎的夜晚。他清晰地记得哥哥小杰在跳楼前的最后时刻,曾像往常一样爬上床,从背后将他紧紧环抱。直到此刻回忆起来,他才惊觉那温热的怀抱里藏着深沉的眷恋与难以言说的绝望。而彼时的自己却只在迷迷糊糊间嘟囔着「抱够了没?我要睡觉……」便沉沉睡去,未曾察觉那一夜的离别竟成了永恒的诀别。

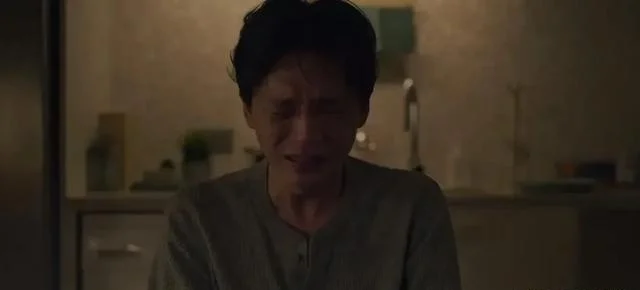

在郑老师的记忆中,父亲因儿子的离世而陷入崩溃,他频繁地用鞭子抽打墙壁,整日借酒消愁。母亲最终选择与他解除婚姻关系,临别前独自哭泣,随后毅然离开。然而,这个家庭对外却始终宣称小杰是因病去世的,因为他们无法承受若公开儿子自杀的事实所带来的舆论压力,担心外界会质疑家庭教育方式,这对他们原本体面的家族形象构成致命打击。

小杰将所有物品悉数封存,其中便包括那本承载记忆的日记。郑老师察觉到,自哥哥离世后,这个少年似乎悄然发生了改变,不再遵循父亲临终前的遗愿,而是萌生了成为一名教师的念头。那天,当小杰对女老师说出「我长大后也要当一个老师,像姐姐一样很温柔地对学生」时,小俊正巧在场,清晰地听到了这句话。

小士是小俊——郑老师心中挥之不去的阴影。当得知女友怀孕的消息,这位教师开始忧虑自己是否具备成为合格父亲的资格。他的顾虑源于童年经历:父亲曾以暴力手段摧毁了他作为子女的完整身份。这场悲剧的幕后推手包括母亲、自身以及校园中的师长与同窗,他们始终将小士视为"愚笨的典型",用刻薄的言辞定义他为社会的"无用之人"。

当小俊以郑老师的身份重新审视教育现场时,他逐渐意识到:部分学生在学业上的困境并非源于懒惰或天赋缺失,而是被现实标签化的结果。社会舆论将他们贴上"垃圾"的标签,却忽视了他们对家庭的深情与对世界的善意。一张成绩单的数字背后,隐藏着被误解的青春轨迹,那些未能在标准答案中获得认可的灵魂,依然保有对生活的热爱与对未来的期待。

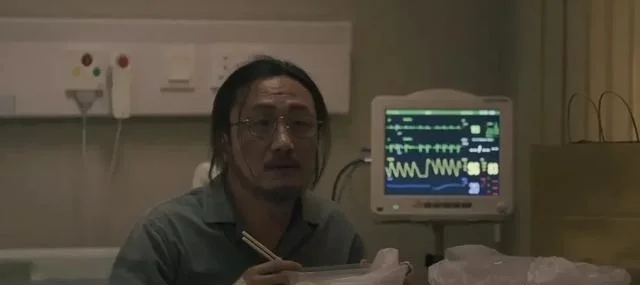

那年,年迈的父亲生命垂危时,郑老师闻讯后立刻赶往医院。他小心翼翼地将父亲扶起,虚弱的父亲低声询问:"你还记得你那兄长吗?我……已经记不清他的模样了。"小俊哽咽着回应:"我记得,那是……"父与子相拥而泣,泪水浸湿了彼此的衣襟。

这位昔日衣冠楚楚、谈吐优雅的都市精英,总爱向人炫耀「我家家教甚好……」。然而在小俊的记忆中,自小杰离世后,父亲的身影逐渐蒙上了尘埃。助理曾向郑老师透露:「那天他提起哥哥,忽然眼眶泛红,我第一次见他流泪……」

马保国老师曾表示:“你们观看视频并无不可,但切勿沉迷于那些恶搞内容,不要只用‘哈哈哈’来敷衍回应。”然而,网友们的反应却让这一劝告显得有些讽刺——他们不仅继续以各种方式调侃马保国,甚至将“哈哈哈”作为默认的互动语言。在这样的网络语境下,人们似乎逐渐失去了更深层次的表达能力,只剩下机械化的笑声。但当我观看《年少日记》时,这种浅显的“哈哈”却难以再轻易触发。

曾有新闻报道中,一些孩子在遭受家长训斥后选择跳楼,视频里令人揪心的一幕是孩子毫不迟疑地转身坠落。对此,社会舆论中常有"如今的孩子连几句责骂都承受不住"的议论。《年少日记》则通过细腻的镜头语言,完整呈现了儿童从天真烂漫到内心压抑,最终以极端方式结束生命的全过程,令人深刻反思家庭教育中的警示与教训。

不禁让人思考,某些现象是否仅停留在表面?影片中父亲对孩子的暴力并非体现在肢体冲突上,而是通过诸如"你以后怎么样我都不管你了,你是垃圾"这类摧毁性的话语。在此之前,"你为什么没有别人学习好?""我辛辛苦苦赚钱为了供你读书,你看你读成什么样""你看别人家的孩子,你再看看你"……这些撕裂式的话语,是否令许多人倍感熟悉?

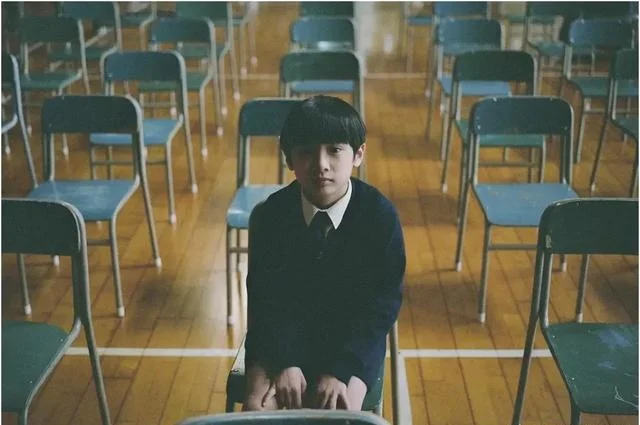

影片呈现小杰离世的场景时,镜头聚焦于他单薄的背影。他独自坐在天台边缘,我站在他身后默默注视,无法窥见他内心的波澜,却仿佛能触摸到那些未说出口的情感。岁月流转,当郑老师与父亲整理小杰的遗物时,逐渐拼凑出一个少年深藏的温情。那些被精心收藏的漫画书页,诉说着他对世界的热爱与对亲人的眷恋。他痴迷于漫画世界,常借助其中的角色自我激励。那股拼命读书的劲头,源自他对他人目光的渴望,希望在未来的某一天,能以更好的姿态被看见,让关心他的人露出欣慰的笑容。这些微小的坚持与期待,最终化作令人动容的温暖,悄然改变了周围人的生命轨迹。

记忆中那个孩子对他们的爱始终如一,然而,《年少日记》却终究定格在年少的时光里。

最新资讯

- • 小S陷吸毒风波,女儿资源不受影响,17岁长女再拍广告大片似超模 -

- • 聚焦高压生活下的死亡 《年轻的陌生人们》曝预告 -

- • 李安悼念李玟:怀念她,难忘奥斯卡颁奖典礼上的她 -

- • 中国首部太空实景拍摄电影!《窗外是蓝星》立项 -

- • 消失的她 -

- • 《白蛇:浮生》有他,才有了许仙! -

- • 李靓蕾深夜控诉王力宏不守承诺:人间地狱 -

- • 直面争议,听导演如何解读她心中的《红楼梦》? -

- • 众明星悼念李玟:失去了你,音乐宇宙将不再如昔 -

- • 《异形:夺命舰》表现强悍 有望破5亿 -

- • 成龙发文悼念李玟:天上从此又多了一颗星 -

- • 《魔方新世界》圆满收官,芒果TV打造迷综领域生态新标杆 -

- • 李玟最后露面照曝光:六月底与姐姐为友人庆生,因状态不佳被打码 -

- • 《九部》能成为暑期档第一现实主义之作吗? -

- • 李玟老公富豪身份存疑,就职公司盈利欠佳早已退市 -

- • 向佐发文告别《披荆斩棘》:我真的在三天之内无法突破自己 -

- • 李玟半年前曾罹患乳癌 丈夫却外出旅游留她独自抗癌 -

- • 优酷《边水往事》艺术品质精益求精,导演算:希望从片头就留住观众 -

- • 秋瓷炫于晓光夫妇风波后合体活动 共同录制《同床异梦2》 -

- • 《红楼梦》扑街,胡玫给李少红垫底,院线排片少,于冬也爱莫能助 -