资讯分类

《战争之王》:杀死他的是整个世界 -

来源:爱看影院iktv8人气:758更新:2025-09-10 22:56:02

1991年12月25日,随着圣诞节钟声响起,苏联最后一任总统戈尔巴乔夫与全球观众共同见证克里姆林宫上空的红旗缓缓降下。当这位前领导人手持诺贝尔和平奖奖章时,或许未曾料到,这场看似终结冷战的历史转折点,反而开启了充满动荡与挑战的新时代。

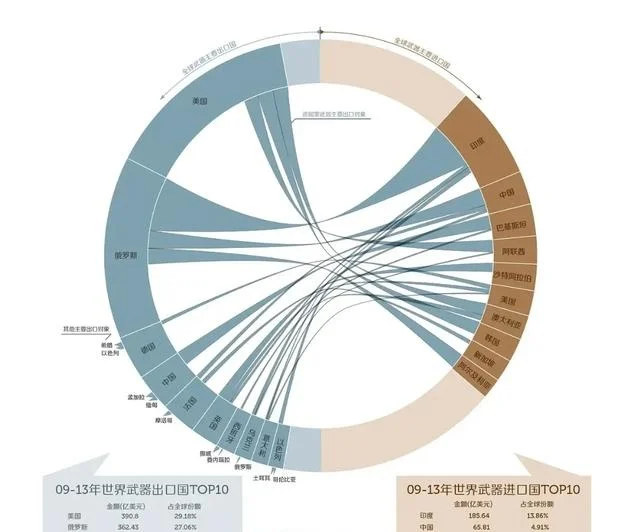

曾经令美利坚合众国和北大西洋公约组织感到压力的超级大国,在解体后其庞大的军事遗产通过合法与非法途径迅速流向全球各地。那些曾坚守或宣称坚守意识形态的军事人员,迅速转型适应新局势,他们掌握着数量惊人的枪支、导弹、坦克、大炮和装甲车辆。对于战斗机的交易,甚至能以极高的价格购买,并附带飞行员亲自指导的试飞课程。至于核武器,只要资金充足,相关交易亦可能达成。

电影《战争之王》正是以特定时代背景为创作核心的一部作品。即便距今已逾二十年,影片所揭示的全球军火贸易乱象依然存在。在拍摄现场,那些高达数吨的AK-47步枪与坦克却都是真实武器,剧组坦言制作道具的成本远高于使用实战装备。更耐人寻味的是,这些军火在拍摄完成后被迅速转卖至索马里、利比亚等冲突地区,最终成为影片的最大金主——一群游走在灰色地带的军火商。

这意味着一群军火贩子向剧组提供了资金和物资,以制作一部旨在批评他们的电影。这种现象在常规认知中显得颇为矛盾,但事实确实如此。

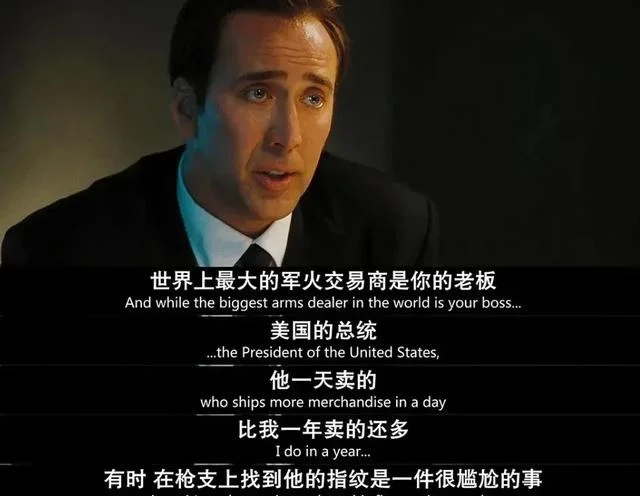

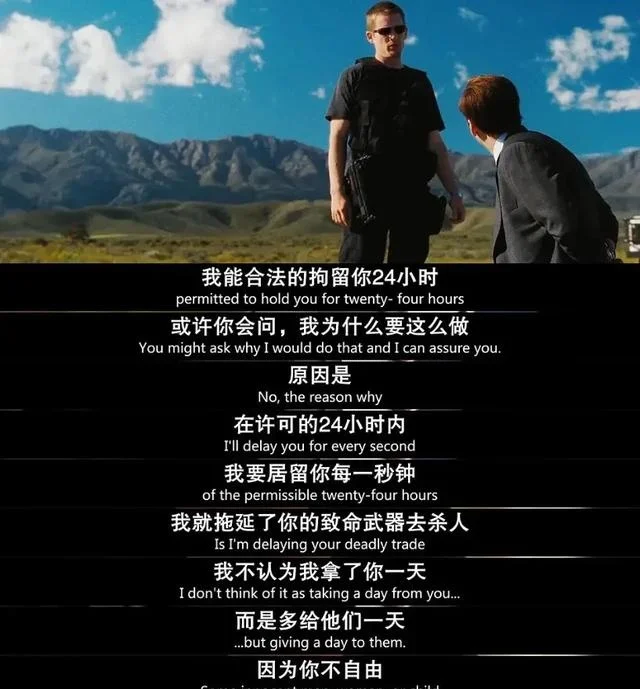

尼古拉斯·凯奇饰演的军火商奥洛夫,在被伊桑·霍克饰演的军人逮捕时,出人意料地展现出自信:"我告诉你接下来会发生什么——你的上司会叫你出去,表扬你的勤奋执着,让你升职加薪,最后他还会命令你放我走。因为这个世界上必须有我这样的人存在。"事实证明,奥洛夫的预言精准无比。作为"白手套"的他,借由军火贩子身份走私大量武器,全球十大热点战场中,有七个正依赖他走私的武器。在他人的视角中,他或许可被贴上"十恶不赦"的标签,但只有他自己清楚,这个称号更应归属于那些真正罪孽深重之人。

影片以含蓄的叙事手法呈现,需深入解读方能察觉,在奥洛夫的阴影下,诸多表面高举和平旗帜的国家,一方面宣称维护全球稳定,另一方面却积极借助其渠道转手销售本国军火。然而,所有交易均需披上"走私"的外衣,而这些"参与者"却表现出极端的愤慨,痛斥军火贸易是世界动荡的根源。影片借奥洛夫的崛起历程勾勒出冷战后的国际格局:看似全球人民渴望团结共处的表象下,实则隐藏着各国争夺势力范围的暗流涌动。

与冷战时期美苏通过代理人开展对抗如出一辙,联合国安理会上各国代表往往言辞恳切,态度真诚地呼吁停止冲突、维护和平。然而会议闭幕后,这些代表在返程途中接连致电本国政府,纷纷表示"库存告急,速速补给",最终导致成批的军火经由奥洛夫等渠道被大规模外销至全球各地。

2. 随着时间推移,部分观众热衷于挖掘影片中的逻辑矛盾,例如:即便男性通过军火生意维持家庭生计,也难以避免被女性背叛的剧情设定。奥洛夫的妻子(布丽姬·穆纳 饰)在得知丈夫从事军火贸易后痛斥其缺乏良知,然而这种指责本身存在悖论——她似乎从未质疑过,为何丈夫能以游手好闲的外表持续投入巨额资金。这种矛盾源于她自身的价值观困境:作为父母死于战火的幸存者,她本应具备反对军火贸易的正当理由,却在情感与现实之间陷入挣扎。影片中她选择赤身裸体等待丈夫归来的行为,实质上暗示了其道德认知的复杂性——她将自身价值与丈夫的罪行划上等号,这种自我否定的姿态反而构成了对角色的深刻批判。值得注意的是,即便在当代社会,这种戏剧化的人设仍存争议:现实中诸多军火商的家属,既清楚了解丈夫的犯罪行为,又享受着由此带来的物质生活,更有甚者成为丈夫事业的积极支持者。

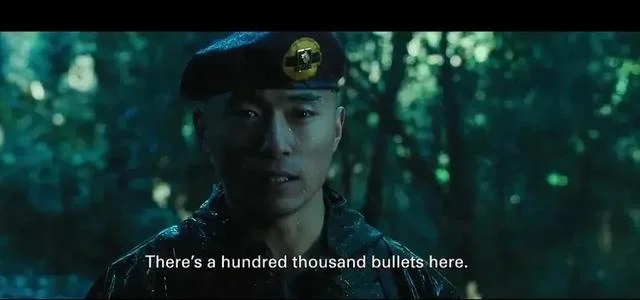

《战争之王》中塑造了一个在情理上存疑的女性角色,这种设定从艺术创作角度而言,为影片增添了复杂性,避免了角色扁平化。相较于奥洛夫的妻子,其弟弟(杰瑞德莱托 饰)的死亡成为全片最具冲击力的高潮:这个原本与哥哥共同经营餐厅的平凡人,曾是奥洛夫创业初期的追随者。在经历时代变迁、家乡(苏联)的分裂后,他亲眼见证曾经亲密的家人沦为对立的阵营。当哥哥奥洛夫引导他追求所谓的大事业时,这个渴望成为诗人的年轻人却目睹了令人心碎的场景——军阀手下士兵用砍刀虐杀无辜女性,随后却以哥哥走私的武器为荣。在弟弟的认知里,曾经只有纯粹美好的色彩,如今却被残酷的现实染上血色。这种认知的撕裂最终导致他陷入自我毁灭的境地,被迫在哥哥的胁迫下继续参与军火走私,完成了从理想主义者到现实妥协者的蜕变。

在怒火中烧的时刻,他选择用手中最后的手雷引爆了那辆载满军火的卡车,却在爆炸的余波中失去了生命。

哥哥唯一的举动,是缓步上前,强行从他颤抖的指间夺走那枚致命的武器。

从此,奥洛夫与整个世界,都成为了弟弟命运的对立面。

他年仅二十出头,心中燃烧着不灭的理想之火,直至生命尽头仍无法参透——哥哥奥洛夫不过是在黑暗中被迫前行的提线木偶。

真正将他推向死亡深渊的,是这个世界残酷而冰冷的真相。

《战争之王》直指要害,揭示了当代国际格局中我们耳熟能详的众多国家现状——其中部分已实现和平,另一些仍深陷战乱。影片中美国军人群起追捕奥洛夫,他们始终秉持着"因为奥洛夫走私军火,所以战争频发"的逻辑,直到上司以奥洛夫的预判为依据,用数据与证据印证了世界的本质真相。这一发现令主角陷入短暂的自我怀疑:原来自己多年来不过是他人的工具,被用来维持某种表面的和平假象。

历经艰辛搜集证据的过程,最终指向的皆是某些人掌控的机密文件。那些曾被反复提及的理想与主义,最终都化作虚无。观众此刻的震惊或许难以言喻,因为其平日所见所闻与认知,未必逊于军人。唯有极少数人能够以游戏心态重构世界格局,而包括奥洛夫在内的多数人,终其一生不过是棋盘上的卒子。

正如这部影片所揭示的,其幕后金主竟是一群军火商。他们似乎对自身暴行被改编为影视作品毫无芥蒂,反而以一种近乎讽刺的态度,将影片中所有武器装备持续输出至全球各地。而这些军火商的'主人'们,则依旧在公众场合高调宣称着'责任感'。

1991年12月25日的圣诞夜,世人或悲或喜、或憧憬或沉沦。唯有戈尔巴乔夫等少数见证者明白,历史的转折并未终结。在权力的真空与重组中,各方仍在角力与博弈,试图在重塑的世界秩序里找到立足之地。而某些以“奥洛夫”为代称的势力,通过持续的冲突与牺牲,最终在硝烟与战火中,将"战争之王"的称号烙印在人类文明的伤疤之上。

最新资讯

- • 翻红的贾静雯,太高明了 -

- • 暑期档开启,快速前瞻,8部大片竞技,票房冠军将在它们当中产生 -

- • 沈腾马丽新片提档成暑期档王炸?开心麻花出大招,票房30亿稳了? -

- • “香港第一白月光”钟嘉欣现状曝光!闪婚大她13岁的男人、在别墅里分娩:去他的乖乖女 -

- • 流量明星慌了!腾讯视频试行新规,国内影视剧市场将迎来重大变革 -

- • 忘了蹭热度的毯星,今天她靠作品碾压 -

- • 《中餐厅》第八季官宣定档 法国美食之旅展示东方文化魅力 -

- • 《颜心记》播出不达预期,宋轶出走半生,归来仍是“于曼丽” -

- • 易烊千玺为五月天赠送花篮 预祝演唱会圆满成功 -

- • 金卡戴珊担心弟弟绝后,卡戴珊姓氏无人继承 -

- • 《中餐厅》第八季官宣定档 新餐厅开在莫奈花园 -

- • 汪小菲躺床上自曝肋骨受伤 坚定称要带伤飞台北接孩子 -

- • 培养顶级爱豆艺术高中教师多年对学生实施性犯罪 -

- • 港圈两大顶流回归,也救不了这片 -

- • 欧阳靖回应参加说唱节目:计划可能是每六年参加一次 -

- • 郑爽张恒公司被吊销营业执照 为失信被执行人 -

- • 《死侍与金刚狼》开启全球宣传首站抵沪——“狼贱CP”同框情怀拉满,天生一对所向披靡引爆漫威奇观 -

- • 郭家毅求婚成功 周柯宇激动恭喜:祝福啊,要幸福 -

- • 被爆料养干儿子侵犯名誉 蒋雯丽将"娱记"诉至法院 -

- • 《少年白马醉春风》第二季来袭,优酷动漫新国风国漫再添佳作! -