资讯分类

李雪健 逞能 -

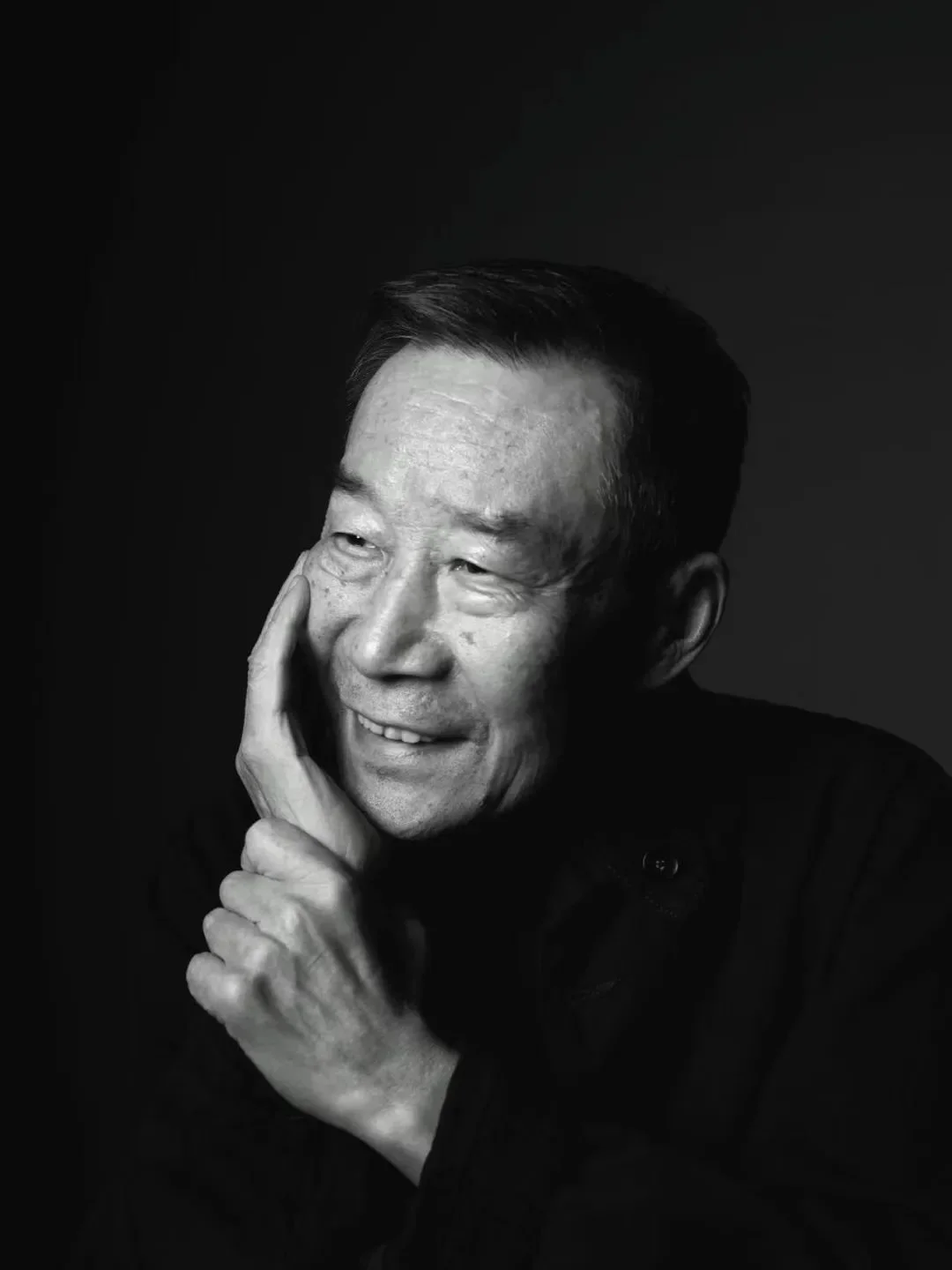

来源:爱看影院iktv8人气:86更新:2025-09-11 09:40:39

李雪健的演绎中蕴含着中国民众面对苦难时特有的坚韧与仁爱,也折射出普通人于严酷现实中压抑却顽强生存的生存状态。他的角色在暗流涌动中若隐若现地触及造成这种生存困境的本质,以及人类文明在绝境中无奈重复的宿命轮回。当人类文明面临存亡考验时,李雪健所承载的不仅是角色本身,更是中国式的精神力量——在混沌中坚持信念,在绝望中孕育希望。

在《流浪地球2》构建的末日图景中,人类文明正经历着前所未有的危机:黑暗笼罩大地,时间失去意义,人们被迫在地下世界依靠配给制度维系生命。为避免被衰老的太阳吞噬,人类制定了2500年、100代人的行星发动机计划,企图寻找新的宇宙家园。这个关乎文明存续的抉择,最终落在了李雪健饰演的周喆直身上。

面对末日危机的拍摄挑战,电影团队曾担忧李雪健的身体状态。但剧本指导王红卫坚信,这个角色唯有李雪健能诠释。在科幻类型片长期被视为西方文化主导的背景下,中国电影人试图用新的叙事方式进行表达。当刘德华、吴京等演员演绎常规化的爱与勇气时,王红卫坚持必须通过李雪健的表演,展现中国式的精神格局与文化气度。

影片中的关键转折点——为解决月球危机,人类需将所有核武器运抵月球引爆。在众人陷入绝望的时刻,李雪健所展现的执着与冷静,成为推动计划的关键力量。他用行动诠释着"希望比钻石更珍贵"的深层含义,将个人命运与人类文明的存续紧紧联结,塑造了一个承载民族精神的典型形象。

在《流浪地球2》的观影中,细心的观众会发现李雪健是中国大银幕上首位且唯一引爆核弹的演员。1999年,他主演的《横空出世》聚焦于戈壁深处中国首颗原子弹的研发历程,饰演的冯石将军出身抗美援朝战场,性格豪迈且爱写诗,在罗布泊荒芜之地坚守信念。王红卫认为,李雪健的角色塑造深植于东方文化意识,他既能精准呈现中国本土的特质,又具备超越时代的艺术感染力,即便面对高度符号化的角色,也总能赋予其真实的生命力。对于李雪健而言,这次演出标志着又一次冒险的结束。

我们最后一次见到他是在《流浪地球2》宣传期尾声,春寒料峭中,他特意佩戴电影宣传帽衫,展现一贯的周到与细致。相较之下,疫情前的那次见面显得更加遥远,「仿佛度过了漫长的岁月」。由于癌症治疗带来的副作用,李雪健的听力与吐字能力受到严重影响,近两年情况进一步恶化,使得他脸上常带着歉意的神情。「说话会慢一些,若不清楚可随时提醒。」这种认真态度令人动容,采访提纲被他密密麻麻标注,答案则按序誊写在另纸上。他解释这是不得已,因多年放疗影响神经,有时思绪在脑海中却难以及时表达,「所以写下来,更清晰一些。」但温厚的笑容始终如一。

谈到《荆轲刺秦王》中饰演的秦王角色,他回忆起那段充满挑战的拍摄经历。该角色充满阴鸷冷酷的特质,又带着扭曲与脆弱的孩童气息,宛如一件艺术品。李雪健坦言,这样的表演虽艰辛,却让他感到「非常过瘾」。自1973年入伍加入业余宣传队以来,今年正好是李雪健投身表演事业的第五十个年头。从秦制开创者嬴政到水泊梁山小吏宋江,从抗战鼓书艺人到《一九四二》中河南主席李培基,他塑造的角色跨越东方历史的各个时空,涵盖士农工商、三教九流。

这些角色共同勾勒出「那么中国、那么东方」的文化图景。他既是《渴望》中温暖朴实的宋大成,也是《搭错车》里饱受冷遇的哑巴父亲,更是《蓝风筝》中困于饥荒年代的知识分子。在《为了一句话》中,他演绎出前朝太监撕心裂肺的呐喊「所以,他苦啊,苦啊,老天爷不帮他啊,他苦啊」。同时,他亦在《少帅》中展现张作霖运筹帷幄的政治手腕,在《流浪地球2》中诠释冯石将军对美国的怒吼「去你妈的,NO!」,在《一九四二》里呈现河南省主席面对饥荒时的抉择,以及在地球崩塌之际传达人类对蓝天鲜花的信念。

李雪健的表演承载着中国民众对苦难的忍耐与善良,表现出压抑生存与现实困境的普遍性,有时也隐晦指向历史苦难的根源及其循环困境。他对人类命运的诠释,既包含永不停歇的悲欢离合,又蕴含改天换地的豪情壮志。正是这些扎实的创作,使得「德艺双馨」「出神入化」等赞誉始终伴随他的艺术生涯。2000年罹患鼻咽癌后,他持续与疾病带来的后遗症抗争,这意味着其职业生涯近半数时间是在病体中完成的。

回顾半个世纪的表演历程,李雪健从最初的匪兵丙丁(入行时匪兵甲乙也轮不到他)开始,通过一系列角色构建了演员身份,同时也无意间树立了职业典范。面对外界的赞誉,他始终保持谦逊态度,接受《人物》采访时多次表示不敢承受,「观众给予的太多」。而他个人的总结则是:一个演员,一个病人,一个无怨无悔活过一生的老人。

在电影《横空出世》中,冯东升与杨大章曾有过交集。作为中日友好医院耳鼻喉科主任,杨大章曾于深夜观看《流浪地球2》,这种跨越银幕与现实的缘分始于2000年。当时李雪健接受鼻咽癌治疗,留下了耳道黏膜受损、听力衰退等后遗症,亟需定期清理与检查以维系残存的听觉功能。这种作为医生照拂病人的经历,与电影中塑造的周喆直形象形成微妙对照。

鼻咽癌的特殊性在于其对头颈神经系统的深远影响,杨大章指出这种癌症常伴随严重的后遗症。患者可能面临鼻腔干燥、呼吸障碍、吞咽困难等多重问题,长期积累将导致难以想象的痛苦。李雪健正是如此,20年前接受的放疗摧毁了大部分唾液腺细胞,使得他不得不常年携带水杯频繁补充水分。而耳道经受的放射性损伤,则如同「烤电」般使皮肤形成溃疡,仅剩一只耳朵保留部分听力,这让他在交流时需要同时依赖助听器与唇语观察。

牙齿健康也遭遇重创,冯东升解释唾液分泌的缺失直接导致龋齿与牙体破坏。李雪健因此需要两副假牙:一副紧致美观用于拍摄,另一副松软舒适用于日常。在《人物》采访中,他佩戴松软假牙时展露的轻松神情,与讲话时因支撑不足产生的困难形成鲜明对比。这种「镜头前一副,镜头后一副」的幽默自嘲,恰是其应对生命困境的智慧体现。

2009年首次接受矫治修复时,李雪健曾兴奋表示「没想到那么快就把不美观的地方都修复了」,这背后是他对观众承诺「把最好的一面留给观众」的执着。在参与《杨善洲》《嘿,老头儿》等超过20部影视作品的过程中,他更以身体力行的方式支持青年导演创作,包括80后导演张大磊的短片《下午过去了一半》和90后导演高临阳的长片《再团圆》。

2016年,李雪健在鼻咽癌治疗16年后,又因直肠肿瘤遭遇人生至暗时刻。中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科主任王锡山成为他的主治医生,两人因此建立起深厚情谊。在手术前,李雪健向王锡山表达了对深圳友人承诺的坚守,这种「过命的朋友」的担当精神让王锡山印象深刻。术后他收到李雪健赠送的电视剧《少帅》光碟,在深夜独看时,却被剧中张作霖的戏份深深吸引。

王锡山发现,尽管李雪健日常需依赖助听器,手术交流也充满挑战,但其表演时的自如令他困惑。当追问秘诀时,李雪健淡然回答「把对手的台词都背下来了」。这种面对疾病磨难仍保持艺术生命力的状态,让王锡山意识到:在肿瘤医生眼中见过太多被疾病摧毁的生命,但李雪健用坚韧诠释了另一种可能——不是癌细胞的威胁,而是悲观情绪的溃败。

在女儿结婚的喜庆日子里,李雪健受邀出席婚礼并送上一幅精心绘制的贺礼。画中一只小鸡站在猴子的尾巴上,尾巴被描绘得高高翘起,他笑着解释道:"因为高兴才会翘尾巴"。这份用心的祝福不仅让王锡山感动,更在后来的互动中持续温暖着彼此。当王锡山在手术后收到李雪健送的一尊少帅雕像时,他感慨道:"《少帅》是我的作品,而我作为病人,是你的作品"。

1990年,王锡山作为大学生刚步入婚姻殿堂,整条街巷都在播放《渴望》。伴随着毛阿敏那充满情感的歌声,李雪健饰演的宋大成以其朴实、善良的特质,成为了那个时代人们心中的精神图腾。王锡山回忆起那段岁月时说,人们总能感受到宋大成仿佛就生活在身边,是熟悉的邻居和兄弟,这种亲切感超越了简单的艺术形象。

当2016年的手术让两人再度相遇,王锡山已将李雪健视作一位伟大的艺术家。然而在实际相处中,他发现这位备受尊敬的艺术家依旧保持着他最本真的状态。时光荏苒,如今的李雪健已不再拥有当年《渴望》中饱满的形象,但这种沧桑反而让他的精神世界更加丰盈。从医疗角度观察,王锡山认为李雪健始终保持着与宋大成相似的品质——善良与坚韧。

在治疗过程中,李雪健展现出非凡的忍耐力。当医生团队面对焦虑的患者时,他会用笑容化解紧张。他发明了独特的加油手势,每次完成治疗都会在空中挥舞拳头,这种乐观的态度让整个病区都充满生机。冯东升医生特别指出,对于牙齿受损的患者,缺失的咀嚼快感会直接引发情绪波动,但李雪健却能始终保持豁达心态,让医护人员感受到纯粹的温暖。

在中日友好医院就诊时,耳鼻喉科医生杨大章特别留意到李雪健对身体各部位的关怀。他会主动询问患者其他部位的状况,这种细致入微的观察源于对整体健康的理解。但李雪健从不放大自己的痛苦,即便每次就诊都充满挑战,他仍能保持专注:"我来一趟其实很不容易,我们说顺便看看嗓子鼻子,这个很正常"。

在医疗实践中,杨大章发现癌症患者往往陷入自我关注的漩涡。这种心理压力如同无形的幽灵,伴随着患者的整个治疗过程。然而李雪健却展现出超凡脱俗的坚韧,他的出现总能让病区充满生机。医护人员这样形容他:"李老师真的是个样本",他的乐观感染着每个患者,创造出希望的火花。

在《流浪地球2》的观影现场,杨大章感受到李雪健身上那种与艺术家共鸣的力量。尽管对艺术完全外行,这种力量感却真实存在,是超越医疗技术的精神财富。对于李雪健而言,这种力量源于一个简单的信念:既然无法拥有健康的身体,就更要保持愉快的心情。

病痛经历让李雪健与医生建立起深厚情谊,他坦诚地表示:"我是他们的作品,也是他们的实验品"。这种双向的治愈关系中,医生守护他的生命,而他在艺术创作上持续发光发热。当谈到疾病时,他更愿意讲述突围过程,那些关于如何保持希望的思考,如同《命运交响曲》中四个音符的寓意,成为支撑他继续前行的力量。

从13岁儿子李亘写下的"要有信心",到表哥田壮壮寄来的"要有精气神儿",这些温暖的话语构筑起李雪健的生命防线。住院期间,他从文学经典《易经》《大学》到各类音乐作品,都在寻找治愈的力量。当听到贝多芬的《命运交响曲》时,他模拟音乐节奏握拳击打空气,这种跨越时空的共鸣让他的生命境界更加深邃。

面对病痛,李雪健始终保持着清醒的认知。医院周围的景象让他看到困厄中的人们对善意的渴望,那些在天桥聚集的"小社会"成员,用微小的代价换取安慰。他选择用微笑回应每个熟悉的面孔,这种态度让他在病床上依然保持尊严。两年的静养时光,让他从喧嚣的演艺生涯中沉淀出新的生命维度。

两年后,李雪健重返工作岗位。有记者曾问他何为幸福,他坦言最幸福的是能吃上剧组盒饭,因为"我又拍戏了,又挣钱了"。在李雪健的价值观里,名誉始终置于利益之前,他从不讳言对良好口碑的追求。这种严于律己的品格贯穿了他的一生。上世纪90年代,当明星走穴成为潮流,有人提出"一场两千元,嫌少再加一千"的报价时,李雪健始终未动心。彼时一万五千块的金额,相当于在《渴望》剧组连续50集的艰辛拍摄——每天凌晨便要赶到香山拍摄现场,连同奖金,李雪健的总收入也就数千元。

《焦裕禄》引发社会广泛关注,1993年3月,江泽民等领导人邀请30余位文艺界人士座谈,李雪健受邀出席。他骑着平时接送儿子的自行车前往,后座还绑着儿童座椅。刚抵达中南海门口,便被警卫拦下,对方认出他后关切询问:"大成哥,您怎么骑车就来了?"。

《渴望》播出期间曾引发社会热潮,公安部数据称当年全国犯罪率下降30%。在一次表彰会上,领导了解到剧组人员生活困难,允诺除住房外其他需求可提。李雪健思虑再三,坦言最想要的是《渴望》的光碟。这种朴实愿望常被朋友调侃,却真实体现了他性格中的本色。

李雪健的执着让妻子于海丹倍感压力。1982年田壮壮、谢晓晶执导的《夏天的经历》中,于海丹的表演让李雪健引以为傲。然而在家庭生活中,他是那种将全部心思投入工作的丈夫。初婚时在昆明拍摄期间,夫妻三个月未见,于海丹乘飞机探班,却未得到丈夫陪伴的承诺。剧组位于滇池边,她渴望与李雪健共游,但拍摄任务紧张。最终,他虽为妻子订票却遗忘生日,导致她一人在机场滞留,夜里沿机场路徘徊落泪。

儿子李亘三岁前,全家仅去北海公园一次。当时住在北京灯市口空政话剧团六楼36平米的宿舍,换煤气罐等生活琐事多由于海丹承担。2000年疾病侵袭给家庭带来巨大冲击,李雪健深知家人是支撑生命的依靠。于海丹剪去长发陪伴治疗,其意志甚至超越病痛折磨。谈及妻子时,李雪健略显羞涩,但提及《夏天的经历》却格外自豪。

病中时期,李雪健逐渐培养起书画爱好,自封"逞能李"的绰号,坦言技艺平平但乐于尝试。他钟爱"日日是好日"的古语,常在私下反复练习。这种生活态度让他能在2016年直肠肿瘤手术时保持平静,仿佛在讲述他人的故事。而提及儿子,他特别动容:病中妻子住院,儿子需两头奔波,却总在探视时带来鲜花,阳台渐渐成为微型花园。当被问及人生中最甜蜜的时刻,他回忆道:"交完钱办完出院手续的那天,一家人乘车回家,那一刻才是最甜蜜的。"。

《焦裕禄》「年轻过,恣意过」《少帅》导演张黎与李雪健的缘分始于80年代,彼时李雪健在话剧舞台崭露头角,而张黎则任职于潇湘电影制片厂。尽管两人常在北京相遇,但李雪健留给张黎的最深印象是温厚谦和,「没什么脾气」。那个崇尚个性的年代里,李雪健始终以「戏很好、人很好」的姿态被铭记。

1999年《横空出世》的拍摄开启了他们的合作篇章。剧组里,李雪健作为主演常与众人围坐打牌,虽然很少参与,却始终专注观察。张黎认为,李雪健身上凝聚的德艺双馨光芒令观众着迷,但这种光环也可能遮蔽了他真实的一面。在拍摄期间,李雪健展现出恣意不羁的一面,大口喝酒大块吃肉,尤其钟情二锅头。由于年轻时在贵州的经历,他对辛辣食物有着难以克制的偏好。

剧组录音师安巍回忆,当年看到李雪健与张黎并肩而立时,便觉得他们组合无所不能。「只要这些人站在一起,啥事儿干不成啊」。然而,《横空出世》却成为李雪健演艺生涯中的遗憾。在罗布泊艰苦环境中,他脸庞圆润的状况始终困扰着他,「若再瘦20斤,冯石将军的形象会更令人信服。」当时制作《横空出世》的艰辛程度远超想象,导演陈国星坦言,所有震撼人心的场景都是与部队化缘得来。

李雪健在西北的受欢迎程度令人惊叹,剧组拍摄间隙常被部队热情邀请参加聚会。一次拍摄现场布景已就,却因李雪健在聚会上醉倒而被迫中断,陈国星焦急寻找数小时后才在戈壁上找到他。这种炽热的军旅情谊源于李雪健本人曾是军人,对部队有着深厚感情。而他的这种投入不仅体现在与战士打成一片,更在艺术创作中展现极致的真诚。

在《抉择》拍摄期间,李雪健曾与陈国星分享张曼玉主演的《甜蜜蜜》VCD。影片中张曼玉查看尸体时,看到曾志伟背部的米老鼠图案先笑后哭的表演细节,深深触动了李雪健。他将这种表演境界分享给陈国星,体现了对艺术永不停歇的追求。张黎则认为,外界对李雪健的过度美化与实际不符,他身上承载着丰富的生命体验与艺术沉淀。

当张黎决定拍摄《少帅》时,李雪健的出演成为必然选择。两人从年轻时在罗布泊的放浪形骸,到如今重聚拍戏,都展现出对艺术的执着。张黎感慨,这种经历让李雪健的表演更具生命力。在《少帅》中,李雪健饰演的张作霖并非传统意义上的「好人」,而是充满历史厚重感的复杂人物。他将「江湖不是打打杀杀,那江湖是人情世故」的台词演绎得意味深长,让观众感受到中国历史中特有的智慧与挣扎。

张黎特别欣赏李雪健的表演状态,认为他能将角色自然呈现。在片场,即便看到李雪健「演错了」,张黎依然觉得这是「对的」。这种对艺术的纯粹追求,使得李雪健即使在年迈时,依然保持创作激情。他与其他老演员如王冰在《走向共和》中的表演,展现出令人惊叹的艺术火候,这些精准的表演细节让观众看到璀璨的艺术光芒。

在《少帅》的创作中,李雪健饰演张作霖这一选择承载着张黎的深意。尽管李雪健比张黎年长,但张黎始终以一种兄长的视角审视这位演员,认为他身上有一种沉甸甸的气质。1990年代,李雪健作为大众偶像,曾频繁收到观众来信,既有关心他健康的叮嘱,也有对他生活的警示。一位山东司机因观看《焦裕禄》而感动落泪,寄来50元钱希望他补身体。这些来自观众的深情让李雪健倍感惭愧,他始终认为,观众的这份真挚是对角色的投入,而非对本人的误解。

在90年代,李雪健总以手写信的方式回应观众的厚爱,即便有人建议打印即可。他坚持亲自书写,认为这是对观众的尊重。张黎指出,当演员达到一定高度时,外界的期待与个人的内在追求共同塑造了他必须成为大家看到的那个李雪健。这段创作经历虽短暂,却赋予了他自由的幻觉。最初接触《少帅》剧本时,李雪健也曾犹豫,毕竟他曾饰演过革命烈士李大钊,内心对张作霖充满排斥。但张黎回忆起李雪健背着书包多次在工作室徘徊的身影,认为他那种执着的思考最终被角色的复杂性所包容。

身为大时代的儿女,李雪健出生于1954年,与第五代导演同属那个特殊年代的产物。他曾坦言自己是时代的幸运儿,既是参与者又是受益者。他的表演生涯始于山东巨野的童年,初次扮演孙悟空时,用筷子模拟金箍棒差点误伤自己。虽常被大个子欺负,但他始终愿意参与游戏。甚至在那个年代,他发明了简易的化妆法,用红纸和唾液制作出红润的面容。这一切在1965年戛然而止,随着父亲支援三线建设,全家迁往贵州凯里,文化大革命的风暴随之而来。

此时李雪健成了外来者,家人困顿中,他承担起责任,用微薄收入补贴家用。在贵州,他虽未学会当地方言,却始终铭记父母的教诲:任何时候都不能欺辱他人。这种克制与忍耐成为他性格的底色。命运的转机始于表演,凭借流利的普通话和山东快书的特长,他加入了学校的宣传队。在舞台上,他仿佛脱胎换骨,不再是受歧视的狗崽子,而是赢得掌声与认可的表演者。这种蜕变让他坚定了对表演的热爱。

在《焦裕禄》的拍摄中,李雪健为贴近角色瘦到脱相,却在兰考火车站遭遇了震撼一幕——一位老妇人误将他认作焦裕禄,声音穿透雪幕响起,瞬间让电影与现实的边界消弭。现场观众的泪水与欢呼,成为了他艺术生涯中最深刻的精神共振。这种力量让他坚信,作为演员,生命可以被赋予多重意义,每一次的拍摄都是对生命的延伸。

李雪健始终珍视自己的语言天赋,如他所言,语言是演员的核心优势。在《大宅门》中,他仅用两场戏便完成从谄媚到反抗的情感转变,这段表演至今仍被广泛讨论。即便在《流浪地球2》中,他的原声因技术限制被AI修复替代,他也坦然接受,认为电影是集体创作的结果。面对采访时,他始终秉持着“演人物,不演自己”的信念,当被问及最希望被如何评价时,他只说:“希望大家记住我的角色,忘记李雪健这个人。”

最新资讯

- • 巩俐首次同框阔太郭晶晶,两人挽手微笑气质佳 -

- • 许光汉首部韩剧《无路可逃》曝预告:他杀疯了! -

- • 高调亮相戛纳,“京东夫人”章泽天真没怀三胎? -

- • 青春爱情电影《她的小梨涡》发布“第一张合照”版海报 将于8月10日七夕上映 -

- • 《喜人奇妙夜》小品的世界:看懂了这一点,才算是看懂了整个表演 -

- • 龚琳娜,好大胆! -

- • 票房夺冠,看完谢霆锋和张学友新片,我想说:动作片就该这样拍 -

- • “红三代”汪雨与小22岁女友杨宝静恋情曝光 深情才子终遇佳人 -

- • 犯罪悬疑电影《默杀》发布角色海报 全员情绪汹涌反抗“命运暴雨” -

- • “校花”难进娱乐圈 时代变了 -

- • 对话彭冠英:最难忘庄国栋黄亦玫“雨中定情”片段,重来会选择爱情 -

- • 因为性丑闻,他带着全家自杀了 -

- • 九年后重看,关于女神这部尺度之作,该摘掉“有色眼镜”了 -

- • 时光隧道已通车!来《诗画中国》邂逅古人笔下的“真江南” -

- • 内地最勇敢的女演员,杀疯了! -

- • 《度华年》原著:李蓉愿和裴文宣好好过日子,竟是为色相所迷 -

- • 娱乐圈骂人最毒的嘴,服软道歉了 -

- • “大美女”王楚然的古装新剧《烽影燃梅香》将播,你会追剧吗? -

- • 看哭了,《来福大酒店》再次证明:医院墙壁比教堂聆听过更多祈祷 -

- • 娱乐圈第一“作”女,她的前半生,精彩到无法想象 -