资讯分类

《伞少女》:国风之下,一场后青春期的少女旅途 -

来源:爱看影院iktv8人气:938更新:2025-09-11 10:30:42

世间万物皆蕴含灵性,器物亦能化为灵体。被赋予生命的器物,便成为物灵;而物灵终其一生,皆被困于失去主人的迷惘之中。念物阁主将一块黑玉一分为二,分别铸成青罗伞与黑玉剑——青黛是前朝公主珍视的信物,忘归则是伴随前朝将军出生入死的佩剑。当主人陨落,二灵皆陷入永恒的困顿。然而,忘归心念复仇之火永不熄灭,毅然决然逃离念物阁。为阻止其在人间掀起战火,青罗伞的物灵青黛与天才工匠少年墨阳携手踏上寻觅之旅。

本期《今日影评》特别邀请中国传媒大学教授江逐浪,共同探讨动画电影《伞少女》,分析青黛与忘归角色如何摆脱执念,实现自我成长。

在节目正式开场后,江逐浪从视觉呈现、人物设定、故事节奏、题材表达及整体观感五个维度对《伞少女》进行评分。

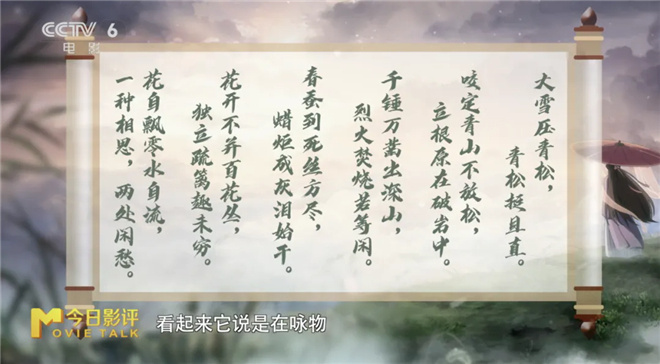

在人物设定方面,江逐浪给出了7分评价。他指出该故事的选角设计颇具巧思,通过物品视角展开叙事,这种手法恰似我国古代诗词中的咏物传统,表面吟咏物件,实则寄托情感,以物寄情的手法让角色更具象征意义。

影片在物灵形象设计上采用直观而富有创意的符号化手法,通过将传统器物特征与人物形象进行视觉融合。例如,小梳子角色的造型中巧妙融入了梳子的视觉符号,小剪刀则以夸张的大蝴蝶结作为核心设计元素,而龟甲爷爷的形象通过造型与神情的细腻刻画,与民间文化中对乌龟的象征认知高度契合,这些设计均体现了物与人的意象关联。

美中不足的是,电影没有进一步展现出这些物件独特的气质性,与同题材的真人短剧《逃离大英博物馆》不同,短剧由于是真人演绎,受到现实条件的局限,对小玉壶的塑造只能通过青玉色的服装和妆容来进行表面化的呈现,而《伞少女》作为动画作品应该更加放飞观众的幻想,比如,青罗伞青黛的出场不应该只是简单的出现与消失,而要体现伞有开有合的特点,在形象的刻画上也需要展现出青罗特有的丝绸的质感。

美中不足的是,电影没有进一步展现出这些物件独特的气质性,与同题材的真人短剧《逃离大英博物馆》不同,短剧由于是真人演绎,受到现实条件的局限,对小玉壶的塑造只能通过青玉色的服装和妆容来进行表面化的呈现,而《伞少女》作为动画作品应该更加放飞观众的幻想,比如,青罗伞青黛的出场不应该只是简单的出现与消失,而要体现伞有开有合的特点,在形象的刻画上也需要展现出青罗特有的丝绸的质感。

电影《伞少女梦谈》改编自同名漫画,不少读者对漫画的画风评价甚高,认为其充满灵动与可爱特质。然而在影视化改编中,导演江逐浪对视觉呈现仅给出6分评价,他回应称:"原作侧重人物造型与场景构建,但电影创作更希望通过画面质感展现中国古典美学精神。"

视觉奇观作为动画电影的核心记忆点之一,常以独特美学引发观众共鸣。如宫崎骏的《千与千寻》中汤婆婆的魔屋、《深海》里的深海大饭店等场景,均以细腻的画面构造形成深刻印象。动画评论人江逐浪指出,《伞少女》中念物阁的视觉呈现尚未达到预期的精妙绝伦,其理想状态应如《故宫奇妙夜》般,在静谧夜晚展现物灵们生动的互动画面。然而当前版本的念物阁场景缺乏足够的美学张力,导致后续被毁场景的情感冲击力较弱,削弱了悲剧氛围的营造。

在电影题材呈现方面,江逐浪给出了8分的评价。《伞少女》通过动画形式与中华传统文化的深度融合,将伞、剑等元素赋予丰富的文化内涵,每个符号都成为展现传统美学的重要载体。

影片在展现中华传统文化的同时,亦赋予了深刻的主题内涵。看似平凡的使命与奇幻的冒险旅程中,青罗伞与黑玉剑这两大器物,本应守护苍生却始终未显实质价值。前者作为承载着公主最后遗言的御用伞,象征着权力与身份的印记,却鲜少发挥实际效用;后者虽随将军驰骋沙场,其锋芒仅在主人自刎时得以展现,最终在主人离世后,化作褪去光环的虚饰之物。两件器物的命运折射出权力与价值的虚无性,令观众在奇幻叙事中产生对存在本质的思考。

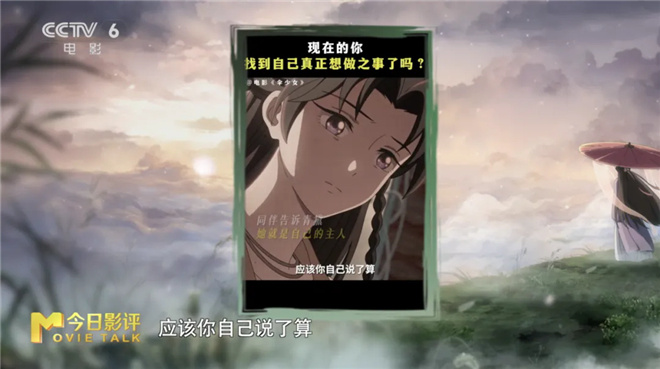

青黛曾深陷迷茫,她仅知晓自身作为公主信物的身份。然而在念物阁的岁月里,逐渐领悟到物灵或许暗藏灵性,主子的判断未必永远正确。随着一次次冒险经历的累积,她愈发确信物灵并非仅仅是服从的容器,而是能够主动选择以智慧辅助主人的存在。最终,青黛完成了从被动存在到觉醒自我的蜕变,在寻找自身价值的旅程中,找到了超越器物本分的意义。

江逐浪指出,自我意识的形成可分为两种路径:其一是如青罗伞般在经历中逐渐成长,最终塑造出独立人格;其二是青少年时期常见的依附型自我,通过他人的目光来映射并界定自身。《伞少女》展现的正是一个后青春期的成长叙事,相较于《哪吒之魔童降世》那种直白激烈的情感表达,它更倾向于将成长的苦痛转化为诗意的叙事方式,唯有通过自我承担与勇敢面对,才能实现真正的蜕变。

《伞少女》邀请您以品茶般的静心体验,沉浸于这部作品的细腻情感与深刻内涵中。期待观众走进影院,跟随青黛踏上一段充满挑战与蜕变的冒险旅程,在旅途中不断探索内心的价值坐标。

最新资讯

- • 乐华因合同纠纷被冻结2390万财产 -

- • 《脑洞大开》海报 王迅克拉拉孙越喜剧人爆笑齐聚 -

- • 好利来二公子罗成参演哈尼克孜新剧,本人回应恶评:客串一个小配角,会好好表现 -

- • 《怪物史莱克5》有望25年上映!贫嘴驴将拍衍生片 -

- • 温暖治愈都市剧《亦舞之城》520开机,钟汉良秦岚打造都市男女爱情图鉴 -

- • 吸血鬼史诗!《诺斯费拉图》预告 四妹上演禁忌之恋 -

- • 黄渤倪妮新戏在港拍摄发生意外,工作人员回应:正在诊断治疗 -

- • 看神仙“放星星”!国漫《落凡尘》特别视频曝光 -

- • 小鬼-王琳凯生日演唱会来袭 DEADLINE巡演首站登陆深圳 -

- • 黄轩亮相《来福大酒店》路演 走心传达积极人生观 -

- • 四年丧夫,坐拥90亿,这位黎巴嫩娇妻拿到的是什么爽文剧本 -

- • 赔惨了!《狂暴女神》全球票房仅1.7亿美元难保本 -

- • 直面宇宙中最深的恐惧!《异形:夺命舰》曝剧照 -

- • 独家专访威尔·史密斯:《绝地战警》会一直拍下去 -

- • 曾是刘德华的初恋白月光、隐退后嫁平民老公,近况让人惋惜 -

- • 评论两极化,《云边有个小卖部》治愈观众了吗? -

- • 独家专访戛纳评审团主席:我们不该过度着迷于“身份政治” -

- • 《倩女幽魂》《三体》…这30部重磅新片排队上映 -

- • 内娱明星扎堆打卡韩国女团演唱会,baby雷佳音等遭网友批评“带头哈韩” -

- • 《沙漏》遇冷,是选角失灵还是青春疼痛已过时? -