资讯分类

一招稳赢成黑马,暑期首部破10亿是怎么炼成的? -

来源:爱看影院iktv8人气:868更新:2025-09-11 06:56:33

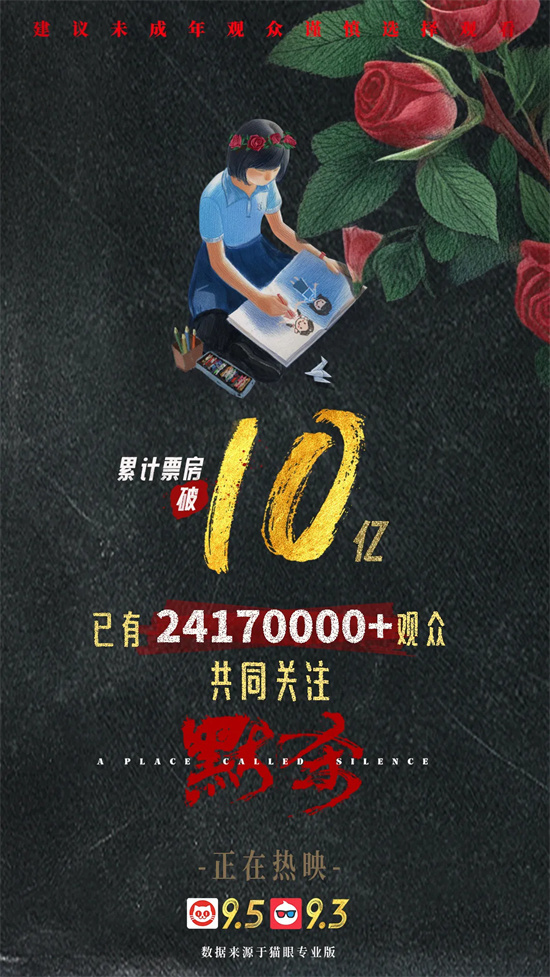

电影《默杀》凭借突破10亿的票房成绩,成为暑期档首部现象级大片,引发广泛关注。

这一成绩无疑向市场传递了明确信号,犯罪悬疑类型片仍具有强劲的商业吸引力。值得关注的是,去年在暑期档引发热烈反响的《消失的她》正是该领域代表作。同期上映的《回廊亭》《拯救嫌疑人》《瞒天过海》等影片也相继成为各大档期的惊喜之作,印证了此类题材的市场价值。

由于悬疑题材的特殊性,"剧透"一直是这类影片宣传中备受关注的焦点。然而《默杀》的片名本身便构成了一种巧妙的剧情揭示,"沉默是杀手"这句极具警示意义的台词,精准概括了影片的核心主题。通过坚定的态度,电影向观众传递出明确的讯息:在遭遇校园霸凌时,既不应成为施暴者,也不该沦为沉默的帮凶,而是要以正确的方式共同抵制不良行为,维护正义。

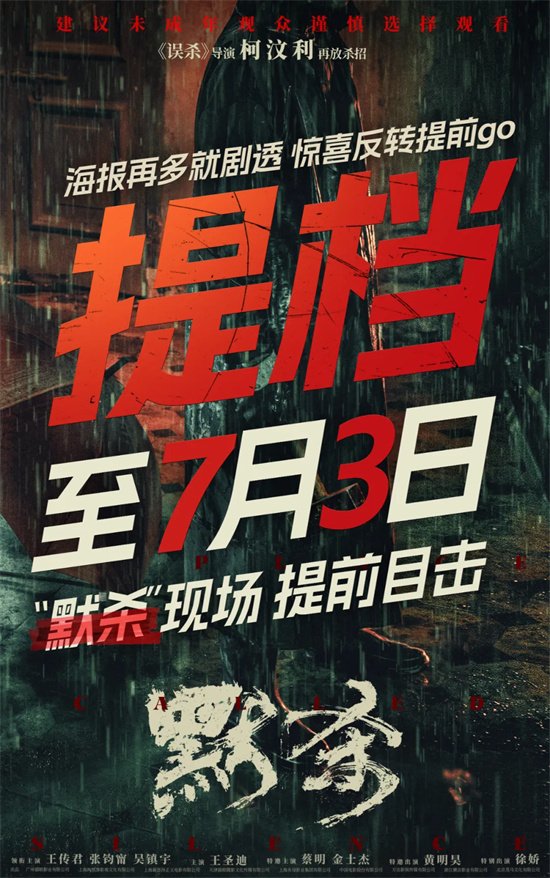

更值得注意的是,《默杀》的上映反而加剧了剧透现象,相关讨论热度持续攀升,使得"剧透"几乎成为该片无法回避的标签。而影片上映前曾推出两则官方宣传物料,其中特别强调了保密要求,尤其是提档海报上明确标注"海报再多就剧透,惊喜反转提前go",试图通过这种反讽式表达引起观众好奇。

此类在宣传物料中强调防剧透的影片屡见不鲜,但《拯救嫌疑人》却展现出鲜明的反差——影片上映前曾发布一张特别标注“请勿剧透”的海报,而热映期间又推出另一版海报强调“极限反转,不惧剧透”。

在探讨悬疑电影如何应对剧透问题时,1905电影网特别采访了曾参与某热门悬疑片宣传的小皇以及发行负责人小艳。两人结合过往经验,分享了对当前悬疑电影宣传策略的见解。在谈及《默杀》的悬疑元素时,小皇表示影片的悬疑完成度较高。作为暑期档影片的推广策略观察者,他指出该片上映前的故事框架已较为清晰。尽管如此,他在早期观影时仍感受到意外反转带来的惊喜,这种叙事惊喜显著提升了观影体验。而小艳则认为影片整体表现亮眼,但悬疑并非其核心叙事重点。

在观影前,我们已对剧情发展有一定的预知,但观看过程中仍会沉浸式地参与剧情推理。小皇表示,虽然事先已对凶手身份有所猜测,但在观看时一度误以为张钧甯饰演的角色是王传君角色的助力者,这种错位感反而增强了观剧的趣味性。整体宣传在剧透方面的把控堪称恰到好处,既保留了悬念又给予观众足够的引导。

我是在较晚的时间观看了这部电影,有影院朋友提前向我透露了剧情梗概。这种提前知晓的情节让我在观影时产生了一种类似上帝视角的代入感,然而剧情的走向却远超预期。值得一提的是,有影院经理分享了一个特别的观影案例:某日一位母亲带着三个10岁以下的女儿前往观看《默杀》,她们甚至找不到正确的放映厅,这或许能侧面反映该片的受众特征。从这个角度看,悬疑元素似乎已不再是影片的核心吸引力。

许多影片在上映前会刻意提醒观众注意“防剧透”,但一旦正式上映,相关细节往往迅速被公开。对于电影宣传是否应涉及剧情泄露,我认为这是一门讲究分寸的艺术。以《默杀》为例,影片通过海报等宣传物料已为观众提供一定线索,使多数人能够推测出凶手身份,但随着影片上映,通过逐步释放“全员恶人”的信息,才真正展开复杂的叙事层次。值得注意的是,宣传阶段并未直接将张钧甯、黄明昊等演员与反派角色绑定,而是保留了充分的悬念空间。这种分阶段的剧情披露策略,既满足了观众对故事的好奇心,又引导了对影片背后社会议题的深度讨论。

去年的《消失的她》在宣传策略上呈现出明显的阶段性特征,前期刻意隐瞒核心剧情引发观众对何非与李木子关系的猜测,随后逐步揭露真假李木子的悬念,最终揭晓凶手实为何非的真相。这种层层递进的剧透方式,使得宣传话题如同剧情发展般牵引观众注意力,最终聚焦于“恋爱脑”等女性议题。在当下观众信息触达能力增强的时代,单纯的预告片隐瞒已难以维持票房吸引力,必须依靠扎实的剧情内容吸引首批观众群体。随着观影人数的增加,剧情细节自然会通过口碑传播扩散,这促使创作者在宣传阶段更侧重情感元素的挖掘,无论是《默杀》还是陈思诚的悬疑系列,都在结尾将叙事核心转向人物情感的深度剖析。

小艳认为电影信息不宜过于隐晦,至少应让观众明确知晓其类型。在与院线商洽谈排片时,若无法清晰传达故事核心,可能会影响影片的市场表现。她指出,这类问题更贴近宣传工作的范畴,但个人立场上认为影片应保持适度透明。例如近期某部爱情片,仅凭预告片可能误以为是喜剧类型,而实际内容则存在较大不确定性,这种信息偏差对吸引非核心观众群体的推广效果产生了负面影响。

并非每位演员都拥有沈腾、马丽这般广泛的知名度,因此《抓娃娃》上映前,除了知道它是一部喜剧,我对具体剧情并不甚了解。起初猜测影片或许刻意隐藏了某些内容,但点映后剧情逐渐揭晓,这种反转反而为观众提供了更丰富的解读空间。部分影片为隐藏剧情选择不进行点映,但近年来这种策略并未取得明显成效。电影若想引发观众热议,关键在于故事本身及情感共鸣。普通观众更关注剧情发展而非专业拍摄技巧,因此观影后的剧透成为常态。

在宣传策略上,团队会根据影片节奏进行适度披露。这需要与导演的创作意图保持一致,例如丁晟导演曾明确表示不希望剧透,主张保留内容到大银幕呈现。但不同导演对信息释放的把控方式存在差异,如在非悬疑影片项目中,有导演会亲自制定每条宣传内容的曝光时机,明确哪些信息可提前释放、哪些需在观影后揭晓。从行业观察者的反馈来看,《默杀》的悬疑感在宣传过程中展现出良好把控,即便观众已掌握部分剧情线索,影片仍能带来意外惊喜。导演柯汶利在1905电影网采访中透露,创作时有意设置多重误导性细节,通过前期或观影过程中的信息引导,让观众在揭晓真相时获得更具冲击力的体验。他强调:"这些设计本质上是为强化娱乐性,增强观众的参与感。关键在于反转要能触动人心,让观众在解谜过程中产生情感共鸣。"

他以李安早期的文艺电影为例,指出这些作品往往在结局处设置反转,给观众带来情感冲击,这种设计也成为引发大众反复讨论的核心要素。纵观当前电影市场,《默杀》引发热议的校园暴力议题,《误杀》系列与《拯救嫌疑人》探讨的父女情感羁绊,以及《消失的她》聚焦的两性关系矛盾,均超越了单纯悬疑叙事的范畴,为观众提供了深入思考的社会议题空间。

可以预见,一部成功的影视作品往往在追求视觉吸引力的同时,更注重情感深度的挖掘与社会议题的呈现。这类作品凭借其人文关怀与现实意义,不仅能够获得市场的青睐,更能拓展更多元化的创作空间与观众共鸣。

最新资讯

- • “校花”难进娱乐圈 时代变了 -

- • 对话彭冠英:最难忘庄国栋黄亦玫“雨中定情”片段,重来会选择爱情 -

- • 因为性丑闻,他带着全家自杀了 -

- • 九年后重看,关于女神这部尺度之作,该摘掉“有色眼镜”了 -

- • 时光隧道已通车!来《诗画中国》邂逅古人笔下的“真江南” -

- • 内地最勇敢的女演员,杀疯了! -

- • 《度华年》原著:李蓉愿和裴文宣好好过日子,竟是为色相所迷 -

- • 娱乐圈骂人最毒的嘴,服软道歉了 -

- • “大美女”王楚然的古装新剧《烽影燃梅香》将播,你会追剧吗? -

- • 看哭了,《来福大酒店》再次证明:医院墙壁比教堂聆听过更多祈祷 -

- • 娱乐圈第一“作”女,她的前半生,精彩到无法想象 -

- • 《玫瑰的故事》:方协文帮傅家明找名医的真正目的是啥?细思极恐 -

- • 她一张嘴,就炸掉热搜 -

- • 五部经典的治愈题材电视剧,一部比一部精彩,错过一部都是遗憾! -

- • 郑秀妍品牌店铺被强行清退 屡次拖欠房租被起诉 -

- • 百位影评人的选择!阮经天贾玲赵丽颖领跑《今日影评》年中调查 -

- • 权志龙删除与JENNIE合照 清理BLACKPINK相关内容 -

- • 谢霆锋张学友《海关战线》首日票房2400万 输给《云边有个小卖部》 -

- • 大S限制汪小菲看孩子次数?大S火速回应 -

- • 避开长相思2,坐享墨雨云间红利,度年华闷声赚大钱,低调当剧王 -