资讯分类

四年过去了,为何我们仍在怀念这部“危险”的青春片? -

来源:爱看影院iktv8人气:733更新:2025-09-10 09:02:23

各位观众朋友们,许久未见!随着国内电影市场从开春至暑期档的持续升温,各类影片的竞争愈发激烈。可以发现,每一部新上映的电影似乎都在探讨特定的社会议题,相关类型片的深度解读与市场分析层出不穷。而当我观看《孤注一掷》时,意外地在片中认出了两位熟悉面孔——孙阳与汤加文。

在近期一部影片中,孙阳饰演的安俊才是一名境外诈骗集团工厂的打手,主要负责诱骗人才进入诈骗工厂并施加酷刑。汤加文则扮演与安俊才联手设计骗局的同伙黎霜。然而,导演桃并未继续深入分析该片的影评,而是转而与观众分享四年前孙阳和汤加文主演的另一部作品。令人意外的是,今年四月,两位主演曾有一次特殊的接触体验,他们与一位神秘嘉宾共同带来了一场令观众惊喜的线下放映活动。桃向观众提问:你们有多久未曾观赏过青春题材的影片了?在桃看来,青春并非过时的主题,无论观众是否正值青春年华,这一主题始终具有独特的共鸣。每个时代,青春相关的电影都经久不衰,能唤起观众内心深处的感动。比如在1980年,正值改革开放初期,我国作家童斌曾撰写《日本的青春电影》一文,简要探讨了当时日本80年代青春电影的特色——青春常表现为明朗与纯粹,却难以避免最终的崩坏。

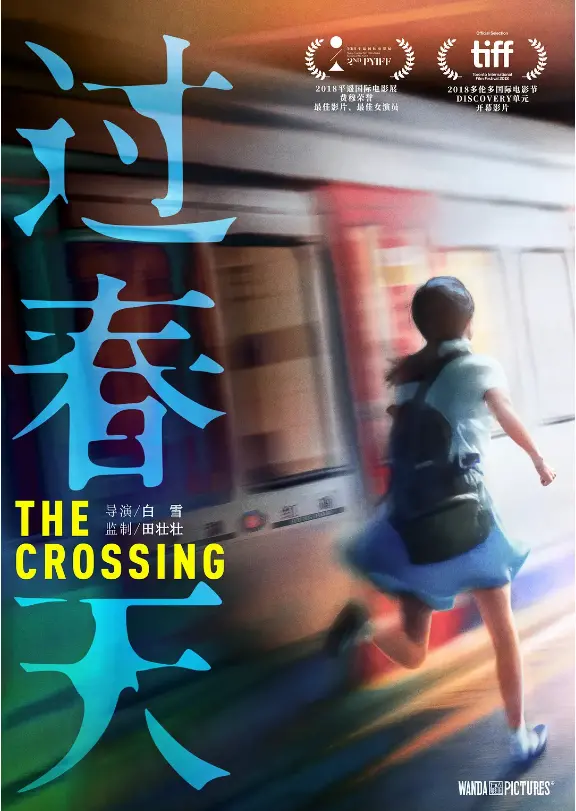

当华语青春片逐渐陷入同质化与过度商业化的漩涡时,2019年上映的一部作品却以独特的叙事视角打破了常规。从四年后的当下回望,该片所探讨的青春议题依然具有强烈的现实共鸣,展现出超越时代局限的普适价值。这部影片究竟有何特别之处?其突破性又体现在哪些方面?

若仅以常规影评形式剖析《过春天》的青春主题,恐难以触及影片深层的叙事内核。而正是在这样偶然的机缘中,桃有幸参与了这部作品上映四周年后的特别线下放映活动,得以从更立体的视角理解其对青春议题的探讨。

桃厂厂工与三位主演及主创团队共同探讨了电影《过春天》的创作背景。影片以看似文艺的标题暗藏隐喻,"过春天"在粤语语境中另有深意——指代水货客将违禁品安全转运的地下行为。电影开场20分钟的游艇派对场景中,男主阿豪与黄毛的对话揭示了这一关键设定。2012年香港严打走私活动的现实背景,使得影片的青春主题与现实困境产生微妙关联,表面如青少年犯罪片的叙事,实则暗含更深层的社会观察。

影片通过佩佩的视角展开,展现16岁少女在家庭破碎中的挣扎。作为单非儿童(父母一方为内地,非香港永久居民),佩佩因父亲身份而被迫在两地间往返:白天就读于香港学校,夜晚则在深圳市与母亲同住。生父的冷漠与生母的幼稚形成鲜明对比,家庭情感的缺失促使佩佩过早接触外部世界。

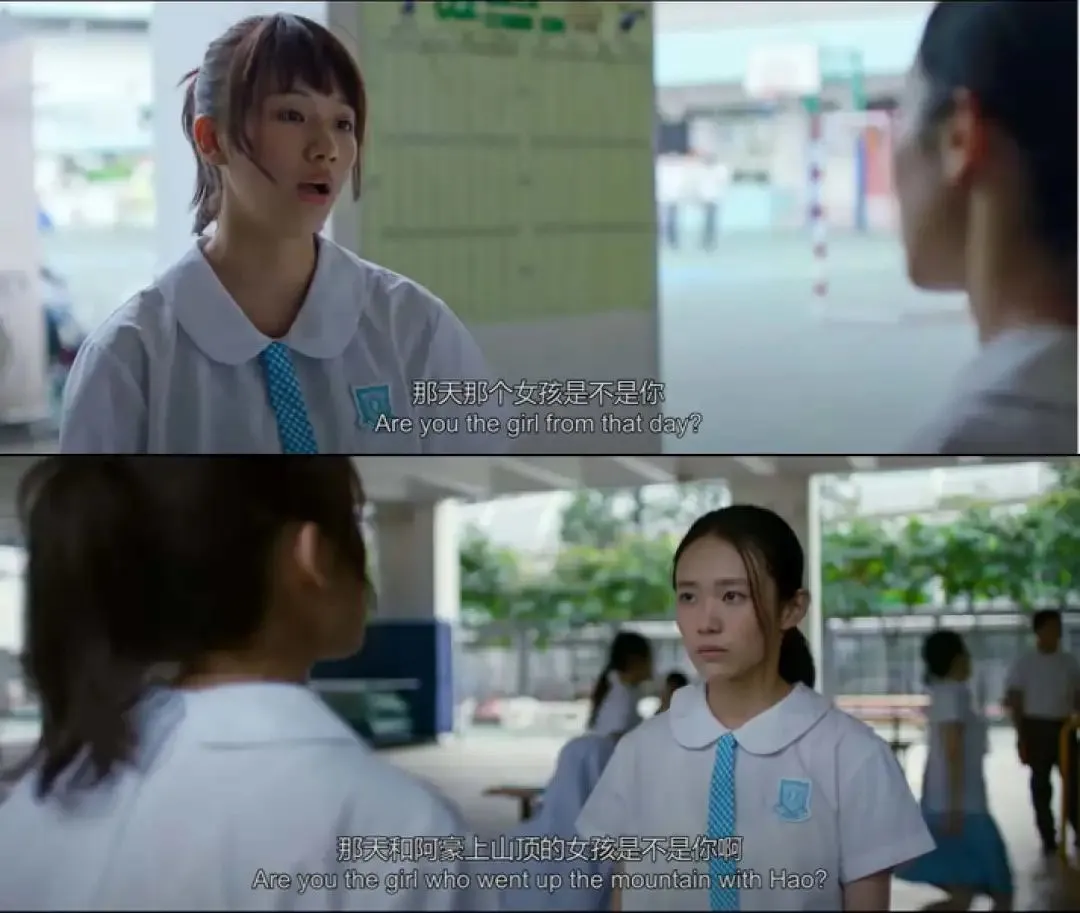

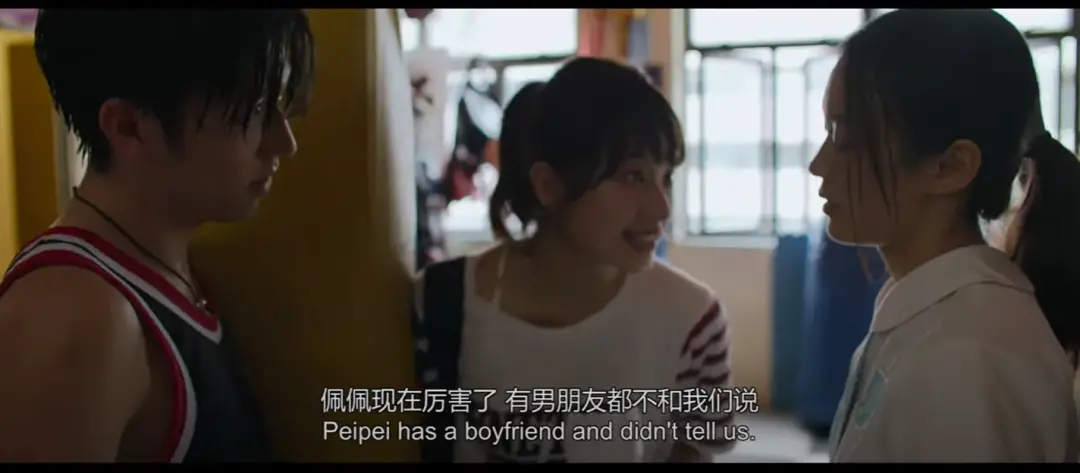

佩佩在校园中找到了精神寄托,其挚友JO作为富二代同学,习惯穿着名牌、乘坐游艇豪车。JO的男友阿豪则游走在灰色地带,从事水货走私工作。在一次游艇派对中,佩佩因逞强落水意外结识阿豪,三人形成截然不同却紧密关联的命运共同体。

影片通过三位主角的差异化设定,构建出青春成长的多维图景。佩佩与JO计划着日本温泉之旅,但普通家庭出身的现实困境使其不得不参与走私活动。这种对金钱的渴望与对青春的追求交织,揭示了成长过程中面临的道德抉择与生存压力。

现实往往充满荒诞,尤其是对正值青春的少男少女而言。在与阿豪及走私团伙的交集中,佩佩与阿豪逐渐萌生情愫。友情、背叛与爱情,这一青春片常见的叙事模板,为何在《过春天》中焕发新的生命力?正如网友所言:‘过得了春天,却过不了青春这道险关’。影片中每个角色与细节都堪称独立成章的潜力股,足以衍生出无数续作。以佩佩为例,她的成长困境源于不成熟的母亲、冷漠的父亲以及动荡的家庭环境,这些矛盾构成了她人生的关键转折点。

电影《过春天》以富家女Jo与男女主之间的情感隔膜为切入点,揭示了青春期特有的心理困境。而阿豪这一位既游离于校园边缘又带着社会阅历的男生,其独特的成长轨迹同时牵动着佩佩与Jo的情感波动。生存压力成为他必须面对的现实考验,恰与Jo所承受的情感纠葛、男女主遭遇的家庭矛盾形成三重呼应。当三条故事线交汇时,影片将青春本身的不确定性和可能性推向高潮,展现出一种对传统青春叙事的解构。导演通过将青春期的三个核心命题——家庭纽带、情感纠葛与生存挑战——具象化为角色命运,构建出超越常规青春片的深层思考。这种对青春本质的探讨,既包含对成长困境的具象呈现,也蕴含着对既定成长轨迹的主动突破。

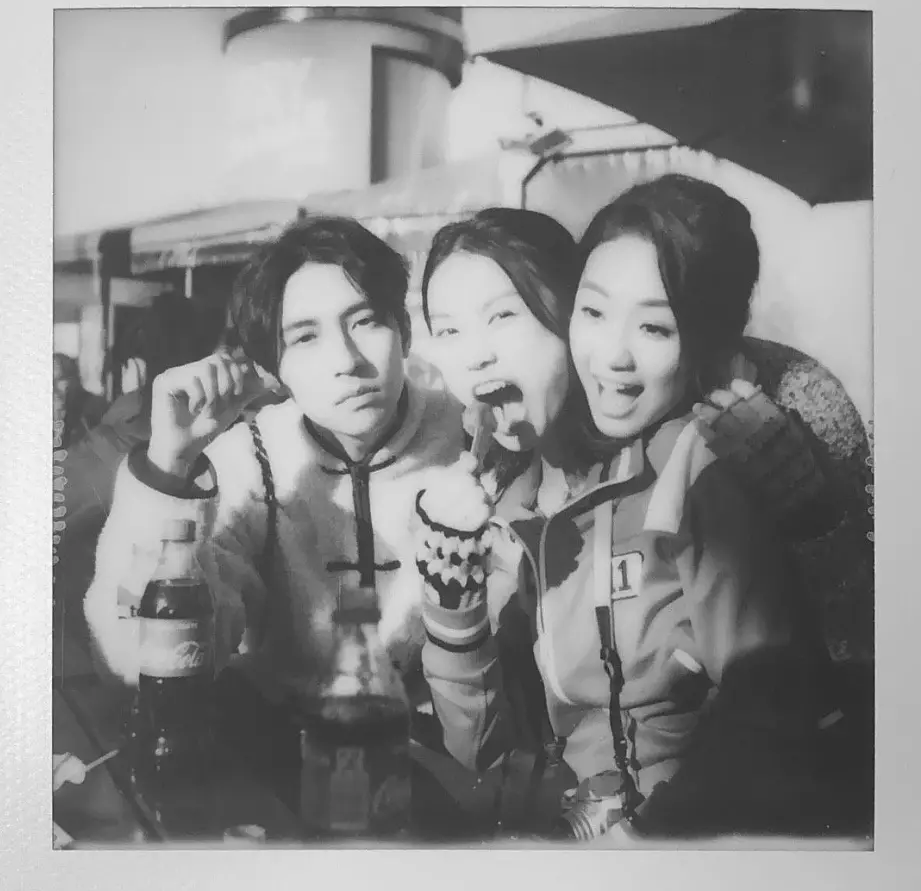

为深入了解观众对影片的长期热议,日光放映会现场特别安排了与导演桃们及三位主演的互动环节。演员黄尧(饰佩佩)、汤加文(饰Jo)与孙阳(饰阿豪)共同回顾了影片中引发广泛共鸣的经典片段,分享了拍摄幕后故事与角色塑造理念。

影片开篇便通过佩佩与阿豪在Jo游艇上的初次互动,埋下了情感伏笔。当水性不佳的佩佩在众人起哄下强撑着跳入海中时,阿豪的及时救援不仅展现了其担当,更让两人在水中对视的瞬间成为剧情发展的关键转折点。桃从这段关系出发,剖析了角色间微妙的情感演变如何驱使他们最终走向太平山顶,在背叛Jo的友情与爱情的过程中完成自我成长。谈及角色塑造,黄尧老师表示:"佩佩虽具备独立判断力,但父母的缺席让她更渴望从阿豪身上获得情感支撑。这种缺失造就了她对阿豪逐渐加深的依赖,而阿豪的每一次无意识接触,都在悄然填补她内心的空缺。"

阿豪在心理层面为佩佩提供了"男性的担当",而他的出现却让佩佩首次感受到依赖的温暖。这种情感并非源于一时心动,而是随着相处逐渐加深。每当佩佩陷入困境时,阿豪总能及时伸出援手,这种关键时刻的守护让佩佩建立起对他的信任感,进而产生了情感上的依恋。

相较于廖启智饰演的亲生父亲,他在佩佩需要关爱与指引时仅在外部抽着烟,展现出明显的疏离感。而佩佩的精神依托,实际上更多来自其挚友Jo。尽管Jo本身并无物质困境,但家庭中父亲与弟弟的偏爱,使这位物质富足的女孩同样渴望情感支持。两人关系呈现出互补性——Jo作为佩佩的倾诉对象,其情感表达直率而真诚,毫无保留。这种纯粹的情感联结在校园争执等情节中尤为凸显,印证了Jo始终是剧中最为单纯的角色。

表面上看,佩佩与阿豪是影片的两位主要角色,但桃在观影后结合网友讨论发现,实际核心人物应为佩佩与Jo。阿豪的登场成为导致两位好友关系破裂的关键因素。当被问及「在演绎阿豪这一角色时,是否有过思考:他的存在是否引发了两位女性从猜忌到决裂的转变?」桃回应认为,这既源于导演编剧的叙事设计,也揭示阿豪实质上扮演着破坏者角色。他如同一个催化剂,打破了两人之间的稳定关系。然而,这种看似破坏性的介入,反而成为角色们被动成长的催化剂,或许在没有阿豪的情境下,两位女性仍会因其他变数经历成长蜕变。

导演黄尧、编剧汤加文与孙阳,以及策划桃共同深入探讨了三位主角的性格特征与互动模式。实际上,无论故事主线如何,青春题材影片始终绕不开一个核心命题——冒险。在成长过程中,冒险(闯险关)虽是成长的途径,却未必全然纯粹,往往暗含着对自我价值的追寻与对现实束缚的突破。以《16岁女孩和金钱》为例,影片中佩佩与阿豪的水上冒险经历,以及佩佩第一次过春天的特殊体验,最终演变为触犯法律的抉择,皆折射出青少年在追寻刺激与满足虚荣心背后的复杂心理。值得关注的是,网络评论常将该片解读为'16岁女孩与金钱'的寓言,而佩佩从经济困境到加入花姐走私网络,从怯懦尝试到熟练操作,乃至获得走私头目认可的过程,恰恰印证了这种冒险行为在人性欲望与社会规训间的微妙博弈。

佩佩最初通过走私活动逐渐积累自信,这一过程得到了头目花姐的赏识。值得注意的是,电影中所展现的走私手机情节与现实中的香港存在某种呼应。2010年前后,香港作为新产品首发城市,电子商城内常可见店员用彩笔在柜台隐蔽处标注"新机到货",各类商品从苹果手机到PSP家用游戏机无所不包,这种灰色交易现象在当时颇为普遍。

佩佩在秘密运输货物的过程中,多次将手机藏匿于身体各处。随着一次次'过春天'的历练,他逐渐建立起自信心,与阿豪之间的情感纽带日益加深,同时在地下运毒团伙中也开始崭露头角。

佩佩逐渐偏离了原本的人生轨迹,水货集团头目花姐注意到她的学生身份,开始策划利用其进行更大规模的走私行动。此次涉案物品已从普通电子产品转变为枪支等违禁品,显示出犯罪团伙的升级态势。

为阻止佩佩陷入危险,阿豪选择挺身而出,然而最终两人仍被执法人员拘捕。随着事件平息,生活逐渐回归平静,佩佩重新成为穿梭于内地与香港之间的普通女学生。过往的种种仿佛只是梦境,如同从未发生过。尽管日本温泉之旅未能成行,但一些变化悄然发生——母亲不再执着于与异性前往西班牙的幻想,而佩佩亦在经历中完成了属于自己的成长蜕变。

影片《过春天》所呈现的青春主题已超越单纯的生理年龄界定,延伸至不同年龄段中未能适应变化的人群。青春的落幕也预示着新阶段的开启,而关于成熟与否的定义,电影并未给出固定答案。佩佩、JO与阿豪的饰演者在影片上映后坦言,四年前的他们未曾预见未来会发生怎样的转变,因为未来并非终点,正如青春只是人生漫长过程中的一个阶段,仍有无数未知的篇章等待探索。

电影《过春天》以质朴的叙事风格展开,无需刻意堆砌华丽辞藻。导演白雪在经历十年全职主妇生活后,凭借这部处女作展现出对普通人生活的细腻洞察与深刻思考。影片通过家庭关系的描写,揭示了爱情、友情与亲情在人生不同阶段的重要意义,这些情感元素不仅塑造了青春期的特殊氛围,更成为贯穿整个人生历程的精神纽带。

最新资讯

- • 剧集《沙丘:预言》首曝海报 力量藏于暗影之中 -

- • 大S律师再回应张兰:已提交法院,欢迎来告 -

- • 迪士尼将用AI控制成本 好莱坞编剧演员抗议无果 -

- • 电影《小丑2:双重妄想》发布终极预告 Lady Gaga深情献唱《That’s Life》 -

- • 超模Bella自曝患可怕疾病,比伯和艾薇儿都曾差点因为这个疾病退圈?! -

- • 又一个档期票房倒退十年!让观众花钱“添堵”的中秋档扑得不冤,未来能咋办? -

- • 尊龙与费翔,殊途同归 -

- • 《流水迢迢》原著:难怪卫昭拼尽性命救下裴琰,他对月落太重要了 -

- • 天崩结局,这剧到底做错了什么? -

- • 《暗夜与黎明》:一口气3集,从金库失窃,才明白郑兰亭百密一疏 -

- • 民国第一美人,迷倒五任总统 -

- • 《衡山论道》湖南台首播,文旅节目,竟然做出了美景美食文化齐飞 -

- • 戛纳评审团奖片《艾米莉亚·佩雷斯》将代表法国角逐2025年奥斯卡最佳国际影片 -

- • 她长得漂亮,演技好,出道18年低调没绯闻,嫁著名演员生一漂亮女儿,一家三口其乐融融 -

- • 迪士尼动画续集《海洋奇缘2》曝新剧照全员回归 11月27日北美上映 -

- • 内娱未解之谜:TFBOYS是怎么闹翻的? -

- • 张翰《锦衣夜行》积压多年,韩国开播,古装轻喜剧,明代韦小宝 -

- • 好突然,又一对模范夫妻离了 -

- • 《凡人歌》大结局收视率起飞,殷桃创业成功,还是爽剧好看 -

- • 《舍不得星星》定档,张新成王玉雯主演,都市喜剧,从兄弟到恋人 -