资讯分类

不正视“碎片化”时代,电影会死得很难看 -

来源:爱看影院iktv8人气:2更新:2025-09-09 20:13:13

倘若电影行业无法直面‘碎片化’时代的挑战,其未来将岌岌可危。

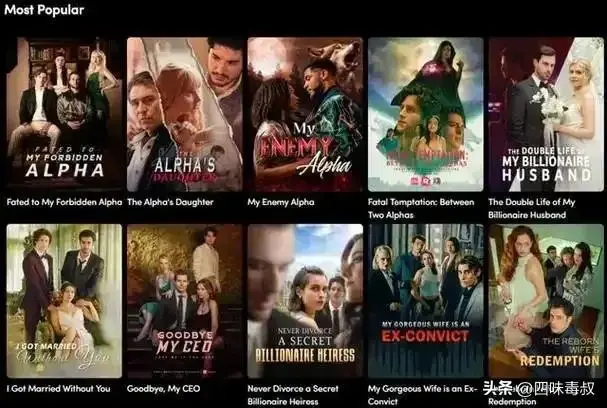

观众倾向于通过情感共鸣放大影视作品中与其价值观密切相关的内容,而阶段性认知则能提炼出作品的核心关键词。若能运用逆向思维,便能理解在信息碎片化时代,媒介传播的本质并非追求艺术性,而是激发情感价值。作者:摸金校尉 / 编辑:小白 / 排版:板牙 / 本文图片来自网络 当我们探讨碎片化时代的文化困境时,关键不在于对抗,而应顺势而为。这种文化变迁是贯穿全球(无论东方还是西方)的共同趋势。从国内流行短剧到海外市场的类似题材,例如霸道总裁与白富美、离婚获巨额赔偿等故事,都反映出人性的共性弱点。

碎片化内容的广泛传播实质上是当代社会中人性弱点在文化领域,特别是影视文化中的投射。这一现象具有不可逆性,其根源并非源于政治体制或教育体系,而是与社会在特定发展阶段中公众认知的“饱和状态”紧密相关。当信息载体如电影、短视频等开始呈现碎片化特征时,本质上反映了人们在信息过载的网络环境中,已难以维持对单一议题的深入思考。这种深度思考需要集体共识的建立,但在海量信息的冲击下,探索精神被逐渐弱化。最终,人们只能通过筛选最具情绪共鸣的内容来完成信息吸收,而碎片化媒介正是凭借这种情感驱动机制获得传播力。

今年,中国金鸡百花电影节期间举办了一场名为《金鸡电影论坛·编导演论坛》的活动,论坛聚焦探讨"电影在碎片化表达盛行的当下如何找到突破之路"这一议题。

这一现象背后折射出两个关键信号:其一,"碎片化"时代已不可逆转,成为当代信息传播的常态;其二,电影产业必须在这种趋势下探索生存之道。现代观众对时间效率的追求已形成普遍共识,这种需求既源于生活节奏的加快,也映射着社会发展的必然方向。在这样的背景下,影视作品需要提炼碎片化语境中的核心价值。当前电影创作正积极尝试与这一趋势融合,将传统美学元素注入短平快的叙事结构中,这领域仍存在广阔发展空间。以2023年大鹏导演的《年会不能停!》为例,其采用多线叙事手法,巧妙运用碎片化镜头语言。同期走红的《默杀》则通过"女孩被霸凌""校霸受惩"等高传播性的片段式内容引发关注。年初的《第二十条》更在社交平台形成热议,其中赵丽颖角色的创伤哭诉与雷佳音、马丽的喜剧对话等片段,成为观众热议的焦点。

传统电影宣发模式中,影视作品作为完整载体的价值毋庸置疑,但传播过程中如何让观众快速捕捉核心信息成为关键挑战。碎片化传播策略通过将复杂情节拆解为独立看点,使不同受众能依据兴趣点选择性观影,这种"化面为点"的传播方式正获得越来越多的认可。当前电影营销普遍采用短视频形式,实际上每个片段均可视为微型叙事单元,这种传播形态既符合观众碎片化接收信息的习惯,也凸显了影视内容在叙事结构上需要更精准的切割。值得注意的是,尽管影片最终成败仍取决于其艺术水准,但不可否认碎片化传播已成为拓展市场的核心策略。在信息过载时代,观众的注意力如同稀缺资源,平台间的竞争本质上是认知资源的争夺战。社会心理学中的"片面认知"理论在当下得到印证:人们同时关注多个信息源,形成类似"信息网格"的认知结构,每个格子填充着不同领域的内容,从娱乐资讯到文化深度,这种多通道的信息获取方式正在重塑观众的观影习惯。

随着全球最大的智能手机用户群体形成,中国或将成为首个启动全面数字化转型的国家,美国或将随后跟进。社交媒体平台承载的多元化内容已突破传统边界,涵盖宗教、政治、艺术、情感关系、旅游、美食等多个领域,用户每日面对的信息量呈现前所未有的混杂状态。在碎片化时代中,游戏产业的繁荣远超电影行业。其沉浸式体验精准匹配多元群体的碎片化需求,成为跨越国界、年龄、性别与阶层的共同娱乐载体。观察发现,玩家在投入游戏时往往表现出高度专注的特质,主动隔绝外界干扰,如屏蔽通讯、暂停社交互动等,将全部注意力集中于虚拟世界。相较之下,电影仍存在难以量化却极具代表性的现象:观众在观影过程中是否频繁查看手机,已成为衡量其沉浸体验的重要指标。

若观众在观影过程中全程未低头刷手机,则可视为该影片成功吸引了注意力。这种注意力经济的体现,正映射出当代影视行业在碎片化传播语境下的生存策略。从短视频营销的泛滥到影院业态的革新,各类形式都在尝试突破传统观影模式。值得注意的是,当所有创作者都在争夺注意力时,反而形成了同质化的营销怪圈。然而,这种现象也折射出行业对时代变革的主动适应——午间短休服务、脱口秀演出、主题观影聚会、沉浸式剧本杀体验等多样化形式,正在重新定义影院空间的价值维度。

在碎片化信息洪流中,各类文化产品包括电影都在经历着注意力争夺的挑战。我们无需再争论碎片化现象的合理性,它已成为不可逆的现实。然而仍存在认知盲区——如何在这样的时代背景下重构内容呈现方式?电影创作需从立项阶段便考虑观众的注意力特征,正如前面所提及的,一部90分钟的影片若想打破手机依赖症,必须通过密集的情节转折制造持续的观看动力。以国产喜剧《夏洛特烦恼》为例,其成功正是源于对碎片化观影习惯的精准把握。

作为一部喜剧作品,《牧马人》的观影体验始终超越了后期网络评论的多元解读——无论是“渣男”人设、人生重来假设,还是“少年夫妻老来伴”的情感探讨。当年的观众被影片密集的笑点与情节反转持续吸引,错失任何一场笑料都意味着失去了体验其喜剧魅力的契机。而故事在欢笑中逐渐展开对爱情与陪伴的深刻思考,恰如碎片化传播时代的情感寓言。在当下流量明星与大IP主导票房的语境中,更应铭记2015年该片上映时,"沈马组合"尚未具备今日的行业影响力。更值得关注的是,它作为"碎片时代"经典传播案例,曾通过某音平台实现破圈传播,印证了优质内容跨越媒介形态的感染力。

这部历经四十载的影片堪称经典“伤痕文学”作品,以男主跌宕起伏的命运映射特定历史时期的集体创伤。然而在2019年短视频盛行的当下,它却意外打破圈层壁垒引发热议,关键或许在于叙事中那些极具感染力的片段——诸如“一辈子又怎样?我陪着你啊”这般直击人心的爱情宣言,以及“老许,你要老婆不要?”这样充满时代特色的台词,让观众在碎片化观看中重新发现情感共鸣的锚点。

即便在今天,当观众在影视作品中刷到相关演员的弹幕时,仍能见到网民以"弹"出这句话的方式进行互动。影视从业者对此现象的态度呈现多元化,部分人将其视为创作研究的素材,而更多人则对此类传播方式感到困惑。但唯有深入考量作品所处的时代背景与传播特性,才能真正实现对观众注意力的争夺。以近期引发热议的《默杀》为例,该作品精准捕捉了当下社会频发的校园霸凌事件,以及公众对"未成年恶魔"现象的强烈情绪。通过碎片化传播策略,其叙事焦点更加鲜明——以"你笑,她死。你死,我笑"的极端对比制造戏剧张力,这种情绪共振的营造方式堪称直接而有力。

观众倾向于借助“情绪”这一媒介,放大其在观影过程中最关注的元素,而“阶段认知”则揭示出影片的核心关键词。若能运用逆向思考,便能认识到在碎片化传播语境下,影视作品的传播本质并非艺术性,而是情绪共鸣。这与豆瓣平台上的高分评价与现实中的票房低迷形成鲜明对比,更非单纯“口碑胜利、票房失败”的自我安慰。最终,商业价值成为衡量作品成败的决定性因素。通过“解构”与“阅读”,我们得以洞察一个时代的文化传播特征。我们既不应简单批评观众认知的“浅薄”,也应助力行业思考未来发展趋势并提出建设性建议,但这一切均建立在受众已具备相应认知基础之上。

最新资讯

- • 马上官宣!地表最闪夫妻离婚,丈母娘搅黄的… -

- • 《大梦归离》:一部“处处无郭、处处是郭”的“新郭敬明剧” -

- • 网友称Lisa已到达韩国 飞机落地后直奔经纪公司 -

- • 油头粉面就别演穷人!看蒋欣、闫妮的表现!才知道真穷人是什么样 -

- • Selina妹妹回应姐姐何时登记结婚 日期尚未确定 -

- • 《小巷人家》原著:黄玲为儿女争取,却换来了所有人的恨,太可悲 -

- • 马思纯和母亲成立文化公司 注册资本100万人民币 -

- • 《心动7》舆论彻底失控,赵牧辰发律师函维权,节目组下场力挺! -

- • 狂刷15集,姐狗没有禁欲香 -

- • 票房破3000万,看完《焚城》,我想说:刘德华这片拍出了港片的良心 -

- • 年入1000万的傅首尔被离婚,冤吗? -

- • 票房不灵但有点意外!刘德华的灾难新片《焚城》让人看到陆港合拍片久违的诚意 -

- • 又爆一次,李雪琴的嘴让娱乐圈都脸红 -

- • 《焚城》面临2亿巨亏,投资人想重振香港电影,呼吁刘德华退片酬 -

- • 烂到好笑,央视也没办法挽救它 -

- • 世纪渣男宣布结扎,欠债无数却连生四子,曾因花心劈腿被雪藏 -

- • 《你好,星期六》变装夜闪亮来袭,张晚意公主抱任敏甜蜜度满分 -

- • 她是日本一代玉女掌门人,16岁凭盛世美颜出道!如今被嘲:岁月是一把杀猪刀... -

- • 连续4天收视第一,我断言:年代剧拍成这样,观众看完会起立鼓掌 -

- • 平台有效播放量第一!《小巷人家》口碑越来越好,一周时间就登顶 -